- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

В основном про будущее: Ефремов, Фейнман, Ландау, Азимов

Поскребли по медвежьим углам нашей литературной памяти и нашли подзабытых, но очень влиятельных писателей. В этом выпуске о своих любимых художественных и научных произведениях, а также о произведениях, полезных в преподавании, рассказывают Сергей Вартанов и Светлана Богуславская.

Художественное произведение

Сергей Вартанов, профессор департамента электронной инженерии Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова, профессор департамента медиа Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств

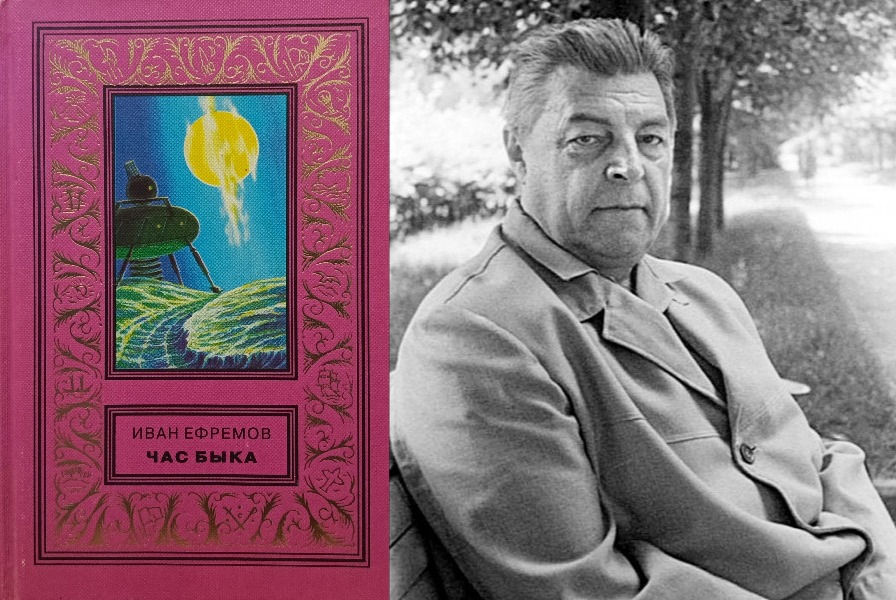

— Сложно ответить на этот вопрос, если честно. Над ним я думал дольше всего. Я в своей жизни прочитал достаточно много книг, и каждая из них оставила в моей душе значительный след. Но все же побуду немного юношей-мечтателем и «первыми среди равных» назову две книги советского писателя, палеонтолога и философа Ивана Антоновича Ефремова — дилогию «Туманность Андромеды» (1957) и «Час быка» (1970). Хотя между ними нет прямой сюжетной связи и их действие разнесено на много столетий, разворачивается оно в одной временной линии вымышленного будущего. Одна из них может условно считаться утопией о совершенном обществе, другая же большинством читателей признается антиутопией (в пандан к первой). В «Часе быка» писатель сталкивает представителей такого совершенного общества будущего с гипертрофированным, гротескным вариантом современного общества, сочетающим в себе одновременно самые негативные черты всех режимов, общественных и экономических строев, через которые проходило человечество за свою историю. Когда отец впервые познакомил меня с творчеством Ефремова (а это было в старших классах), такие ефремовские социально-философские концепции, как инферно и стрела Аримана, управляющие приводящими к страданиям множества людей процессами в недостаточно развитом обществе, произвели на меня неизгладимое впечатление. Но и более приземленные, не возвышенно-пафосные, а близкие отдельному человеку темы — семьи и отношений, работы и отдыха, физического и интеллектуального саморазвития, ученичества и наставничества — Ефремов раскрывает в этих книгах по-своему, подчеркивая при этом принципиальную значимость как получения радости и удовольствия от того, что делает человек, так и важности и полезности этого для окружающих. Вся жизнь и работа человечества предполагается устроенной так, чтобы человек мог радоваться и испытывать удовольствие, а равнодушие, потеря интереса и выгорание — это опасный симптом болезни личности. И в то же время каждый человек будущего трудится не для удовлетворения своих эгоистических потребностей, а ради движения вперед всего человечества и увеличения благосостояния общества, — Ефремов не видел в этом противоречия и неизменно подчеркивал дуалистическое единство кажущихся противоположностей: свободы и самодисциплины, удовлетворения потребностей и созидания во имя общества. При этом если в утопической «Туманности Андромеды» он вывел портрет общества, которому удалось пройти по лезвию бритвы (один из любимых образов писателя, недаром еще один культовый его роман так и называется — «Лезвие бритвы») между двумя такими крайностями, то в куда более мрачном и тяжелом «Часе быка» другая ветвь человечества оказалась менее успешной: на ее примере (и на контрасте с героями «Туманности») Ефремов показывает опасность, грозящую потерей такого равновесия и скатыванием в любую из крайностей. И в борьбе с подобным печальным исходом особая роль отводится науке (главенствующее положение в которой Ефремов, будучи сам палеонтологом, отдавал истории и в целом наукам об обществе). Иллюстрацией этого является диалог главных героев «Часа Быка» — лидера экспедиции землян и правителя планеты Торманс, представляющих две описанные ветви человечества:

«— Главная цель всех наук одна — счастье человечества.

— А из чего оно складывается, ваше счастье?

— Из удобной, спокойной и свободной жизни, с одной стороны. А также из строжайшей самодисциплины, вечной неудовлетворенности, стремления украсить жизнь, расширить познание, раздвинуть пределы мира.

— Но это же противоречит одно другому!

— Напротив, это диалектическое единство, и, следовательно, в нем заключено развитие!» («Час быка», глава 7)

Наверное, с тех пор именно это является моим личным жизненным принципом.

Светлана Богуславская, старший преподаватель департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента

— Любимые произведения у меня — родом из детства. Долго пыталась выбрать одну из двух книг, но не смогла — рассказываю про обе: романы «Без семьи» (1878) Гектора Мало и «Таинственный сад» (1911) Фрэнсис Бернетт, тем более что основная тема у них, по большому счету, одна — становление личности, влияние различных людей и их отношения к юному человеку, а также обстоятельств, в т.ч. травмирующих, на то, каким он или она станет.

Встретилась я с этими книгами впервые примерно в одно время и скорее случайно: с раннего детства любила читать, и просто в какой-то день мне в руки попала одна из них, а потом и другая. Читала их не единожды, раз по 5–6, не меньше, постепенно взрослея и раскрывая с каждым разом новые нюансы. «Таинственный сад» в 12 лет рассказывала чуть ли не в лицах соседкам по палате в лагере, даже вожатые остались послушать, когда пришли узнать, почему мы не спим. Но все же всю ночь бодрствовать, чтобы до конца рассказать, не дали… Потом уже целенаправленно знакомилась и с другим творчеством Фрэнсис Бернетт. А недавно ехала в поезде, решила воспользоваться локальной информационно-развлекательной системой, и одним из трех фильмов на первой же странице был «Без семьи». Смотрела и понимала, что помню практически все, что было в исходнике, но не попало в фильм. И с удовольствием перечитала книгу снова, открывая ее для себя заново после более чем 10 лет перерыва.

Книги эти предназначены для детей, но скрытый в них философский смысл, психологическая основа делают их интересными и для взрослых, особенно тех, кто в силу разных причин много работает с детьми. Даже тем, кто читал эти книги в детстве, в более позднем возрасте открывается большое поле для анализа различных аспектов социализации; того, как поддержка, доброта, справедливое отношение, искреннее участие близких и чужих людей, личный пример влияют на раскрытие личности, формирование характера, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону — в зависимости от окружения и заложенной в более ранний период времени базы. Кто с рождения живет среди лжи и обмана, может искренне считать это нормой, если не встретится с чем-то другим. А если в детстве заложена база верная, то, даже попадая в среду, например, преступную, как Реми, главный герой произведения Гектора Мало, человек имеет шансы остаться честным и добрым.

Дети же, знакомясь с героями, проходя с ними путь их развития, могут впитывать «душой и сердцем» важность дружбы, любви, поддержки и заботы, необходимость работы над собой, независимо от того, в каких жизненных обстоятельствах ты оказался. А также видят яркие примеры того, что учиться можно в любых условиях — даже если ты ведешь бродячий образ жизни, как Реми. И что слабое здоровье — также не повод отлынивать от занятий, если интеллект сохранен. Читатели постарше тут обратят внимание на то, что все это работает тогда, когда рядом есть значимый взрослый, который проявляет интерес, занимается с тобой, радуется твоим успехам или же просто своим примером и отношением дает тебе жизненные уроки — доброты, любви, справедливости и жажды жизни. Ведь учимся мы не только наукам, но и в первую очередь тому, как быть человеком. Как хорошо сформулировано у Ф. Бернетт: «Человеческая душа требует постоянной работы. Если не выпалывать сорняки, не ухаживать за всходами, то душа будет запущенной, унылой и несчастной. Она открывается к счастью и добру, только когда ее с любовью и усердием возделывают».

Академическое произведение

Сергей Вартанов

— Наверное, главными среди таких произведений стала вымышленная вселенная Айзека Азимова. Честно говоря, я люблю все, что он написал, но среди всего его обширнейшего творческого наследия в качестве оказавших на меня наибольшее влияние как на ученого я могу назвать цикл «Основание» (1942–1993), роман «Конец вечности» (1955) и сборник рассказов «Я, робот» (1950). В каждом из них есть что-то, что потом нашло отражение в формировании сферы моих научных интересов. Например, рассказы «Я, робот» привели меня к машинному обучению; социологи и вычислители из «Конца вечности» занимались практическими расчетами математических моделей социодинамики, оттуда родом термин «минимальное необходимое воздействие»; ну а психоистория Гэри Селдона из «Основания» и вовсе предопределила направление моей научной деятельности. Определив эту вымышленную науку как математическое исследование реакций человеческих сообществ на экономические и социальные стимулы, Азимов предсказал развитие не только математических моделей экономики и социологии, но и современных междисциплинарных наук вроде поведенческой экономики. Наверное, нет смысла пересказывать сюжет книги — это одно из классических произведений, которые знают практически все (однако недавняя экранизация цикла «Основание» от Apple+ оставила смешанное впечатление, уж слишком далека она оказалась от оригинала…). При этом необходимо отметить, что Азимов выступил как один из пионеров концепции вымышленной вселенной, под конец жизни связав все свои произведения в единый цикл со сквозным таймлайном. И психоистория, дающая возможность на макроуровне моделировать и управлять движущими человечество процессами, оказалась напрямую связана с законами робототехники. Центральный персонаж всего легендариума Азимова — робот-долгожитель Дэниел Оливо, наблюдавший за человечеством на протяжении десятков тысячелетий, все это время направляя и оберегая его, — самостоятельно, без участия людей, совместно со своим «коллегой по ИИ» выработал так называемый Нулевой закон, поставив его выше базовых трех. Суть его в следующем: «Робот не может нанести вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был нанесен вред» («Основание и Земля», 1986 год). Однако инструмента для точной оценки последствий своих действий с точки зрения нанесения вреда человечеству в целом он не имел — до создания психоистории. Социологи, вычислители и статистики, сотрудники организации «Вечность» из «Конца Вечности», по сути, пытались заниматься тем же, чем и Оливо, — по-своему оберегали человечество от опасностей. Находясь вне привычного пространственно-временного континуума, они за счет минимальных точно просчитанных влияний на отдельных людей устраняли все потенциальные возможности войн, эпидемий, геноцидов и прочих катастроф, гарантировав человечеству спокойную и комфортную жизнь на протяжении миллионов лет. И тем самым создали «золотую клетку»: в попытке избежать опасностей они перекрыли обществу все возможности для развития, для покорения космоса, что в итоге привело к гибели всего человечества. Таким образом, через весь роман красной нитью проходит идея о порочности стратегий развития общества, основанных на избегании опасностей, на минимизации ожидаемого ущерба: они непременно заведут в тупик, каким бы совершенным ни был инструментарий прогнозирования и управления. При этом я не могу не отметить, что даже сегодня Азимов не просто не утратил своей актуальности как философ-визионер — его книги написаны столь живым языком, сюжеты нетривиальны и богаты неожиданными поворотами и читаются очень живо. Эталон сразу нескольких жанров — как космической оперы, так и твердой научной фантастики!

Если же говорить о «более научных» книгах, то я не буду очень оригинален и назову книги двух главных популяризаторов поведенческой экономики, почти тезок Даниэла Канемана и Дэна Ариэли. Именно в них я смог почерпнуть многие новые идеи о том, как принимает решение ограниченно рациональный человек, как влияет на этот процесс весь контекст, в котором он протекает, — от текстовых формулировок до расстановки товаров на полках. Кроме того, именно поведенческий подход дал мне в свое время ключ к возможности интеграции медиакоммуникационной теории и математической экономики, сформировав ту предметную область, в которой я работаю по сей день. Со стороны медиаэкономики и теории коммуникации это были классическая монография Пикара Media Economics 1989 года и ее более поздние переиздания, а также McQuail's Mass Communication Theory. Я благодарен судьбе за то, что в юности мне удалось познакомиться и пообщаться с авторами обеих этих книг и не просто воспринять макроэкономический инструментарий анализа медиакоммуникационной индустрии и коммуникативные модели на микро-, мезо- и макроуровне (для этого хватило упомянутых книг), но и перенять частичку мировоззрения и взгляд на методологию науки. Частично эти концепции и идеи нашли свое воплощение намного позже, когда я работал над своей докторской диссертацией.

В студенческие годы на мое мировоззрение также достаточно сильное влияние оказали две книги отечественных исследователей в сфере теории принятия решений и теории игр. Во-первых, это монография профессора ВМК МГУ Александра Алексеевича Васина, который позже стал научным руководителем моей кандидатской диссертации, — «Некооперативные игры в природе и обществе» (2005). Из нее я не просто почерпнул основы теоретико-игрового моделирования — она смогла дать мне отправную точку для понимания математического аппарата анализа социальных и экономических процессов на всех уровнях и в различных сферах. Второй стала книга ординарного профессора ВШЭ Фуада Тагиевича Алескерова «Бинарные отношения, графы и коллективные решения» (2012) (написанная им в соавторстве с Э.Л. Хабиной и Д.А. Шварцем), из которой я почерпнул огромное количество знаний о моделировании предпочтений бинарными отношениями, методах агрегирования предпочтений, графовых моделях принятия коллективных решений и всевозможных процедурах голосования. Оттуда же я узнал о знаменитых электоральных парадоксах и легендарной теореме Эрроу, которую называют «теоремой о невозможности демократии» (на самом деле она не совсем об этом, но понять это можно, лишь прочитав книгу и освоив соответствующий математический аппарат). И это также напрямую повлияло на мою научную деятельность, найдя свое отражение в исследованиях, легших в основу моей кандидатской диссертации.

Светлана Богуславская

— Первое, что пришло в голову при ответе на данный вопрос, — «классика жанра» — «Республика ШКИД» — с ее примерами и антипримерами о том, что обучение — это прежде всего воспитание, а воспитание — в первую очередь доверие и искренняя заинтересованность в тех, кого учишь. И очень важный момент — авторитет преподавателя. Его можно или получить, или потерять, причем иногда с первого же знакомства. При этом предыдущие поколения передают следующим свой настрой и отношение, и далее авторитет заработать сложнее. Хотя и нет ничего невозможного, но только при условии, что сам человек этого хочет, ищет подходы и решения.

Но, может, даже больше повлияли здесь произведения упомянутой выше Ф. Бернетт — не только «Таинственный сад», где педагогическое мастерство героев скорее интуитивно, но и «Маленькая принцесса» — в частности, с точки зрения того, каким не должен быть педагог: нельзя выделять или, наоборот, унижать учениц в зависимости от материального положения их родителей, а вовсе не по успехам в учебе. А читая «Без семьи», где Виталис учит Реми грамоте и музыке в любую свободную минуту — во время переходов или на привалах, — где мама Артура, мальчика в инвалидном кресле, независимо от текущих обстоятельств и капризов занимается с ним, учит, поддерживает, — понимаешь, насколько важно терпение педагога, систематичность занятий в любых обстоятельствах, постоянное совершенствование навыков. А когда предмет близок преподавателю, тогда и интерес ученика вызывается легче, и больше воодушевления в образовательном процессе и ученика, и учителя.

Произведения, полезные в преподавании

Сергей Вартанов

— Мне кажется, что все ранее упомянутые мною книги, которые формировали меня как личность и как исследователя, многое мне дали и как преподавателю. В таких тонких моментах, как, например, правильное выстраивание коммуникации между профессором и студентом, правильная подача материала, построение курсов, куда большее влияние оказали на меня старшие товарищи и наставники, у которых я учился и с которых брал пример на протяжении всей своей жизни (и продолжаю это делать даже сейчас). Поэтому и в ответе на вопрос о книгах я продолжу ту же линию: главные произведения для меня здесь — это биографии великих ученых. Мои фавориты — это автобиографический роман великого физика «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» (1985) и «Академик Ландау. Как мы жили» супруги гения Конкордии (Коры) Ландау-Дробанцевой. Эти книги абсолютно разные как стилистически, так и по точке зрения, с которой мы узнаем героев: в случае Льва Ландау это самый близкий и любимый человек в его жизни, а в случае Ричарда Фейнмана это и вовсе он сам. Помимо действительно захватывающих историй из жизни легендарных исследователей и профессоров и их не менее легендарных друзей и коллег, которые просто интересно читать, эти биографии дают возможность познакомиться и раскрыть для себя именно человеческую сторону тех, кого мы привыкли представлять гигантами, на чьих плечах стоим мы, и увидеть в них себя, а их — в себе. Можно захотеть перенять у них наиболее удачные практики — и увидеть те черты, которые перенимать не хочется. Поэтому, например, я могу утверждать, что попытался научиться ряду важных для ученого и преподавателя качеств не только у своих реальных учителей, но и у великих исследователей прошлого: юмору — у Фейнмана, системности, дотошности и пониманию работы как одной из основ счастья — у Ландау. А истории их личной жизни, переплетенной теснейшим образом с научной деятельностью, полны не только ярких побед и открытий, но и глубоких человеческих трагедий и серьезных ошибок. И, пожалуй, анализ негативного опыта великих, изложенного ими самими или их близкими, имеет не меньшую педагогическую значимость, чем копирование их успешных практик.