- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

«Социология, как и всякая подлинная наука, будет искать и находить истину»

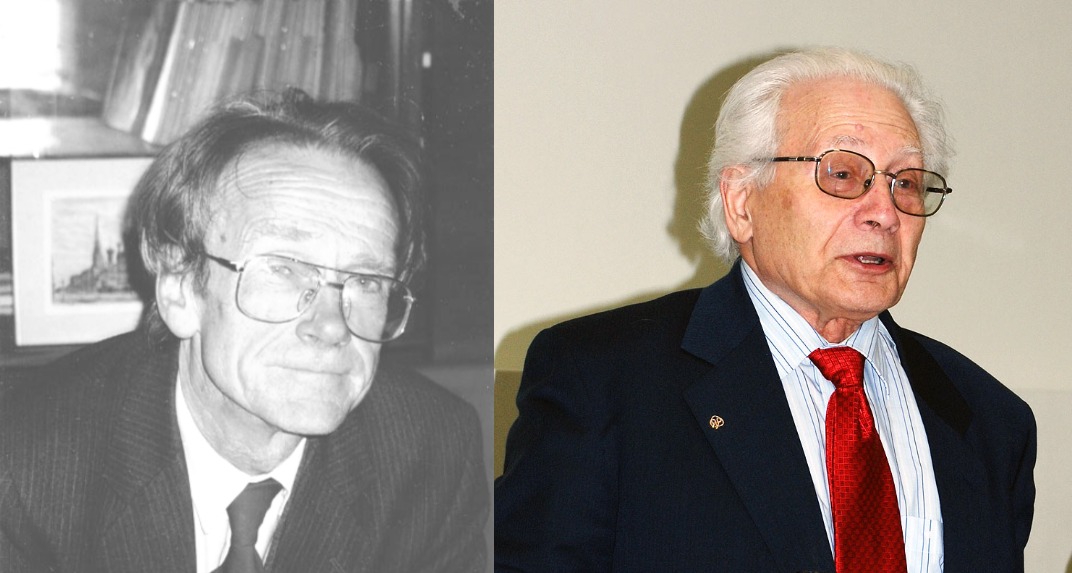

Мы продолжаем рассказывать о разных областях академической науки на примере карьерных историй профессоров Вышки. Сегодняшний выпуск «Академической карьеры» посвящен социологии. Об особенностях развития российской социологической науки и современных тенденциях мировой социологии рассказывает Александр Гофман, профессор кафедры общей социологии департамента социологии факультета социальных наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ.

— Как складывалась ваша карьера, на вид довольно извилистая? У вас базовое образование историка, защищались вы как философ. В какой момент вы стали социологом?

— У всех социологов моего поколения карьера в каком-то смысле извилистая, потому что социологического образования в те годы, когда я учился, не существовало как такового и собственно институционализация или, вернее, реинституционализация социологии в СССР тогда, в 1960-е, только начиналась.

Начинал я действительно с интереса к истории. Но со школьных лет меня интересовали не просто исторические события как таковые, а то, как устроено общество, по каким законам оно функционирует, и т.п. Может быть, это связано с тем, что как раз в то время, когда я оканчивал школу, в школьную программу ввели новый предмет, который назывался «обществоведение». И там была небольшая философско-социологическая часть, которая меня заинтересовала. Хотя мои тогдашние представления были, конечно, очень наивными, с моей нынешней точки зрения, но сами вопросы — социально-философские, теоретико-социологические, как сегодня можно было бы их назвать, — оказались для меня интересными.

После школы я поступил в Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена на исторический факультет, на довольно необычную специальность — преподавание истории на французском языке. Уже на первом курсе я стал участником философского кружка, который вел Эльмар Владимирович Соколов, замечательный питерский философ и социолог, которого я считаю своим первым учителем в области социальной науки. Первоначально я занимался философскими проблемами исторического познания, а затем обратился собственно к социологии. Слово «социология» тогда все чаще стало мелькать на страницах журналов и книг, и все, что появлялось в этой области, привлекало мое внимание.

Тогда же я познакомился еще с одним своим учителем — Игорем Семеновичем Коном, ставшим впоследствии моим научным руководителем в аспирантуре. По его совету я уже примерно с четвертого курса начал заниматься социологией Дюркгейма, по которому и защитил дипломную работу.

Таким образом, интерес к социологии у меня возник уже в студенческие годы. Но тогда это был интерес преимущественно неформальный, поскольку никаких кафедр и специализированных журналов в то время практически не существовало, все это как раз только зарождалось.

По окончании вуза я переехал в Москву и поступил в аспирантуру только что открывшегося тогда Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР, впоследствии переименованного в Институт социологии. Под руководством Игоря Семеновича Кона я писал кандидатскую диссертацию по социологии Дюркгейма и его школы. Тема диссертации была сформулирована так: «Французский “социологизм” и его эволюция (Историко-критический анализ)». К моменту завершения аспирантуры я столкнулся с разными сложностями идеологического и политического характера, поскольку серьезные пертурбации переживал сам институт и вся социология в СССР. Тем не менее в 1974 году я защитил эту диссертацию. И хотя мне была присуждена степень кандидата философских наук, она, разумеется, вполне могла считаться социологической. Для того времени это была типичная картина. Многие наши социологи, даже эмпирики, и тогда, и даже позже защищались по философской специальности.

По окончании аспирантуры я несколько лет проработал в Академии наук, а потом перешел в Институт технической эстетики Госкомитета СССР по науке и технике, где проработал 13 лет (с 1976-го по 1989-й). Там я занимался социологическими проблемами индустриального дизайна, массового потребления и моды. По существу, это такие сквозные для меня темы, которыми я занимаюсь если не всю жизнь, то значительную ее часть. В 1989 году я вернулся в Институт социологии РАН, где работал в секторе истории и теории социологии под руководством Юрия Николаевича Давыдова. Историко-социологической и теоретико-социологической тематикой я занимаюсь, собственно говоря, всю свою жизнь в науке, вплоть до сегодняшнего дня. С 1997 года я работаю в Высшей школе экономики, на кафедре общей социологии, сначала на факультете, а затем в департаменте социологии.

— Первые социологические лаборатории появились в 1960-х годах, а специальность «социология» — только в 1991-м. Какую роль сыграли лаборатории в развитии социологии как науки?

— Исследовательская лаборатория — это довольно многозначная категория. В данном случае, по-видимому, имеется в виду коллектив, занимающийся эмпирическими исследованиями в какой-то проблемной области. Но наука — это не только эмпирические исследования и не только лаборатории. Если обратиться к истории наук о человеке, то, скажем, первая лаборатория экспериментальной психологии появилась в 1879 году в Лейпциге. Ее создал и возглавил Вильгельм Вундт. Так вот, Эмиль Дюркгейм, который не работал ни в каких лабораториях, приезжал к Вундту в Германию и знакомился с тем, как в Германии человеческую душу изучают экспериментальными методами. Это служило для него своего рода научным прецедентом, но при этом сам он никакой лаборатории так и не создал. Он создал научную школу. А школа и лаборатория — это не одно и то же.

В связи с вышесказанным позволю себе отметить один важный, на мой взгляд, момент. В социологии, да и не только в ней, сложилось забавное различение: понятия «теория» и «исследование» считаются разнопорядковыми, что, с моей точки зрения, является заблуждением. Под исследованием часто подразумевается именно эмпирическое исследование. А теоретического исследования как будто не существует, точнее, теория не создается, а существует уже как бы в готовом виде, до исследования, и выбирается исследователем. Этот процесс выбора теории представляется в виде такого акта, когда социолог подходит, условно говоря, к своего рода шкафу (это старое сравнение, не я его придумал) и выбирает себе подходящий галстучек или пиджачок, уже готовые, которые называются теорией № 1, 2, 3, 4 и т.д. Социолог выбирает и примеряет, годится данная теория для его исследования или нет.

Я полагаю, что такой подход к теории ошибочен. На мой взгляд, теория — это также всегда исследование. Теория — это всегда теоретизирование, то есть процесс, который начинается в первый день исследования и заканчивается в последний, если это серьезная работа. Процесс, а не готовый результат, который мы выбираем наподобие галстука в шкафу. Поэтому значительная часть науки под названием «социология» развивалась и до сих пор развивается вне всяких лабораторий. И представлять себе дело таким образом, что социология развивалась только в лабораториях, не совсем верно. Огромные достижения социологии и в области теории, и даже в эмпирической сфере не связаны с лабораториями.

Не берусь сказать, какой процент исследований в социологии развивался в лабораториях. Эти исследования были сосредоточены в определенных предметных областях: отношение к труду (например, ленинградская лаборатория под руководством Владимира Александровича Ядова); экономико-социологическая проблематика (новосибирская социология) и т.д. Сначала таких лабораторий было мало. Как и кафедр социологии, которые тоже появились сравнительно поздно. Здесь я могу адресовать нашего читателя к работам Бориса Докторова, который проделал огромную по масштабам работу — обширное исследование того, как происходила институционализация социологии в СССР. Он провел сотни интервью с представителями разных поколений советских и российских социологов (и со мной в том числе). Так что этот вопрос относительно хорошо изучен.

— В чем особенность развития социологии в нашей стране?

— Социология нашей страны, так же как и любой другой, тесно связана с социологиями других стран и с международным социологическим сообществом, представленным различными научными организациями. Уже в XIX веке российская социология была включена в международный контекст достаточно основательно. Многие русские социологи играли заметную роль в международном социологическом сообществе, которое в то время только формировалось. Некоторые из них состояли в руководстве Международного института социологии, который был создан в 1893 году в Париже по инициативе французского социолога Рене Вормса. В начале XX века имена таких российских социологов, как Евгений де Роберти, Максим Ковалевский, Яков Новиков, из следующего поколения — Питирим Сорокин и др., были хорошо известны в различных странах мира. Часто это были эмигранты, которые жили за границей либо постоянно, как Петр Лавров, который похоронен на парижском кладбище Монпарнас, либо наездами, но подолгу, как Ковалевский или де Роберти. Между прочим, первая в мире книга под заголовком «Социология» появилась именно в России: это произошло в 1880 году, и ее автором был как раз де Роберти (французская версия этой книги вышла в Париже в следующем, 1881 году).

В российской социологии рубежа XIX–XX веков — до Октябрьской революции 1917 года — можно выделить некоторые особенности и институционального, и теоретического характера. Например, ей была свойственна очень высокая степень политической ангажированности. На эту особенность обращал внимание Генрих Риккерт в предисловии к русскому изданию его книжки «Философия истории» (1908). Он жаловался на то, что российские коллеги постоянно втягивают его в политические дебаты, притом что он занимается достаточно абстрактными проблемами методологии науки. Российская социология была сильно ангажирована и в нравственном отношении. Это относится, в частности, к русской субъективной школе, представленной именами того же Лаврова, Николая Михайловского и многих других. Этика незаинтересованного, непредвзятого, объективного исследования, несомненно, была представлена в российской социологии того времени, но она находилась в тени таких ангажированных подходов, как, например, марксизм. Даже неокантианство приобретало довольно сильную политическую и моральную окраску. (Мне приходилось когда-то писать об этой и других особенностях российской социологии в своей небольшой книжке «Эмиль Дюркгейм в России», вышедшей в Издательстве Высшей школы экономики в 2001 году.)

Именно эта особенность российской социальной науки рубежа XIX–XX веков, а тем более советского периода, сегодня присуща и западной социологии. А вот идея «чистой» науки, ориентированной на познание как таковое, в наше время там не в моде. На социолога, который скажет про себя, что он стремится к неангажированному, беспристрастному, объективному знанию, посмотрят с большим сожалением и скажут что-нибудь вроде того, что это невозможно, наивно и т.п. Как можно так думать после разномастных левых, Фуко, Бурдьё, постмодернистов, в эпоху постистины?! И приведут те же аргументы, которые приводились лет сто пятьдесят назад Николаем Константиновичем Михайловским и другими российскими социологами. Правда, о Михайловском эти сторонники ангажированной социологии чаще всего не слышали.

— Что происходит с российской социологией сегодня?

— Сегодня значительная часть тех, кто называет себя социологом, полагает, что нет никакого знания как такового, никакой автономии познавательного процесса, что наука сама по себе ничего не может. Но для людей моего поколения, моих учителей, тех, кто мне близок по своим взглядам, идея самоценности, автономии научного знания, знания как того, что неразрывно связано с понятием «истина», истина как таковая — для нас все это дорого. Мы мечтали о такой науке в эпоху, когда у нас в стране существовало единственно верное учение под названием «марксизм-ленинизм», в котором научность и идеология чудесным образом совпадали. Иными словами, согласно официальной и обязательной точке зрения, социально-научное знание, отделенное от политической идеологии, в принципе невозможно. И вот сегодня эта советская доктрина стала модной на Западе и возвращается к нам.

Парадокс в том, что в искусстве сегодня как раз противоположная тенденция. Многие представители художественной культуры и искусства говорят, что они в искусстве ищут истину. Я читал как-то интервью нашего выдающегося хореографа Бориса Эйфмана, в котором он сказал, что в балете ищет истину. Представляете: в балете ищут истину, а в науке — нет! В науке, в отличие от балета, истина считается смешным, наивным предрассудком. Более того, значительная часть ученых, в первую очередь социальных ученых, под влиянием постмодернизма усиленно доказывает, что никакой истины нет и быть не может. При этом они работают в научных организациях, получают зарплату за научные как бы исследования. Для меня это примерно то же самое, как если бы священники в храмах проповедовали, что Бога нет, и при этом продолжали служить в этих самых храмах.

И это отрицание истины не связано, как можно было бы подумать, с влиянием прагматизма. У прагматистов есть понятие истины, оно вполне определенное и носит фундаментальный характер. Да, они трактуют его инструментально, функционально, иногда эмпирицистски и т.п. Но они его не отвергают и не пытаются заменить пустозвонством. Та тенденция, о которой я говорю, отчасти произошла от марксизма, который трактует научное знание как некую форму идеологии, обосновывающей и камуфлирующей классовые и прочие групповые интересы, отчасти — от Ницше, для которого стремление к истине — одно из проявлений «воли к власти», а отчасти от постмодернизма — того же Фуко (впрочем, опиравшегося на того же Ницше) и др. Сегодня в США мода на Фуко и фукоистов, но корни этой моды — европейские.

На первый план выдвинулась идея власти и господства, представление о том, что истина — это некий квазипродукт, который создается властью. Истина — это то, что утверждают властные институты либо те движения, которые борются за власть; а ученые только рупор власти. Но если истины как таковой не существует, если мы живем в эпоху постистины, то можно нести любую околесицу, выдавая ее за науку. И в этом смысле, мне кажется, сегодня в высшей степени актуальны слова Умберто Эко: «Ничто не порождает столько толкований, как бессмыслица». Социальные и социологические теории сегодня в значительной мере заняты толкованием бессмыслицы и, соответственно, сами представляют собой бессмыслицу.

Вы можете спросить, в чем разница между социальными теориями, с одной стороны, и социологическими — с другой. Конечно, часто они совпадают и провести границу между ними трудно. Тем не менее это все-таки возможно, хотя граница эта часто условна, подвижна и не замкнута. На мой взгляд, разница между ними, в частности, состоит в том, что социальные теории носят менее строгий характер, в меньшей мере стремятся к следованию эталонам научности и не проводят радикального различия между фактуально-дескриптивными и оценочно-нормативными суждениями, как это свойственно социологическим теориям. Их можно квалифицировать как теории в широком смысле, или «мягкие» теории, в отличие от социологических, которые можно назвать теориями в узком смысле, или «жесткими» теориями.

Но в обоих типах теорий, по-моему, уменьшилось значение ориентации на поиск истины как таковой. Познание сводится к силе. Известный тезис Френсиса Бэкона «знание — сила» неожиданно приобрел какой-то карикатурный вид: в наше время скорее верно «знание — силой». В 2023 году я опубликовал об этом большую статью в двух номерах журнала «Социологические исследования», где стараюсь показать на разнообразном материале, что современная социологическая теория, которая во многом тяготеет к социальной теории и отчасти совпадает с ней, находится в плену такого рода представлений.

Разумеется, я не собираюсь отрицать тот совершенно очевидный факт, что знание, в том числе научное, очень часто и в значительной мере зависит от власти или от стремления к ней. Вопрос в том, как трактовать власть, знание и эту зависимость или, точнее, взаимозависимость. Сегодня социальные теоретики склонны слишком легко впадать в истерику по поводу разного рода несправедливостей, реальных или вымышленных, не особенно вникая в суть дела. Они спешат поскорей занимать чью-то сторону в общественно-политической борьбе и так же торопливо менять свои позиции или возвращаться к прежним. И этот псевдогражданский патос у них слишком часто заменяет, вытесняет научный этос: последнее заменяется первым.

— Как менялась российская социология на вашем веку?

— О том, как она менялась в прошлом, я уже отчасти говорил в той мере, в какой это возможно в пределах небольшого интервью. В настоящее время изменился прежде всего масштаб социологии: от практически несуществования — к основательному существованию. Мы можем констатировать множество познавательных достижений, особенно в различных предметных областях. В одних областях наблюдается больший прогресс, в других — меньший, в третьих — стагнация или упадок; все это вполне естественно и более или менее очевидно. Но я все-таки больше занимаюсь теорией социологии, и меня больше всего волнует теоретический аспект.

Российская социология сегодня неизбежно вовлечена в общий мировой процесс, несмотря на нынешнюю международную напряженность и военно-политические конфликты, а также всякого рода различия и расхождения, которые, естественно, существуют и будут существовать всегда. Мне кажется, что современные социальные и социологические теории во многом колеблются между бессмыслицей (о которой я говорил) и занудством, банальностью и эпатажем, повторением известных истин и псевдооригинальностью, доморощенностью и подражательством, междисциплинарностью и бездисциплинарностью. В таких условиях поиск истины становится особенно трудным. Тем не менее, по моему глубокому убеждению, социология как наука не только сохранится, но и будет плодотворно развиваться, так как это соответствует глубокой социальной потребности. А такое развитие означает, что, вопреки всему, несмотря на все препятствия, социология, как и всякая подлинная наука, будет искать и находить истину. Пусть даже не абсолютную, а относительную.

- ВКонтакте

- Telegram