- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Театры, культурная экономика и культурная дипломатия: чему нас учит опыт Австрии?

«Железный занавес» (Eiserner Vorhang / iron curtain) — это, как раз, театральный термин — здесь расписан Саем Твомбли

Если попросят дать синоним государству Австрия, нет, не синоним, а определение или ассоциацию в одно слово, то что бы за слово это было? С наибольшей долей вероятности таковым бы стало существительное из поля культуры и искусства. Так случилось, что история Австрии способствовала развитию триумвирата наиболее аристократических искусств — классической музыки, архитектуры, театра. О том, какие вполне народные перипетии проходила эта аристократическая мягкая сила в разные периоды истории Австрийской марки, рассказывает в своем очерке Александр Головлев, доцент Школы исторических наук, автор книги «French and Soviet Musical Diplomacies in Post-War Austria, 1945-1955»[1]

[1] Отмечена надбавкой за публикации, вносящие особый вклад в международную научную репутацию НИУ ВШЭ.

На запросы «Чем славится Австрия?» и «What is Austria famous for?» сервис ИИ perplexity.ai на первом месте упоминает классическую музыку (Австрия как родина великих композиторов), за чем следуют «природа и ландшафт» (Альпы, озёра), «кулинарные традиции» (штрудель и кофе), «архитектура и достопримечательности» (дворцы и исторический центр Вены, Зальцбурга, Граца) и «искусство и ремёсла» (Сваровски, высококачественный фарфор). Английский вариант запроса, впрочем, на последнем месте упоминает «фестивали и традиции» — рождественские рынки и культурные события.

Это едва ли совпадение: ассоциация Австрии с классической музыкой является одним из наиболее устойчивых «национальных брендов» в Европе, неотъемлемой частью «мягкой силы» и туристического потенциала Альпийской республики. Большую роль театр и музыка Австрии сыграли и в науке. Классическая история театра, впрочем, касалась анализа репертуара. В последние десятилетия, под влиянием социологии культуры и «культурного поворота» в гуманитарных исследованиях, исследователи музыки и театра все больше интересуются профессиональным сообществом и, под влиянием Пьера Бурдьё, Филипа Тера, Свена-Оливера Мюллера, Джейн Фалчер, Кристофа Шарля, Жана-Франсуа Йона (и других), театральной публикой. Наличие собственной ложи в опере как часть определенного культурного габитуса было символом социального статуса для заявлявшей о своих правах буржуазии, даже если некоторые фабриканты (да и аристократы) интересовались скорее танцовщицами кордебалета, чем музыкой. К тому же в «длинный XIX век» опера была частью политического процесса — достаточно вспомнить Бельгийскую революцию, реакции на оперы (и новый императорский гимн) Михаила Ивановича Глинки или Джузеппе Верди, использование Большого театра большевиками для коминтерновских и партийных событий.

С 1960-х наметилось сближение экономистов и культурологов. Этому есть эмпирические причины. Во-первых, театр стоит очень дорого, а во-вторых (несмотря на уровень цен, например, в Большом) продажа билетов покрывает менее половины общих расходов. В 2022-2023 г. Венская опера стоила австрийским налогоплательщикам 78,5 млн евро (около 60% поступлений), а Бургтеатр — 50 млн (почти 80% поступлений). Для сравнения: Парижская опера за тот же период стоила почти 100 млн. евро, а Большой театр в 2020-2021 г. планово получал более 5,2 млрд. руб. Правда, большая наука стоит еще дороже, что подтверждают бюджеты ведущих отечественных и зарубежных университетов. Вместе с тем ни одно учреждение культуры не может сравниться по своим финансовым потребностям с оперным театром: бюджет музеев как правило в два и более раза меньше.

Итак, к середине 1960-х дирекции крупных нью-йоркских театров обнаружили растущие дефициты в своем бюджете и попросили экономистов Вильяма Бомоля (которого иногда транслитерируют как Баумоля) и Вильяма Бауэна проанализировать причины убыточности. Так было обнаружено, что в условиях растущей стоимости квалифицированного неавтоматизируемого труда (например, певцов) и инфляционного давления, а также невозможности соответственно (т.е. в разы) повысить цены на билеты — в том числе и при учете конкуренции других видов развлечений — театры обречены на рост субсидий в своем бюджете.

Французские ученые Филипп Ажид и Жан-Клод Тарондо исследовали, как престижные европейские театры опираются на представления об общественном престиже для получения растущей государственной поддержки. Советский и российский экономист Александр Яковлевич Рубинштейн, который работал в конце 1980-х с Бомолем, а впоследствии посвятил экономике культуры ряд монографий (в т.ч. совместно с Валентиной Юрьевной Музычук), показал применимость этого правила к отечественным театрам. При этом немецкоязычном пространстве — в том числе и самой Австрии — культурная экономика и экономика театров, является весьма динамичной отраслью науки, а во многих университетах открыты бакалаврские и магистерские программы по Kulturmanagement. Уже в вышедшей в 1984 г. монографии «Федеральные театры в австрийской экономике» (Die Bundestheater in der österreichischen Wirtschaft) Ганс Абеле и Ханнес Бауэр отстаивали точку зрения, что экономический вклад Федеральных театров Австрии (Опера, Бургтеатр, Народная опера (Фольксопер)) превышает затрачиваемые на них субсидии. Германский экономист Петер Чмук, австрийский театровед Тасос Зембилас и коллеги посвятили ряд работ методам оценивания «расходов» и «доходов» в музыкальной и театральной индустрии. Сочетание экономики, социологии и театроведения находится на острие междисциплинарных гуманитарных исследований, и оно многое может сказать о своеобразной логике принятия экономических решений на стыке государственного сектора, политики и общественной дискуссии.

Исключительному значению Австрии в истории европейской музыки и театра бесспорно способствовал патронаж императорского двора (Иосиф II был одним из основных заказчиков Моцарта), а впоследствии образованного среднего класса — Bildungsbürgertum. Построенное в 1860-е гг. здание Оперы на Ринге стало одним из символов столицы Дунайской монархии, а Вена считала себя музыкальной столицей Европы (хотя по количеству премьер ей было трудно соревноваться, например, с Парижем). Музыка играла и важную дипломатическую роль — во время Венского конгресса балы и музыкальные развлечения сменяли друг друга, что дало повод Карлу фон Линю иронично заметить, что «Конгресс танцует, но не идёт вперёд» (Le Congrès danse mais ne marche pas). К концу столетия венский вальс и венская оперетта сменили классику XVIII в. как послы Австрии в мире, укрепляя «мягкую силу» Дунайской монархии в Европе и за ее пределами. Придворные театры — Опера и Бургтеатр — закрепили свое положение «храмов искусства», консервативных образцов музыкального театра и немецкоязычной драматургии на службе Его императорского-королевского величества. Во время fin-de-siècle («рубежа веков», по русскому переводу книги Карла Шорске) зародилась и профессиональная музыкальная критика, связанная с именами австрийцев Эдуарда Ханзлика и Гвидо Адлера. Этот период привлекает внимание и многих историков (работы Франца Хадамовски, Элизабет Гросеггер, Дэвида Бродбека…), интересующихся модерностью, национализмом и транснациональными тенденциями в европейской культуре.

Раскаты пушек Первой мировой войны положили конец Австро-Венгрии, и руководимая социал-демократами республика, территория которой сократилась в несколько раз по сравнению с Цислейтанией, оказалась перед той же дилеммой, что и большевики в России: что делать с огромными, невероятно дорогими и глубоко монархическими театрами? Вместе со всем придворным имуществом Опера и «Бург» попали в собственность республики как Федеральные театры с общим экономическим управлением и разделили ее непростую финансовую судьбу.

Относительно благополучные 1920-е сменились мировым экономическим кризисом, который в Европе начался с краха австрийского банка «Кредит-Анштальт» в 1931 г. Одновременно все оперные театры Европы столкнулись с растущей убыточностью: невозможность существенно повышать цены на билеты, рост заработных плат и других расходов, а также конкуренция со стороны «новых медиа» — кинотеатра, мюзикла — резко повысили убыточность классической оперы. Многолетний директор Парижской оперы Жак Руше активно лоббировал французское правительство с целью перевести его театр из режима концессии на баланс национального бюджета. В итоге французский Народный фронт создает Объединение национальных лирических театров (Опера и Комическая опера). В Австрии, где такое объединение существовало с самого начала республики, положение привыкшим к привилегиям театров ухудшалось с каждым годом, а в соседней Германии, как в частности показали историки Богуслав Древняк и Юрген Шледер, пришедшие к власти нацисты развернули демонстративную систему патронажа крупных опер Берлина, Мюнхена и других городов.

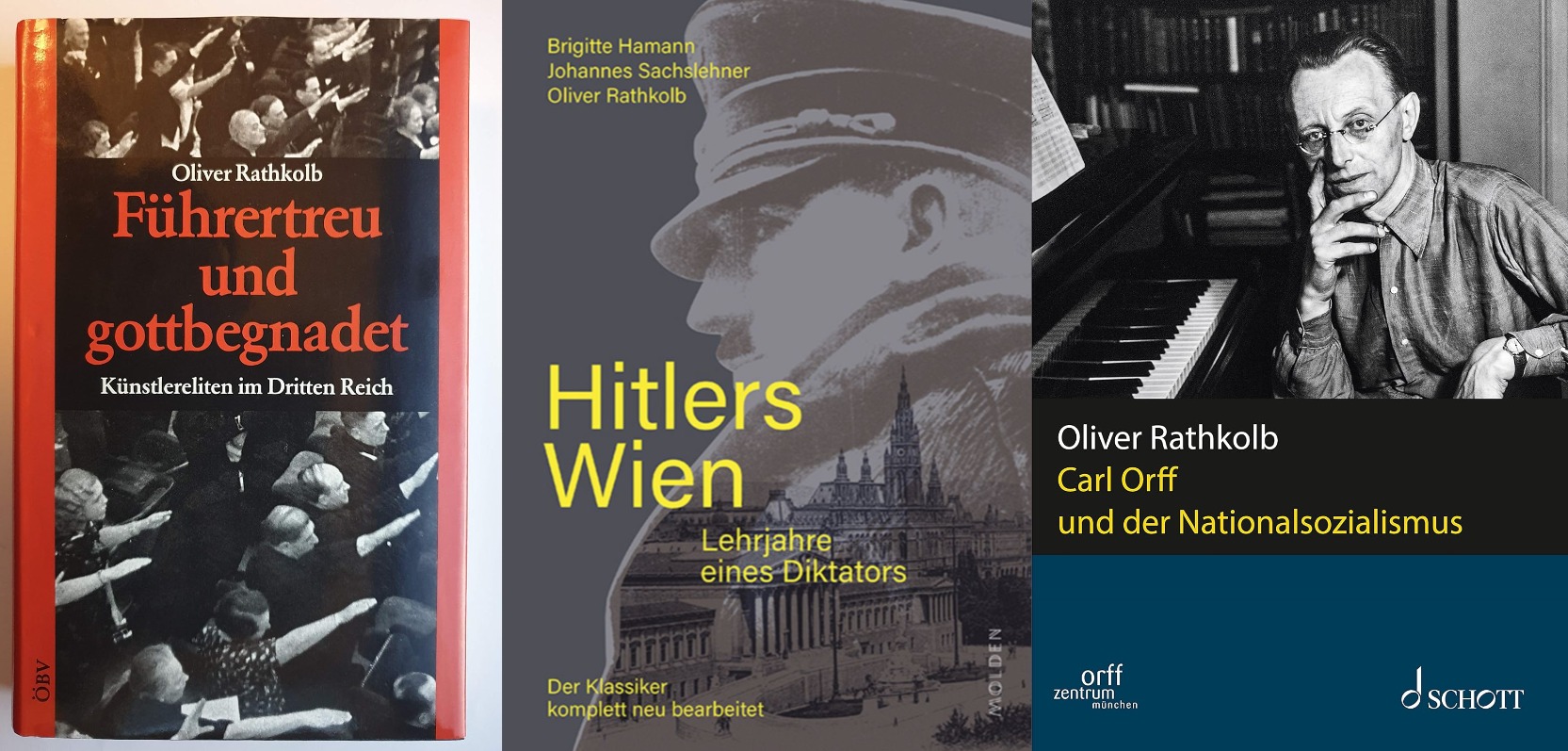

Пришедшая к власти в 1933–1934 г. консервативно-католическая «австрофашистская» клика сделала ставку во внешней политике на Италию, а во внутренней — на меры экономии. После гражданской войны февраля 1934 г. в Австрии были запрещены левые политические партии, а после июльского путча австрийских нацистов — НСДАП. «Конкурентный фашизм» государственной партии «Отечественный фронт», однако, не был по-настоящему конкурентоспособен. Историк Оливер Раткольб еще в 1991 г. показал, что в австрийской музыкальной профессии возрастало количество «нелегальных» нацистов (самый известный пример — Герберт фон Караян).

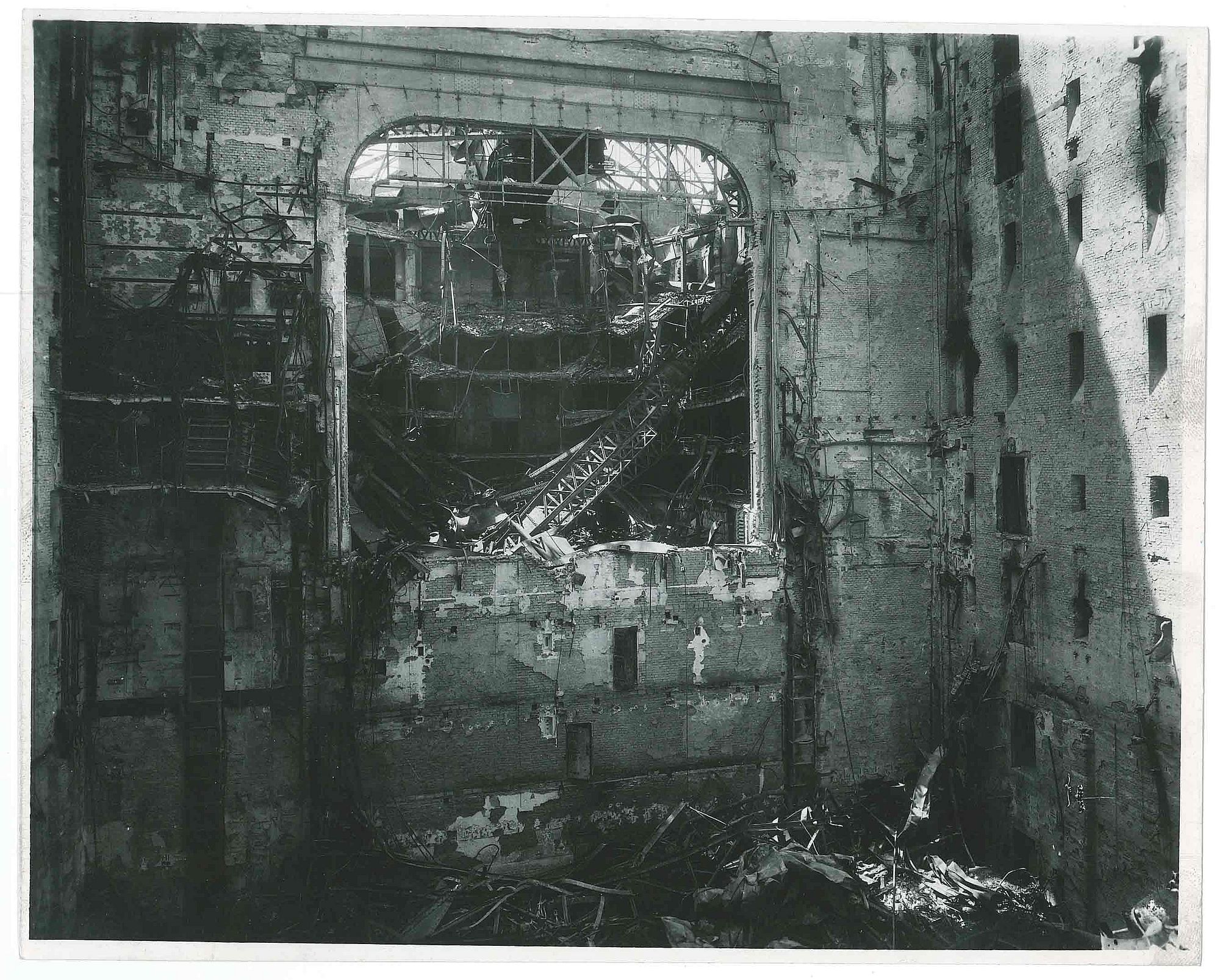

В марте 1938 г. коллектив Федеральных театров в целом тепло встретил аншлюс, а новая власть немедленно увеличила финансирование и изгнала всех евреев и идеологически неподходящих артистов (создав карьерные возможности для музыкантов и актеров «немецкой крови»). Нацисты также сохранили организационное единство ныне Государственных театров (они же придумали название «Венская Государственная опера» — Wiener Staatsoper). Положение Федеральных театров ухудшилось по мере того, как Германия начала терпеть поражения. В архивах все чаще встречаются становящиеся безуспешными попытки руководства обеспечить подачу электричества, угля и расходных материалов. Театры дорого заплатили за лояльность: в 1945 г. здания Оперы и Бургтеатра были уничтожены бомбардировками.

Вторая Австрийская республика без существенных дискуссий приняла театральное наследство и немедленно возродила единую организацию Федеральных театров, которые сумели вернуться в свои здания только в 1955 г. На первых порах решающую поддержку оказывали советские офицеры, заинтересованные в укреплении престижа СССР в Австрии и Европе. Заключение Государственного договора, закрепившего независимость и, косвенно, нейтралитет Австрии 15 мая 1955 г. тоже сопровождалось музыкой: сохранились сведения, что Вячеслав Молотов лично попросил квартет Венского Филармонического оркестра (музыкантов Оперы) сыграть вальс «Венская кровь» во время фуршета. В 1971 и 1998 г. были проведены организационные реформы, и с конца 1990-х гг. Федеральные театры управляются как холдинг во владении австрийского государства (что было одним из требований евроинтеграции).

Столичные театры остаются местом большой политики, больших денег (и больших внутренних социальных различий) — визитной карточкой маленькой страны и культурной сверхдержавы. Обращает на себя внимание, что я попытался показать в собственных исследованиях, насколько успешно престижные культурные институции сопротивляются изменениям. История сухих цифр становится историей живых людей и их интересов, а культурный капитал трансформируется в капитал политический. Ни дебаты в парламенте, ни грозные бюджетные директивы со стороны ЕС не привели к заметным изменениям в щедром финансировании Федеральных театров. Георг Шпрингер, руководивший Федеральными театрами в 1999-2014 г., успешно пережил несколько коалиций и был вынужден уйти в отставку только после скандала с подделкой бухгалтерской отчетности в Бургтеатре.

Пандемия COVID-19 и сильная инфляция последних лет (Австрия полагается на стабильные поставки российских энергоносителей) стали настоящим вызовом для театральной экономики, но щедрые меры поддержки правительства Карла Нехаммера возымели положительный эффект как на национальную экономику, так и, в частности, на престижные театры. На прошедших в текущем сентябре парламентских выборах Федеральные театры — самое дорогое «сокровище короны» в австрийской культуре — вообще не стали предметом дискуссии на фоне ожесточенных дебатов вокруг иммиграции, борьбы с инфляцией и политики Австрии по отношению к ЕС и России. Стабильность при нерешенности структурных проблем достигается превалированием соображений престижа над прибыльностью. Это тоже можно считать особым родом экономической рациональности.

Автор выражает благодарность Высшей школе экономики и профессору Олегу Витальевичу Будницкому, а также Австрийской академии наук и проф. Вольфгангу Мюллеру (Венский университет) за поддержку исследований в австрийских архивах в рамках программы Joint Excellence in Sciences and Humanities (JESH).