- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Об изучении языка «потомков дракона»

Ханой... Вокруг озера Возвращенного Меча растут делониксы и летают краснощекие бюльбюли, а министр правосудия сочиняет заклинание в стихах и бросает его в реку, чтобы отогнать крокодилов. Нет, это не сказка и не мультфильм. Игорь Бритов, в свое время перепутавший западное отделение с восточным, и Екатерина Старикова, мечтавшая изучать японский, рассказывают о том, как влюбились в «чирикающий и щебечущий» язык «потомков дракона», и о том, как изучать музыкальный язык, если у тебя нет музыкального слуха, и не «выгореть».

— Как получилось, что вы стали изучать вьетнамский? С чего началась ваша история его изучения?

Игорь Бритов, старший преподаватель Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук

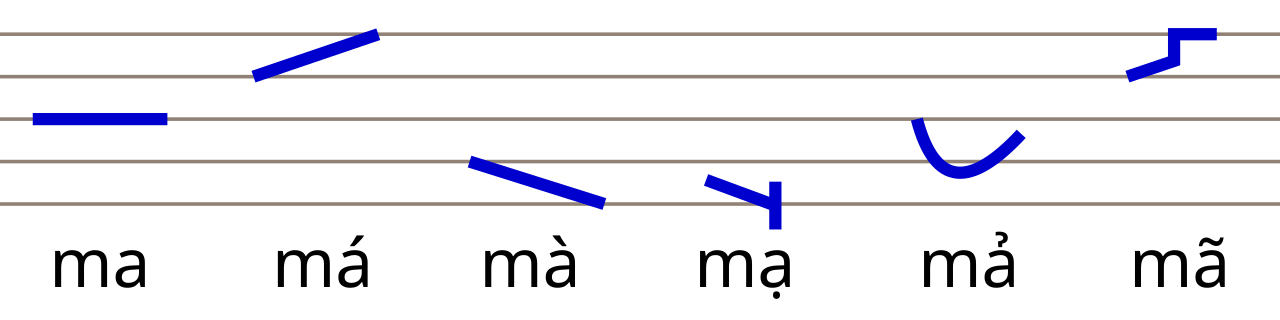

— Если говорить пафосно, это была рука судьбы, а если по-простому: будучи абитуриентом, я допустил оплошность, которая определила мою дальнейшую судьбу. Заполняя документы на поступление в МГИМО, в частности заявление, в котором нужно было указать выбранное мною отделение факультета международных отношений, я вместо желаемого западного отделения написал «восточное». Так значилось в образце для поступающих, я автоматически скопировал. Переписывать не стал. «Оставлю так», — решил я. Как утверждал японский писатель Кобо Абэ, «у неожиданных решений гораздо больше шансов на успех, чем у тех, которые бесконечно обдумываются и взвешиваются». Мой случай на все сто процентов подтвердил правильность этих слов знаменитого японца: если бы я вписал в заявление западное отделение, то не поступил бы в МГИМО — мне не хватило бы одного балла. А для восточного отделения набранных мною баллов было вполне достаточно. Языки распределяло руководство института. Мне выпал вьетнамский. Я был доволен этим. По двум причинам. Во-первых, в Советском Союзе Вьетнам был на слуху, в нашей стране с большой любовью тогда (надеюсь, и сейчас) относились к героическому вьетнамскому народу, который смог одолеть в войне превосходящего по мощи грозного агрессора — США, а также противостоять Китаю, напавшему в 1979 году на эту небольшую страну. Чувство симпатии к Вьетнаму разделял и я. Вторая причина была прозаической: я, человек теплолюбивый, надеялся после окончания института отправиться работать во Вьетнам и там отогреться в тропическом климате на берегу Южно-Китайского моря. Изучение вьетнамского языка у меня началось с приступа гомерического смеха. На первом занятии преподаватель, достав главную во Вьетнаме газету «Нянзан», решила продемонстрировать, какой язык нам предстоит изучать, как он звучит. Она читала вьетнамский текст, а все студенты группы, в том числе и я, схватились за животы от смеха: это был какой-то умопомрачительный «птичий» язык — чирикающий, щебечущий, верещащий. Тогда мы еще не знали, каких трудов нам будет стоить освоить шесть тонов этого смешащего вьетнамского языка, благодаря которым он является одним из самых музыкальных языков в мире, тем более что музыкального слуха в нашей группе не было ни у кого.

Екатерина Старикова, старший преподаватель кафедры исследований Китая, Юго-Восточной и Южной Азии Института востоковедения и африканистики санкт-петербургского кампуса НИУ ВШЭ

— Я начала изучать вьетнамский, когда поступила в университет. Честно скажу: на тот момент я почти ничего не знала о Вьетнаме, вьетнамском языке и культуре и вообще ужасно хотела учить японский язык. Я даже представить не могла, что вьетнамский меня настолько увлечет, что я свяжу с ним профессиональную жизнь. Так что можно сказать, что здесь не обошлось без случайности, но эта случайность определенно очень счастливая. Конечно, в том, что вьетнамский так мне полюбился, очень большая заслуга моих преподавателей, в частности Нины Валерьевны Григорьевой, заведующей кафедрой исследований Китая, Юго-Восточной и Южной Азии, с которой теперь я имею честь работать вместе.

— С какими сложностями вы сталкивались при изучении этого языка? Как удалось их преодолеть?

Екатерина Старикова

— Во-первых, вьетнамский был совершенно не похож на языки, которые я учила до этого: это тональный язык, и овладеть фонетикой очень непросто. Во-вторых, мы, как и студенты образовательной программы «Востоковедение» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге сегодня, одновременно учили два восточных языка. В моем случае это были вьетнамский и китайский. Бывало такое, что на занятии по вьетнамскому в голову приходили слова из китайского языка и наоборот. Бывало, что в течение одного учебного дня могли быть занятия по двум языкам, и переключаться было ой как непросто! Когда я вижу, что похожие трудности сейчас преодолевают мои студенты, я очень им сопереживаю! Но я уверена, что для востоковеда очень важно владеть несколькими восточными языками, поэтому не жалею вложенных сил. Поскольку меня как исследователя интересует традиционная вьетнамская культура, в частности вьетнамская поэзия, мне очень пригодилось знание китайского языка.

— Какие советы вы можете дать тем, кто изучает вьетнамский, которые могли бы помочь в процессе обучения?

Игорь Бритов

— Студентов-вьетнамистов я обычно настраиваю на то, что надо не просто выучить вьетнамскую лексику и грамматику, а сформировать у себя, как говорю в шутку, вьетнамские мозги. Только когда осознаешь, как мыслит вьетнамец, тогда удастся по-настоящему освоить вьетнамский язык. Он относится к языкам изолирующего типа, а русский — к языкам флективного типа. Это определяет большие различия и в лексическом корпусе, и в грамматическом строе языков, а следовательно, и особенности мышления. Вьетнамский язык предполагает конкретность, детализированность (например, во вьетнамском языке нет слова с общим значением «жизнь», надо учитывать, о какой именно жизни идет речь: о жизни как биологической форме, жизни конкретного человека или группы людей, о жизни в значении деятельности или быта и т.д.). Вьетнамский язык в значительной степени ориентирован на глагольные конструкции (по-русски мы скажем: «способствовать развитию экономики», а вьетнамец это словосочетание произнесет на свой лад: «способствовать развивать экономику»). Во вьетнамском предложении дополнение одновременно может быть и подлежащим… Это лишь малая часть лингвистических особенностей вьетнамского языка. Помимо лингвистической, важно учитывать и культурологическую составляющую при изучении иностранных языков, в том числе и вьетнамского. Без этого невозможно выявить, какая реальность скрыта за конкретным словом. Ведь понимание реальности замешано на большом количестве культурологических ингредиентов, которые в совокупности составляют фоновые знания.

Каждый из нас обладает определенными способностями и талантами. Необходимо осознать их и умело ими пользоваться в жизни, в том числе при изучении иностранного языка. Так поступали и поступают полиглоты. Приведу лишь два примера. У венгерского востоковеда, этнографа, путешественника и полиглота Арминия Вамбери был явный талант подражания, что позволяло ему быстро осваивать говорение на чужом языке и общаться на разных языках практически без акцента. У немецкого археолога, полиглота Генриха Шлимана наиболее сильной способностью была феноменальная визуальная память, что стало одним из факторов быстрого изучения языков.

Вьетнамский язык очень трудный для его изучения иностранцем. Трудное дело нередко приводит к усталости, выгоранию. На тот случай, когда накатывает волна «больше не могу и не хочу», советую студентам прибегать к различным техникам и приемам сохранения и повышения мотивации. Самым простым из них является аффирмация — позитивное утверждение, создающее правильный психологический настрой. Благодаря короткой фразе, нацеленной на самовнушение, человек способен заглушить негативные мысли, повысить самооценку, поверить в свои силы.

Что касается советов, как изучать иностранный язык, то у меня они собраны в целую книгу «Хочу выучить иностранный язык! Факторы успеха» (2023).

Екатерина Старикова

— Есть стереотип, что к тональным языкам можно подступаться, только имея музыкальное образование или по крайней мере блестящий слух. Это, конечно, неправда: наработать произношение и восприятие на слух можно практически с любыми исходными данными. Важно дать себе время, а еще регулярно уделять время собственно занятиям и домашней подготовке.

Поскольку во вьетнамском языке есть несколько диалектов, нужно учитывать, что язык, на котором говорят на севере Вьетнама, будет отличаться от языка, на котором говорят на юге страны. Мы преподаем студентам ОП «Востоковедение» северный вариант языка, поскольку именно он считается нормативным, однако изучение южного диалекта тоже может иметь практическую значимость: южный город Хошимин является важным экономическим, научным и культурным центром. Обязательно нужно учитывать диалектные различия и не корить себя, если носитель языка вдруг говорит на непонятном языке.

Наверное, главные советы при изучении чего-либо, которые я могу дать, — это терпеливо заниматься, не сравнивать себя с другими и, самое главное, получать удовольствие от занятий!

— Какой отпечаток накладывает вьетнамский на постановку и описание научной проблемы? С какими проблемами сталкиваешься при переводе текстов на этом языке?

Екатерина Старикова

— Я изучаю вьетнамский песенный фольклор, и, как ни странно, до меня на русский язык вьетнамские народные песни почти никто не переводил. В целом специалистов по вьетнамскому языку не очень много, поэтому можно легко найти произведения, даже очень известные, которые никогда не переводились на русский. Меня это очень увлекает и будоражит!

Что касается вьетнамской народной поэзии, многие народные песни написаны в традиционном размере лукбат, где в первой строке 6 слогов, а во второй — 8, при этом шестые слоги рифмуются. Переводить на русский народные стихи, сохраняя их лаконичность, емкие образные формулировки, не вторгаясь в ткань поэтического языка с дополнительными смыслами и лишними конструкциями, очень непросто! Асимметричный стихотворный размер делает эту задачу еще труднее. Сложность, конечно, еще и в том, что во вьетнамской поэзии часто речь идет о каких-то незнакомых и нетипичных для наших краев реалиях. Например, о каких-нибудь представителях флоры или фауны. Краснощекий бюльбюль, чешуйчатая амадина, бомбакс малабарский — все это обычные для Юго-Восточной Азии птицы и растения, но вот по-русски эти названия звучат громоздко и непонятно, поэтому адаптация таких понятий для перевода представляет отдельную проблему.

— Планируете ли вы в дальнейшем новые исследовательские проекты, связанные с этим языком?

Игорь Бритов

— Меня интересуют разные сферы жизни Вьетнама. Я писал научные работы и по политике, и по экономике, и по филологии Вьетнама. Но больше всего у меня набралось статей и книг по вьетнамскому языку. То, что вышло уже в этом учебном году, — статья, в которой на примере перевода с вьетнамского языка на русский дается анализ грамматических трансформаций, а также учебник по общественно-политическому переводу. Задумка следующей книги тоже связана с лингвистикой. Как я уже отмечал, грамматика вьетнамского языка сильно отличается от грамматики русского языка. Это вызывает большие трудности у студентов при освоении языка «потомков дракона», как сами себя называют вьетнамцы. Хотелось бы подготовить учебное пособие о грамматических трудностях вьетнамского языка.

— Если бы у вас была возможность провести личную экскурсию по значимым местам, которые у вас ассоциируются с этим языком, то какие места вы посетили бы?

Игорь Бритов

— С удовольствием провел бы экскурсию, связанную с историей письменности во Вьетнаме. При этом ограничился бы рамками Ханоя — современной вьетнамской столицы. В историческом музее в зале, посвященном знаменитым бронзовым барабанам времен Донгшонской культуры (примерно VII в. до н.э. — I в. до н.э.), особое внимание я уделил бы различным изображениям на этих культовых предметах. Существует гипотеза, согласно которой часть орнамента на донгшонских барабанах является пиктографическим письмом. Затем я повел бы экскурсионную группу в Храм литературы, основанный в XI веке. Здесь был первый вьетнамский университет. Сыновей мандаринов обучали конфуцианству. Они изучали канонические труды и писали сочинения на вэньяне — классическом китайском языке. Вэньянь имел на протяжении многих веков официальный статус во Вьетнаме, как, впрочем, и в других странах Восточной Азии. Ценным историческим памятником Храма литературы являются 82 стелы, установленные на спинах каменных черепах. На стелах высечены имена победителей императорских конкурсных состязаний, которые написали на вэньяне лучшие сочинения в конфуцианской традиции. Далее наш путь лежал бы на берег Красной реки, на которой расположен Ханой. Я рассказал бы историю о том, как в конце XIII века министр правосудия сочинил заклинание в стихах, которое было брошено в Красную реку, чтобы отогнать крокодилов. В то время крокодилы заполонили реку. Считается, что это стихотворное заклинание является наиболее ранним известным литературным текстом на номе — системе письма на основе китайской иероглифики, использовавшейся для записи вьетнамского языка. Католический храм — следующий пункт экскурсии. Оказавшись в XVI веке во Вьетнаме, европейские миссионеры поняли, что ни вэньянь, ни ном не годятся для донесения Слова Божьего до местного населения. Они взялись за разработку вьетнамской письменности на латинице. Именно на латинице существует современная система письменности во Вьетнаме. Завершил бы экскурсию я в Музее литературы, где подвел бы итоги истории письменности во Вьетнаме и представил литературное богатство этой страны, накопленное за многие столетия.

Екатерина Старикова

— Я проходила языковую стажировку в Ханое и жила там целый год. Поэтому моя экскурсия была бы непременно по столице Вьетнама.

Самое сердце Ханоя — озеро Возвращенного Меча, и, по-моему, это место очень отражает дух города. Озеро совсем небольшое, вокруг него — прогулочная зона с лавочками, где можно полюбоваться ивами, ветви которых дотягиваются до воды, и прекрасными тропическими деревьями делониксами, которые распускаются ярко-алыми цветами в мае-июне. На острове в центре озера располагается храм, посвященный знаменитому полководцу Чан Хынг Дао, в него можно попасть по красивому мосту.

Следом я бы обязательно включила в экскурсию Храм литературы — место, где раньше проводили экзамены на знание канонических книг, а сейчас можно увидеть каменные стелы с высеченными на них именами лауреатов экзаменов и храм Конфуция. Сюда приходят студенты, чтобы попросить об удаче на экзаменах, и выпускники — отметить свой успех и подбросить в воздух конфедератку на счастье.

Конечно, много воспоминаний связано с Ханойским университетом: территория кампуса и здание, где мы учились, точно заслуживают внимания! Университет находится в районе Тханьсуан, я очень любила ездить туда по широкой и зеленой улице Нгуен Чая. Многие преподаватели жили на территории кампуса, и мы бывали в гостях у некоторых из них, что я вспоминаю с большим теплом. Вокруг университета — множество кафешек, и мы, конечно, знали, где вкуснее всего фо и бунча. Когда через десять лет после учебы я оказалась в Ханойском университете в составе делегации ВШЭ, уже мои студенты, которые в это время были там на стажировке, показывали мне свои любимые локации, разумеется, совсем другие: в Ханое все так быстро меняется! Но, к моей радости, стажировка ребят проходила так же интересно и познавательно, как и моя, и сотрудники университета были все так же доброжелательны и гостеприимны. Я так рада чувствовать эту преемственность!