- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

«Хороший филолог — это хороший сыщик»

Александра Пахомова, старший преподаватель департамента филологии Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств, рассказала об отличиях филологических научных традиций СПбГУ, ЕУСПб, НИУ ВШЭ и Тартуского университета, о смене трендов в академической среде, об элите филологии, а также дала совет, как преодолевать демонизацию дигитализации.

— С чего начиналась и как складывалась ваша академическая карьера?

— С одной стороны, я прошла классический академический карьерный путь, который еще называют «паровозик»: из бакалавриата в магистратуру, из магистратуры в докторантуру, из докторантуры в преподавание без перерывов. Но с другой стороны, это необычный путь, потому что в моем случае все четыре институции были разные — это нетипично для российской ситуации (когда ты сначала пишешь хороший диплом, потом остаешься в магистратуре/аспирантуре, а затем тебя «оставляют на кафедре»), хотя вполне распространено на Западе. СПбГУ, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Тартуский университет — это три очень разные научные парадигмы, здесь разное отношение к науке — разное все. Мне кажется, что как ученый я сформировалась именно на пересечении этих трех парадигм, это однозначно сделало меня тем, кто я есть сейчас, и повлияло на мое отношение к науке и научной среде.

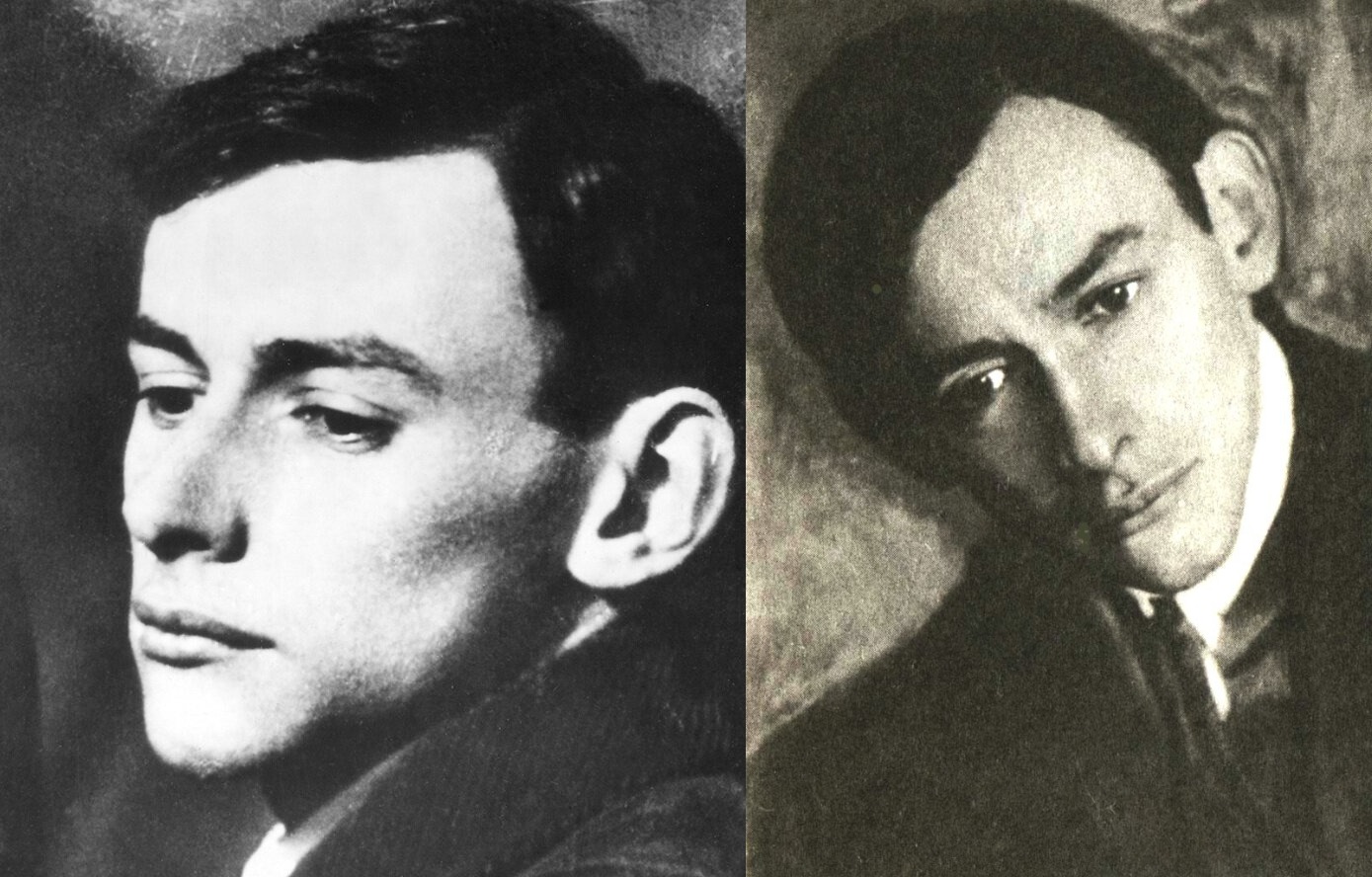

То, что я буду заниматься наукой, я поняла примерно на 2-м курсе (когда в СПбГУ начинаются курсовые работы), оставалось понять — какой. Меня всегда увлекала история русской литературы XX века, особенно литературного андеграунда. Но меня также абсолютно заворожила фольклористика. Моей научной оптикой я по большей части обязана книге Светланы Борисовны Адоньевой «Прагматика фольклора» (2004). Я увлеклась фольклористикой (на самом деле — антропологией), несколько лет ездила в фольклорные экспедиции. Параллельно писала курсовые, а потом диплом, посвященный сложной текстологии и творческой истории последней книги Константина Вагинова «Звукоподобие» (1933). Это уникальный кейс как с точки зрения реконструкции творческой истории, так и с точки зрения текстологии, — я сразу зашла в науку с таких тем, которые не имеют готовых решений. Ими и занимаюсь до сих пор.

Дальше встал вопрос, в какую идти магистратуру — антропологическую или филологическую. Я не смогла определиться и поступила сразу в две. Надеялась, что по ходу выберу, но выбрать так и не получилось — две и окончила. Хотя я была не очень прилежным студентом факультета антропологии Европейского университета, именно этот факультет окончательно сформировал меня как ученого. Когда приходится выбирать идентичность, я всегда говорю, что я — человек из ЕУ. Моим научным руководителем был Георгий Ахиллович Левинтон — человек удивительных знаний, оригинальных мыслей и большой академической культуры. Под его руководством я написала работу о русском эпосе. Но для меня ЕУ стал местом не просто учебы, а местом, где калибруется твой взгляд и оттачиваются методы. Может, я и не выступаю сейчас как чистый антрополог или фольклорист, но мой подход антропологичен по сути. Собственно, с тех пор я считаю, что занимаюсь антропологией, а не филологией.

Четыре года докторантуры в Тартуском университете, знаковом месте для российских филологов, только подтвердили тот факт, что тексты сами по себе мне неинтересны — в той мере, в какой они должны быть интересны «настоящему» филологу. Я занималась описанием эпохи как историк литературы; я рассматривала тактики и стратегии репрезентации как социолог; я описывала сообщества как антрополог. Анализа текстов, анализа их устройства в моей докторской диссертации совсем немного, это наименее любимая мною часть исследования. То, чем я занимаюсь сейчас — восстановлением круга ленинградской неофициальной культуры 1920–1930-х годов, — и вовсе лежит поверх текстов, которых от той эпохи осталось очень мало. Люди и их отношения всегда были для меня важнее и значительнее, чем художественное творчество. Так что я неправильный филолог.

Я считаю, что мне сказочно повезло со всеми моими научными руководителями и вообще научной средой. Научных руководителей у меня было четверо: Алексей Юрьевич Балакин из ИРЛИ РАН, Юлия Мелисовна Валиева из СПбГУ, Георгий Ахиллович Левинтон из ЕУСПб, Мария Витальевна Боровикова из Тартуского университета. Ни на одном этапе своей академической карьеры я не встречала от своих научруков ничего, кроме одобрения, принятия, поддержки и безграничной помощи. Научный руководитель — это прочная опора и самое важное, что с тобой может случиться в науке, я это знаю точно. Поэтому сейчас стараюсь быть настолько хорошим руководителем, насколько могу.

Во мне сосуществует сразу несколько научных традиций: серьезная академическая, более неформальная, камерная и замкнутая. Из СПбГУ я вынесла неуклонное следование самым высоким стандартам. Я действительно не приемлю неправильную точку в сноске или отсутствие абзацного отступа, незнание дат или фактов, работу с одними только интернет-источниками вместо библиотечных, пренебрежение архивной работой и т.д. Порядок в тексте — свидетельство порядка в мыслях, из этого правила нет исключений. Из ЕУ я вынесла широкие взгляды на метод и материал, способность задавать вопросы и видеть потенциальную тему везде, где только можно. Ну а из Тарту — высочайший уровень академической культуры, прочные связи и понимание того, что наука не делается индивидуально. Правильная среда — это 90% успеха. Поэтому я большой энтузиаст конференций, семинаров, любых групповых форм работы. Они могут раздражать поначалу, но именно там формируется круг partners in crime, с которыми затем ты еще долгие годы публикуешь статьи, делаешь исследования, подаешь заявки на гранты и ввязываешься в любые научные авантюры.

Интересно, что моя главная тема — изучение литературного пространства 1920–1930-х годов — следует за мной с самой первой моей курсовой работы. Сперва я занималась текстологией сборника Константина Вагинова, потом группой эмоционалистов, в которую входил Вагинов и центром которой был Михаил Кузмин, потом репутацией Кузмина, а теперь кругом Кузмина, в который опять же входил Вагинов. То есть я буквально хожу по кругу (во всех смыслах!), на первый взгляд мало выходя за его границы. На самом деле, во всех моих работах разные методы, подходы, разные результаты, разный масштаб: начала я с маленького неизвестного сборника, а сейчас хочу описать целый культурный пласт, почти утраченный. Так от маленькой темы можно прийти к большим обобщениям. Со времен учебы в двух магистратурах мне сложно заниматься одной темой, нужно как минимум две — так моя голова работает лучше. Фольклористика и антропология помогают мне отвлечься, настроиться, освежить взгляд и методы.

Кузминоведение — сложная и конфликтная область, в ней много споров, конфликтующих точек зрения и просто личной неприязни. Наверное, второй такой проблемной сферы в русскоязычном литературоведении и не существует. Меня все отговаривали заниматься Кузминым, но есть у меня одна особенность — браться за самое сложное дело, которое я только могу найти. Так я стала комментатором и редактором новых томов дневника Кузмина. До меня от этого проекта последовательно отказались несколько замечательных исследователей, потому что работа невероятно сложная. Там и текстология, и комментарий, и анализ, причем первые — в количествах, превышающих разумные пределы. Дневник под моей редакцией, с моим комментарием и предисловием вышел в конце 2024 года. Разумеется, я не делала эту работу с нуля: существовали наработки Николая Алексеевича Богомолова, Сергея Викторовича Шумихина, Ксении Викторовны Яковлевой. Но это был драфт драфта, который нужно было до- и переписать, проверить, просмотреть. Я люблю говорить, что работа над этим дневником началась еще до моего рождения, в 1993 году, но затем остановилась почти на двадцать лет. Я довела эту книгу до публикации за два с половиной года.

— В чем особенность филологии как науки?

— В обманчиво легком доступе к ней. Многим кажется, что филологи — это кто-то вроде слишком внимательных читателей, а филологическая работа — прочитать произведение и записать свои мысли о нем. Поэтому часто можно наблюдать, как к филологическим исследованиям обращаются специалисты из других областей науки, не владеющие методологией, полагая, что внимательного чтения или простого сопоставления фактов будет достаточно. Это ведет к профанации науки, снижению ее популярности и экспертности. Также филологию нередко путают с «литературным мастерством». Логика такая: раз ты понимаешь, как сделаны тексты, то можешь написать свои. Нет, на филологических программах не раздают писательского таланта.

Разных, в том числе конкурирующих, методов у филологов много. Как мне кажется, филология — это еще и про то, что невозможно заниматься только филологией: ты неизбежно обращаешься к лингвистике, социологии, истории и т.д. Особенно к истории, потому что без хорошего знания контекста ни одно филологическое исследование невозможно.

У меня есть любимая аналогия, ее знают все мои студенты. Хороший филолог — это хороший сыщик. Потому что чем он занимается, если сказать напрямую? Копается в текстах, ищет факты и свидетельства, которые затем складывает в одну большую картинку, которая должна быть логичной, внутренне непротиворечивой и убедительной. То есть детективной работой. Я даже свои записи делаю подобными киношным детективным доскам, с которыми работают сыщики: много-много фотографий, карточек, документов, связанных красными линиями и размеченных флажками. Я росла на детективных сериалах и телешоу, поэтому для меня поиск улик и нахождение преступников — самые интересные вещи на свете. Если бы я не стала филологом, то пошла бы в следователи.

— В чем специфика научного сообщества филологов?

— Профессиональный успех филолога очень сильно зависит от темы, которой он занимается, и от институции — здесь мы не сильно отличаемся от того, что происходит в других сферах. Литературоведы, занимающиеся русской литературой, не «экспортный товар»: такие исследования сложно конвертировать в известную и интересную всему миру тему. Поэтому филологам-литературоведам, специализирующимся на русской литературе, сложнее публиковаться в зарубежных изданиях или издательствах. Хотелось бы, чтобы составители разного рода «списков рекомендованных журналов» это понимали: русскому филологу не так просто опубликовать свою работу за рубежом, как, например, специалисту в технических науках.

Среди других цеховых особенностей литературоведов могу назвать часто встречающееся слияние с объектом своего исследования. Если ученый долго занимается творчеством одного автора, рано или поздно ему начинает казаться, что он понимает его полностью, как самого себя, а следовательно, другие точки зрения для него заведомо неправильные. Нередко можно наблюдать сцену, когда во время дискуссии научный анализ внезапно прерывается фразой типа: «Поэт N никогда не мог бы этого написать!».

— Чем российская филология отличается от зарубежной?

— За всю филологию говорить не могу — она очень и очень разная. Русские филологи, специалисты по русской литературе, — в целом довольно специфическая среда: у нас можно быть даже не специалистом по автору, а специалистом по периоду в жизни одного автора или даже по одному тексту. Это приводит к тому, что нередко исследователи погружаются в узкую тему и не видят более сложной картины вокруг. И такая специализация очень ценится.

Еще русская филология очень текстоцентрична, и в ней довольно сложно применять новые методы или делать шаг вправо, шаг влево. Любой доклад по истории или (особенно) по социологии литературы встречает вопрос: «А где же анализ текстов?» Помню, на одной конференции я долго рассказывала, почему с точки зрения репрезентации одни литературные группы 1920-х годов выиграли, получили свою аудиторию, а другие проиграли, оказались неинтересны. Мне поступил вопрос из зала: «Но мы же должны оценивать литературную группу по степени художественности текстов?» У меня даже руки опустились — я только что двадцать минут доказывала, что не в художественности дело, нужно учитывать запросы аудитории, стратегии продвижения, вступления в литературный мир и т.д. До сих пор вопрос «А как же тексты?» преследует меня везде. Поэтому я на всякий случай сразу говорю, что текстами не занимаюсь.

Сложно приживаются и дигитальные методы, хотя, казалось бы, в науке, где еще в 1920-е годы был Борис Исаакович Ярхо, где главный стиховед ХХ века — виртуоз подсчетов Михаил Леонович Гаспаров, не должно возникать сомнения в необходимости точных методов. Но раз в пять-семь лет обязательно накатывает волна популярности DH-исследований, и каждый раз раздаются голоса: «Это убьет науку! Мы останемся без работы!» Филологи плохо интегрируются в среду программирования и информационные технологии в целом, это большая проблема: кажется, что все можно решить, подсчитав на бумажке вручную или прочитав текст. Но цифровые инструменты дают поразительные результаты, над этим интересно думать и еще интереснее работать в сотворчестве с «машинкой». Кстати, у меня самой мнение по поводу дигитализации поменялось совсем недавно — как раз когда я увидела, что для моего большого проекта «машинка» может быть очень полезна.

Отдельная тема — конференции. У нас почему-то не принято критиковать доклады; если это и делается, то кулуарно. Я знаю, что у меня репутация человека, который любит всех разносить на конференциях. Это и справедливо, и нет. Любить я, конечно, это не люблю, но считаю, что от разумной критики хорошая работа только выиграет. Встречать перспективный доклад, в котором есть недочеты или к которому есть вопросы, одними только аплодисментами и благодарностью — значит тормозить науку и препятствовать научному поиску. Дискуссии должны быть, и чем жарче, тем лучше. Культура дискуссии ныне почти утрачена, но я ее помню от своих учителей и хочу сохранить. Как-то один знаменитый филолог спросил меня по окончании моего доклада на конференции: «А зачем вы вообще этим занимаетесь, это же такие мелочи?» Можно было решить, что все, на этом вопросе моя научная карьера кончена. А можно было воспринять это как способ роста — значит, где-то осталась лакуна, где-то объяснений не хватило, — пуститься в объяснения и в итоге понять что-то новое про свою работу. Если ты веришь в свое исследование, тебя ничто не остановит, особенно вопросы на конференции.

Я пришла в науку, когда мне было 19 лет, сейчас мне 31, и только на моей памяти сменилось уже четыре-пять научных «мод». Лет семь назад невозможно было представить себе любую студенческую конференцию без сильной DH-секции. Нередко она была центром конференции, люди приходили посмотреть на новые достижения «машинки». Пять лет назад много занимались русским модернизмом, Серебряным веком. Сейчас я вижу большой крен в сторону междисциплинарности, исследований травмы и памяти. Классической филологией занимаются мало, но я уверена, что это временно.

А вот что меня по-настоящему расстраивает, так это отсутствие интереса у студентов к самым древним и почтенным областям филологии — текстологии и комментарию. Текстологи и комментаторы — это элита филологии, именно эти люди готовят тексты, которые затем можно читать и анализировать. Это долгая, незаметная, неблагодарная работа: сидеть в архивах, дышать книжной пылью, перебирать всеми позабытые бумажки и газеты какого-нибудь 1921 года — порой с нулевым результатом. Но именно в такой работе есть подлинный смысл и значение: текстологи и комментаторы своими руками возвращают тексты и смыслы из небытия. Как минимум это красиво. Но мне приходилось видеть, как текстологической работе выставляется сниженная оценка за «неблестящую» презентацию. Конечно, блестящей презентации тут быть не может, ведь в такой работе нет ни «большой теории», ни блеска междисциплинарности — всего-то человек посетил десять архивов, просмотрел сотни дел, выудил крупицы смысла, не замеченные ранее, и развил их в отдельное исследование. Но именно таким делом должны заниматься филологи в первую очередь, по моему мнению. Анализ и интерпретация вторичны.

— Чем отличается преподавание и исследования филологии в Вышке?

— В департаменте филологии петербургской Вышки очень сильная DH-подготовка, и студенты уже с ранних курсов могут написать простой код или запустить Stylo. Это очень здорово, как минимум потому, что все больше становится филологов, умеющих программировать и не думающих, что «питон» — это тот, который большой, желтый и живет в Африке. Студенты пользуются простейшими стилометрическими программами так же свободно, как анализируют тексты, и это явно на пользу науке: так незаметно, на дискурсивном уровне преодолевается демонизация дигитального.

В целом студенты Вышки более свободны в своих мыслях и способах их выражения. Они не боятся новых методов, задач, охотно ввязываются в разные проекты, создают новые смыслы. Многие знают по несколько языков и читают исследования в оригинале — это очень круто (когда я училась в бакалавриате, мы читали исключительно работы на русском языке, и мне в магистратуре пришлось приложить много сил, чтобы преодолеть инерцию «научное — на русском»). Меня вдохновляет работа со студентами. Из своих университетов я вынесла главное правило — нужно учить не «студентов» или «детей», а сразу «коллег». У выпускников классических вузов слово «коллега» нередко вызывает отторжение, от них можно услышать что-то вроде: «Да какие они мне коллеги, это всего лишь студенты первого курса!» Вот эта позиция для меня неприемлема. Для меня преподавание — это способ профессионального роста. Я считаю, что преподавать нужно так, словно у тебя в аудитории уже сидят профессора и академики, их реплики нужны и важны, с ними нужно вступать в серьезные дискуссии. Только так можно расти, меняться, думать дальше и шире.

Поэтому я никогда не препятствую студентам в выборе тем. Хотите заниматься русским стендапом? Отлично, давайте выберем интересный ракурс. Хотите изучать фильм «Жестокий романс» (1984)? Великолепно, обожаю! Давайте придумаем теоретическую рамку. Студенты уже знают, что с «панковскими» темами надо идти ко мне. Если я вижу малейшее зерно смысла в любой теме, я с радостью берусь ее вести. Потому что наука —вокруг нас, и нет смысла делать вид, что филология — это только старые писатели и тексты в академических собраниях сочинений. Надо расширять пространство тем и объектов исследования, надо уметь задавать вопросы к миру вокруг и к современной культуре. Иначе новых смыслов не появится, а старые окончательно перестанут быть актуальными.

В общем, это опять про среду. В питерской Вышке можно создавать среду — вовлекать студентов в проектную работу, устраивать семинары, научно-учебные группы и т.д. Мне все это близко. Я преподаю всего лишь четвертый год, но уже узнаю свои идеи, свои подходы и свои слова в работах моих студентов. Это удивительное чувство сопричастности и большая ответственность.