- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

«Филология стала искать своего читателя»

Дмитрий Калугин, профессор и руководитель департамента филологии Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств, делится своим взглядом на развитие филологии во второй половине XX века и в наши дни.

— С чего начиналась ваша академическая карьера?

— В 1993 году я окончил Тартуский университет, вернулся в Питер и поступил на работу в Институт культуры на отделение РКИ — русского как иностранного. Там я преподавал русский язык и немного литературу китайским студентам, что, в принципе, и есть моя основная специальность — я филолог-русист. После этого работал в разных вузах, окончил магистратуру по социологии в Европейском университете в Санкт-Петербурге, где у меня тоже были и есть разные проекты. В 2014 году Александр Семенов, возглавлявший тогда Центр исторических исследований, пригласил меня на образовательную программу по истории в Вышку. А на следующий год мы с Борисом Масловым и Евгением Казарцевым, теперешним руководителем Школы филологических наук, открыли бакалаврскую филологическую программу, и это ознаменовало новый этап моей профессиональной карьеры. Кафедрой "Сравнительного литературоведения", так это тогда называлось, руководил Борис Гаспаров, а Евгений Казарцев стал первым академическим руководителем программы.

— Какие особенности есть у российской филологии? И с чем они связаны?

— В России филология, как и любая другая область науки, пережила довольно серьезные изменения после распада СССР в 1990-х годах и продолжала меняться на протяжении всего этого времени.

В Советском Союзе филология была отраслью идеологического строительства, поэтому находилась на особом счету. Было довольно трудно, во-первых, поступить на филологический факультет, например в СПбГУ, а во-вторых, как-то себя реализовать в качестве филолога, то есть заниматься тем, что нравится, а не тем, чем можно. Тогда существовало определенное количество ограничений в выборе тем, предмета, метода и т.д. Можно было без проблем заниматься древнерусской литературой, литературой XVIII–XIX веков или советской литературой. Изучение литературы Серебряного века приветствовалось уже гораздо меньше, хотя к концу 1980-х годов круг дозволенных сюжетов расширился. С точки зрения метода преобладало имманентное изучение творчества отдельных авторов, комментирование текстов. Не было никакой социологии, никаких «критических» методов, которые сейчас активно применяются: психоанализ, гендерная критика, колониальная критика и т.д. Можно сказать, что вообще не было никакой критики, за исключением разве что марксистской, да и то в специфическом позднесоветском варианте. Иными словами, филология развивалась в определенных, замкнутых и вполне строго очерченных границах как тематически, так и методологически.

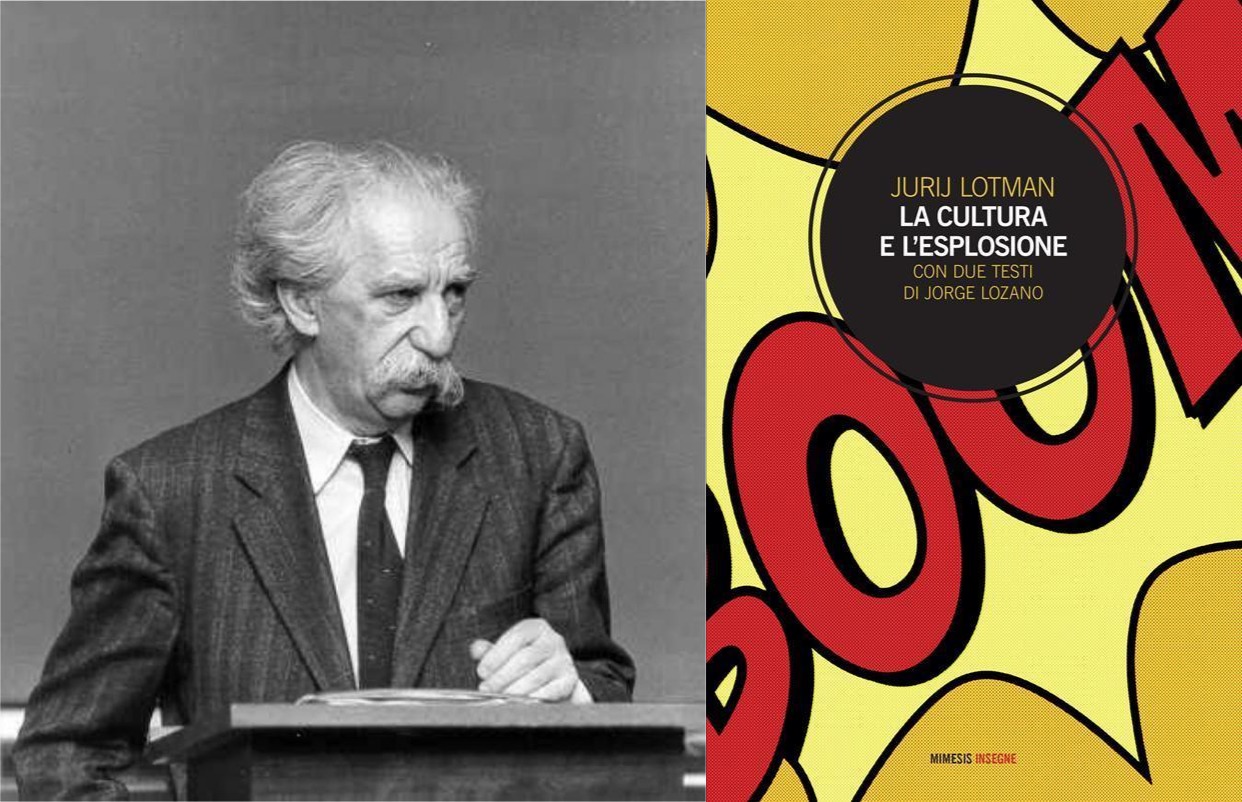

Наряду с традиционным литературоведением существовал, и к этой части истории я как раз имею отношение, тартуский структурализм. Это было особое интеллектуальное пространство, сопряженное с конфронтацией, потому что обычные советские филологи не принимали всех этих структуралистских и семиотических изысков. Считали их своеобразным вольнодумством. Структурализм и семиотика так или иначе ассоциировались с западным влиянием. В СССР к лотмановскому структурализму у многих отношение было осторожное и в некоторых случаях даже враждебное. По письмам Юрия Михайловича видны эти бесчисленные столкновения, сопровождавшие его научную деятельность. И этот спор между традиционными литературоведами и структуралистами активно разворачивался в 1980-е годы.

Сам Лотман считал, что он создал некоторый универсальный подход для объяснения явлений не только литературы, но и культуры в целом. Хотя, если честно, меня коробит, когда его называют культурологом, но многие его работы посвящены именно проблемам культуры. Его последняя книга, которую он надиктовал, уже будучи тяжелобольным человеком, называется «Культура и взрыв». Это ревизия его же собственного структурализма, попытка найти, нащупать в изменившемся времени новые возможности для объяснения культурных и социальных процессов. В 1990-е институции стали радикально меняться, и Лотман постарался как-то модифицировать свои инструменты. Но статьи Лотмана 1980-х годов актуальны до сих пор. Из них во многом вырастала современная филологическая наука.

Не буду делать фундаментальных обобщений, но мне кажется, что те, кто имел отношение именно к семиотико-структуралистскому крылу советского литературоведческого поля, во многом и стали той движущей силой, которая преобразовала наше литературоведение. Эти люди вошли в западную науку, отправляясь на постдоки в европейские и американские университеты, получая гранты на исследования и участвуя в международных конференциях. Потом многие вернулись, чтобы заниматься наукой и преподавать в России. Все эти годы, до известного момента, у нас складывалось международное сообщество гуманитариев. Теперь оно распалось на тех, кто там, и тех, кто здесь. Надеюсь, что обе эти части воссоединятся. Мне бы этого очень хотелось.

— Можете рассказать чуть подробнее, в чем состоял тот поворот в девяностые, о котором вы упомянули? И какое влияние он оказал на развитие науки?

— В 1990-е годы, когда рухнул СССР и открылись настежь двери разного рода интеллектуальным влияниям, те, кто раньше был вынужден защищаться, исповедуя свои «спорные» структуралистские или уже постструктуралистские подходы, разом воспрянули духом. По моим воспоминаниям, это было время большой творческой свободы: делай что хочешь. Лучшее ощущение для научной деятельности. Все бросились читать западные книги. Если в статье не приводилось ни одной ссылки на Деррида, Поля де Мана или других западных авторов, она не воспринималась всерьез. Но, очевидно, существует процесс саморегуляции научного дискурса, и в какой-то момент жизнь, говоря словами Бродского, качнулась вправо, качнувшись влево. С одной стороны, действовала логика индивидуального научного подхода, а с другой — логика научных институций. Если персональный дискурс ученых был нацелен на интердисциплинарность: бери любые методы, скрещивай, синтезируй и получай результат, — то логика институции была во многом связана не с синтезом, а с разграничением. Можно сказать, что концу 2010-х годов в России уже сложился и институционально закрепился репертуар методов, которые позволяли производить качественные научные исследования. Филология, как и любая другая гуманитарная область, сильно обогатилась за это время. Появилось представление о том, где и как делается правильная и качественная наука, а где — так себе. Почему-то так получилось, что в основном правильная наука делается в Москве и Петербурге. Я несколько иронизирую и осознаю, что, возможно, это имперский взгляд на науку, но тем не менее. Надеюсь, что такое положение будет выравниваться каким-то образом.

— Что еще поменялось в российской филологии, когда она перестала быть советской?

— В филологии есть такое словосочетание «специалист по…»: специалист по Блоку, специалист по Достоевскому, специалист по Некрасову и так далее. Очевидно, что «специалистом по...» можно быть в рамках какой-то институции, например в Пушкинском Доме. Институт разбит по отделам: работаешь в отделе Некрасова — ты специалист по Некрасову, и так далее. А современный филолог ищет выхода за узкодисциплинарные рамки. Хочет, чтобы его называли не специалистом по Блоку или Чаадаеву, а, скажем, специалистом по интеллектуальной истории. На мой взгляд, современный филолог — это человек широкой гуманитарной специализации, который занимается тем, что интересно ему и может быть интересно другим. Сейчас филолог думает о том, чтобы его тексты, помимо того, чтобы способствовать приращению научного знания, были интересны, и не только «специалистам по…», но и просто образованным людям. Филология стала искать своего читателя. Ведь филология — это же может быть интересно! Мне как автору интересно, чтобы вы взяли и прочитали мою книгу про условного Блока или Чаадаева. И, в отличие от советского филолога с его узкой специализацией, зацикленностью на своей среде, современный филолог ощущает себя скорее таким автором, который хочет, чтобы его книги получали известность, чтобы у него брали интервью, хочет стать публичной персоной. Разумеется, не все такие амбициозные и не все чувствуют в себе способность создавать такие тексты. Но само по себе это желание кажется мне абсолютно нормальным — писать так, чтобы это было интересно широкому читателю.

— В чем особенность филологии в питерской Вышке? И что вы можете сказать о современных студентах, избравших филологическое образование?

— Мои представления о том, какой должна быть филология и как она должна существовать, сложились, когда я был студентом во второй половине 1980-х годов. Моя учеба в Тарту и в Европейском университете определила мой взгляд на науку и мои интересы. Соответственно, я пытаюсь находиться в этой струе. Я стремлюсь — и мои коллеги разделяют со мной это стремление — к тому, чтобы филология соответствовала мировым стандартам. И мы пытаемся в наших непростых обстоятельствах поддерживать, так сказать, высокие стандарты качества.

Я очень люблю своих студентов, но немного озабочен тем, что они не очень любят читать. Это довольно странно. Я не скажу про всех, но в целом существует какое-то подозрительное отношение к толстым книгам. Когда я учился, меня никто не спрашивал, есть у меня время, нет у меня времени. Сказали прочитать — читай, ночь не поспи, но прочитай. Никто никогда не жаловался, что списки литературы слишком большие. А современные студенты как-то себя берегут. Я пытаюсь сказать своим студентам, что филолог — это человек обреченный на то, чтобы много читать. Что вопросов много, и они сложные, что простых ответов не бывает. Но, надо сказать, современная школа отшибает некоторое количество творческих способностей, и мы получаем людей, обладающих одним привитым и очень вредным навыком — получать однозначные ответы на любые вопросы. Наша программа стремится показать, что это порочный путь, особенно если вы хотите заниматься филологической наукой. Эти занятия требуют бодрости, энергии, пусть даже «энергии заблуждения», как это называл Лев Толстой. Академическая наука — это не ЕГЭ. Мы пытаемся поддерживать занятия филологией на таком уровне, чтобы наши студенты все-таки понимали, чем они занимаются и как это должно выглядеть.

— Почему именно работу в Вышке вы считаете вершиной своей карьеры?

— Вышка стала для меня тем пространством, где я мог реализовать какие-то свои устремления, сформированные ранее. Потому что здесь царила открытость, интернационализация, свободное научное общение, возможность интегрироваться в западные университеты. И это все просто замечательно.

Сейчас ситуация изменилась, но жизнь продолжается: некоторые разрушенные было связи восстанавливаются, а вместе с тем появляется и что-то новое, какие-то новые возможности. Я не верю в автономное существование научной традиции — изолированной науки не существует. Нет патриотического закона термодинамики. В этом смысле филология, конечно, более беззащитна, чем физика, поскольку любой может прочитать филологическое исследование и высказать свое «компетентное» мнение по этому поводу. Поэтому наша задача состоит еще и в том, чтобы защищать филологию от всякого рода упрощений. И Вышка продолжает оставаться благодатной средой для развития науки. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше.