- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Достоевский, Солженицын и Дуглас Норт

В этом выпуске о своих любимых художественных и научных произведениях, а также о произведениях, полезных в преподавании, рассказывает профессор департамента экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента Александр Скоробогатов.

Художественная книга

По части вкуса я неоригинален. Произведения и авторов, которых я люблю, любят многие. Но могу назвать тех, кого полюбил еще с юности, и добавить сюда какую-то перчинку. Конечно, я много чего читал, по крайней мере всю основную нашу литературу я прочитал. Но для меня существуют два главных столпа, которые во многом сформировали лично мое мировоззрение, — это Достоевский и Солженицын. В моем понимании, это вообще два главных человека в русской литературе и в русской мысли в принципе. Потому что это не просто писатели, а это люди, которые, по большому счету, поставили главные вопросы касательно истории России (и вообще судьбы человека любой культуры) и в той или иной степени на них ответили либо всесторонне их обсудили.

И важнейший среди них — это размывание того, что сегодня называется либерализмом. Хотя, кстати говоря, для обоих этих мыслителей термин «либерализм» был скорее ругательным, но это в силу, я бы сказал, определенного недоразумения, непонимания того, что такое подлинный либерализм. А подлинный либерализм, сформулированный классиками либерализма, предполагает настоящую свободу: можешь делать все, что ты хочешь, при условии, что это никак не нарушает, не попирает свободу других людей, — это раз. И второй важнейший, ключевой момент либерализма заключается в том, что ты сам несешь ответственность за свою жизнь, за свои свободные решения. Ты несешь ответственность. И то, что с тобой происходит, определяется прежде всего тем, как ты живешь, а твое место в обществе — тем, что ты сам делаешь.

Понятно, что современное понятие либерализма и тот либерализм, на который ссылался Достоевский, по сути дела, противоположны друг другу. И Достоевский в своих романах, будь то «Идиот» (1868) или тем более «Бесы» (1872), обращал внимание на то, что под видом борьбы «за все хорошее против всего плохого» на самом деле продвигается обыкновенный паразитизм. Выражение, характерное для Достоевского, — «требуют, а не просят», «требуем, а не просим». Через многие его книги проходит образ человека, который не занимает высокого положения в обществе, ничем особенно не обладает, но это потому, что у него нет ничего, что он мог бы обществу дать полезного, то есть его место в обществе соответствует его вкладу в общество, в его прогресс, благосостояние. Но этот человек считает, что само по себе его страдание из-за низкого статуса уже дает ему определенные права и что другие люди ему должны уже только потому, что он страдает. Например, в «Идиоте» человек болен чахоткой, и ему все должны уже просто потому, что он болен чахоткой и Боткин ему сказал, что он скоро умрет.

Или Фома Фомич в «Селе Степанчиково и его обитателях» (1859). Он беден, не обладает вообще никаким общественным статусом, но при этом ведет разговоры в том духе, что он, такой мудрый, такой благородный, непризнанный гений, незаслуженно обретается где-то внизу общества. И на этом основании ему все должны: ну как же, он же страдает! Он поселяется у чужих людей, эксплуатируя их христианское чувство, желание делать добро, готовность поддержать слабого, и дальше превращается в диктатора в чужой семье, где он находится на полном обеспечении, на положении иждивенца. Эта семья его кормит, содержит, но он не испытывает никакой благодарности за то, что получает. Он считает, что они ему обязаны просто в силу того факта, что он беден. То есть слабость сама по себе, принимает ли она форму болезни, бедности, низкого социального статуса или чего-то еще, — слабость как таковая превращается в основание требовать себе особенных прав и привилегий.

Там есть характерный разговор. Фома говорит полковнику, хозяину дома, что, раз я такой благородный (а благородство его проистекает в основном из того, что он беден и слаб, по большому счету), обращайтесь ко мне «ваше превосходительство». Дальше ему полковник предлагает деньги, и Фома Фомич оскорбляется этим предложением, начинает рвать, топтать эти деньги и фактически требует, чтобы полковник просил у него прощенья за то, что хотел его таким образом облагодетельствовать, то есть усомнился в его благородстве.

То есть общая мысль в том, что высокие нравственные побуждения людей нещадно эксплуатируются. И отсюда вырастает левацкая демагогия, отсюда вырастают революционные настроения; мы начинаем с Фомы Фомича, который топчет деньги полковника, а заканчиваем Шариковым и Швондером, которые приходят и требуют от тебя освободить квартиру. И в итоге такой совершенно бестолковый персонаж, как Шариков, будет командовать профессором Преображенским.

И эта трансформация, эта метаморфоза, которую описал Достоевский и которая практически во всех его произведениях так или иначе присутствует, очень важна для нашего времени. Он поставил диагноз, но болезнь после этого только дальше развилась, приняв уродливые формы. И в нашей стране, и — теперь мы это видим ярко — в других странах, особенно на Западе, где постоянно ведется борьба за права какой-то группы в обществе только на том основании, что она имеет чего-то меньше, чем другие. Борьба за права негров, права женщин, права различных сексуальных меньшинств, права религиозных меньшинств, таких меньшинств, сяких меньшинств. Например, Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования гендерного разрыва в доходах мужчин и женщин, то есть того факта, что женщина в среднем получает меньше мужчин. Уже не обсуждается, почему она получает в среднем меньше мужчины. Может быть, она на менее оплачиваемых работах работает, может, меньше работает, — это не обсуждается. Просто немедленно делается вывод о том, что имеет место дискриминация женщин. И Достоевский как раз бичует эту тенденцию к инфантилизму.

Если говорить о Солженицыне, то он развивает Достоевского в том смысле, что они оба диагностируют те болезни, которые при Достоевском только начинали развиваться, а впоследствии расцвели пышным цветом и угробили нашу страну, ввергнув ее в самый ужасный период нашей тысячелетней истории. И все равно урока в полной мере не усвоили ни в нашей стране, судя по возрождению просоветского мышления, ни на Западе с его левацкой повесткой.

В наше время Солженицына стало принято больше ругать, якобы он что-то там переврал, и относиться к нему снисходительно как к мастеру литературы. В последние годы это стало чуть ли не трендом, и на фоне этой антисолженицынской пропаганды я еще больше его полюбил и оценил. Отдельный разговор — почему, с чем это связано.

Во-первых, Солженицын, на мой взгляд, уже последние полвека чуть ли не самый актуальный писатель. Именно актуальный в смысле крайней важности постижения современной жизни, причем не только в нашей стране. Мы как-то перестали вспоминать и учитывать то, что мы значительную часть прошлого века прожили в тоталитарном режиме, который принес нашей стране и нашему народу столько бед, сколько не принесло вообще ничто за всю нашу историю. И Солженицын все причины этого осмыслил, как никто другой. И в наше время это стало по-новому актуально из-за странного возрождения симпатий к советскому периоду, к советским правителям, и как раз на этом фоне идет волна ненависти к Солженицыну. Но если прочитать внимательно то, что пишет Солженицын, очень многие вопросы в плане баталий между белыми и красными снимаются сами собой. Это один момент.

Второй момент состоит в том, что левацкая повестка, популярная сегодня на Западе, — это, по сути дела, такая западная версия советской власти, которая, к их беде, у них сейчас устанавливается. И Солженицын — прекрасное идейное лекарство против этого левацкого популизма. Он все аспекты этой болезни, ее симптомы, ее причины разобрал, как никакой другой мыслитель или писатель. Мне сразу приходит на ум пример из «Красного колеса». Чаще всего цитируют его «Архипелаг ГУЛАГ» или «Ивана Денисовича». Куда менее известна его эпопея «Красное колесо», в частности первая часть — «Август Четырнадцатого», где есть такой характерный эпизод. Речь идет еще о Российской империи, которая только-только вступила в Первую мировую войну. И там появляется один эпизодический персонаж, которого автор называет рыцарем империи. Это офицер, который готов биться за царя и за Отечество, рисковать жизнью и т.п. И в то же время он, человек, который готов не за страх, а за совесть служить своему Отечеству, одинок совершенно. И он не один такой, таких людей достаточно много. Люди, которые во время войны занимались откровенно подрывной деятельностью, оказываются на коне, они популярны, и власть даже перед ними в той или иной степени заискивает. А здесь храбрый воин, человек умный, образованный, благородный, и, казалось бы, таких людей власть должна только поддерживать, и этой поддержки нет. Это к вопросу о том, почему рухнула Российская империя.

Если смотреть на примере этого маленького эпизода, империя рухнула по той причине, что с людьми, которые откровенно занимались подрывом государства, причем во время войны, никакой борьбы, по сути дела, не велось, и, более того, в информационном плане, медийном, как мы бы сейчас сказали, эти люди пользовались популярностью. Они были кумирами молодежи, интеллигенции, даже аристократии, которая больше всего от них впоследствии пострадала. Тогда быть в тренде значило симпатизировать этим разрушительным тенденциям. А люди, которые созидали, которые на самом деле состояли из одних достоинств, такие, как этот «рыцарь империи», были никому не нужны, даже власти. И результат такого небрежения вскорости последовал. Это один из мелких примеров, первое, что приходит в голову.

Другой пронзительный пример, по крайней мере для меня, — «В круге первом». Там герой, коммунист, марксист, разговаривает со своим другом, который настроен антикоммунистически. Оба заперты в шарашке, месте, где заключенные занимаются интеллектуальным трудом. У них обоих уже большой опыт нахождения в местах заключения, и при этом этот марксист считает, что люди, которые сидят, по большей части осуждены правильно. Ему его друг говорит, что все эти люди — это и есть твоя страна. Мне очень запомнилось само выражение — «это и есть твоя страна». И там очень ярко показывается, что этот марксист, перевидавший много разных людей в тюрьмах, не понимает, что они-то и есть народ. Он рассуждает в терминах борьбы за какие-то права и за какой-то народ и не понимает, что народ, все его слои и классы, — здесь, в местах заключения; и сам он попал сюда в результате этой борьбы за «народ». Вся эта популистская риторика, все эти лозунги, что революция принесет освобождение, по прошествии непродолжительного времени привели к тому, что Россия стала как раз «тюрьмой народов», причем не для каких-то там народов, а именно для своего коренного народа.

Академическая книга

Здесь нужно сделать оговорку: когда мы говорим о крупных научных произведениях, мы обычно имеем в виду монографии, книги. Но я экономист по специальности, а в экономике, по крайней мере (возможно, еще в каких-то науках тоже), так сложилось, что реально прорывные работы — это чаще всего статьи, а не книги, а книги — это, как правило, обзор литературы.

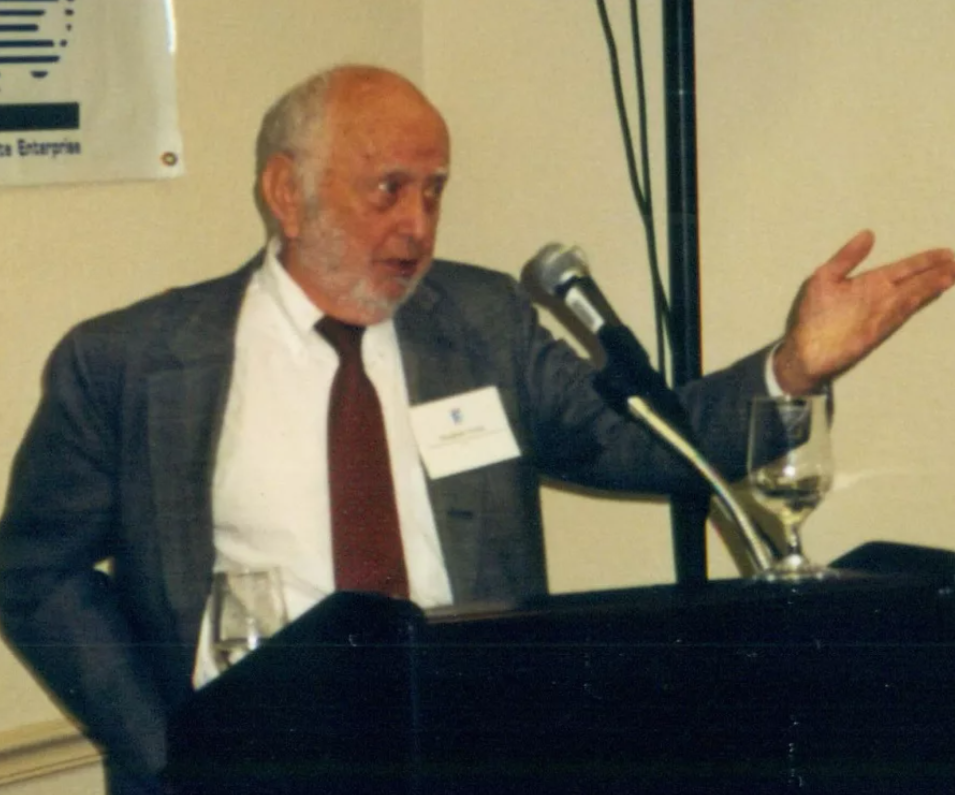

Но я все-таки назову одну монографию. Она тоже принадлежит перу нобелевского лауреата. Эта работа не самая прорывная в его биографии, но лично на меня она повлияла сильно. Это монография Дугласа Норта «Структура изменения в экономической истории» 1981 года. Насколько я знаю, этой книги даже нет в переводе на русский язык. Вообще, его книги переводились, но не эта. Что мне дала эта книга? В ней я увидел, что экономическая теория — это не просто наука о хозяйстве, как мы это обычно себе представляем. Экономическая теория — это ключ к пониманию общества, истории. С помощью экономической теории вообще можно анализировать практически все что угодно, любой аспект жизни общества. Когда я внимательно прочитал эту книгу, причем даже не один раз, я стал смотреть на государство, на культуру, на то, как происходят конфликты, и целый ряд тому подобных вещей именно в перспективе экономической теории.

Приведу пример. Существует вопрос о причинах неолитической революции, то есть перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Обычно это объясняется таким образом. Этот переход произошел, потому что производящее хозяйство обеспечивает более высокую производительность труда. Но такое объяснение не учитывает двух фактов. Во-первых, часто присваивающее хозяйство в действительности сопряжено с более высоким благосостоянием, и выражается это в том, что люди в примитивных обществах, работая меньше, потребляют при этом больше. Они лучше питаются и могут зачастую жить даже лучше, чем, условно говоря, какой-нибудь крестьянин в Древнем Египте или рабочий в Англии времен промышленного переворота, — не факт, что эти общества однозначно более производительны, по крайней мере с точки зрения обеспечения потребностей членов коллектива. Это один момент. А во-вторых, возникает вопрос. Если производящее хозяйство обеспечивает более высокую производительность, то почему переход к нему произошел именно в тот момент времени, почему не раньше, почему не позже? И Норт, на мой взгляд, дал гениальное объяснение, которое не просто отвечает на этот вопрос, оно является очень важным частным случаем, показывающим, как вообще работают экономические законы. А объясняет он это в связке с другим понятием — трагедией общей собственности. Когда ты потребляешь ресурсы, находящиеся в общей собственности, они потребляются непроизводительно. Происходит перерасход ресурсов. Ни у кого нет стимула беречь ресурсы в режиме собирательства, и ресурсы слишком быстро расходуются. Они бы могли расходоваться иначе в режиме прав собственности, но в рамках присваивающего хозяйства права собственности, по сути, просто отсутствуют. Именно то, как расходуются ресурсы, а не то, как ты эти ресурсы для потребления добываешь, и является важнейшим фактором. Короче говоря, ключевой вопрос не в том, что и как ты производишь, а в том, как организовано общество.