- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Кадзуо Исигуро и Патти Смит, Карло Гинзбург и Лев Кассиль

Художественное произведение

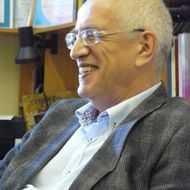

профессор департамента государственного администрирования Санкт-Петербургской школы социальных наук

Я бы хотел рассказать о книге Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (2005). Исигуро, на мой взгляд, лучший современный писатель, который пишет на английском языке. Он — японец, который вырос и живет в Соединенном Королевстве. У него каждая новая книга — бестселлер, и они все совершенно разные и о разном. В этой книге рассказывается о центрах выращивания людей для донорства и процессе изъятия их органов. В таких центрах проводятся три стадии изъятия органов без предварительного информирования людей об этом. Однако в некоторых центрах доноров воспитывают как обычных людей: предоставляют им возможность получить образование, дают заниматься творчеством и спортом. Им говорят о великом подвиге, который их ждет, но они могут избежать этой судьбы, если найдут любовь и создадут семью. В итоге выясняется, что все это лишь легенда. И остается впечатление, что в этом тексте — модель общества, наверное не только современного. Это стало неожиданным знакомством с высококачественной прозой, которая создает смысловую картину изрядной части современного социума. Все сводится к мысли Михаила Зощенко о том, что жизнь устроена проще, обиднее и не для интеллигентов.

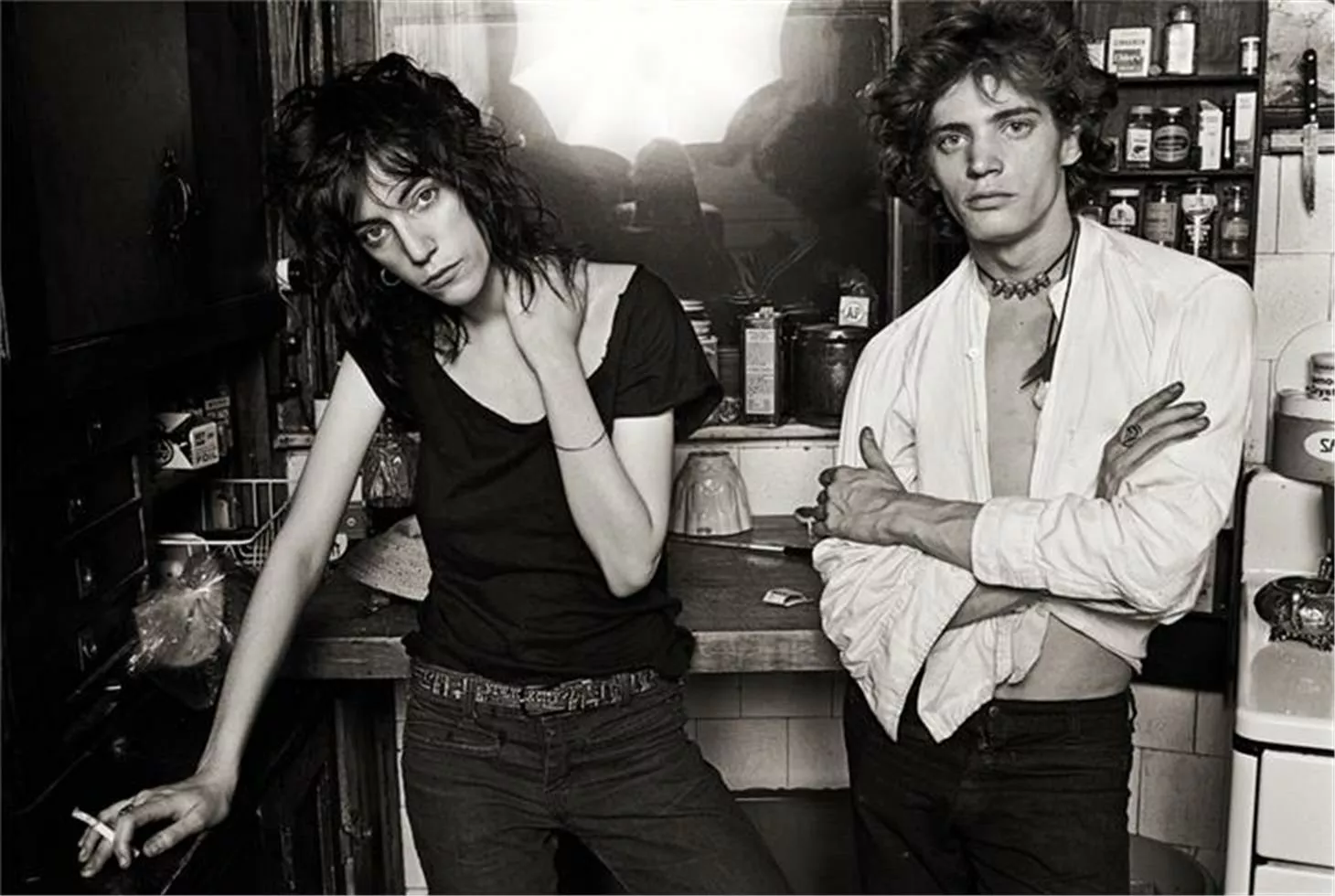

старший преподаватель департамента филологии Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств

Как у любого филолога, у меня есть множество любимых книг — и поэтому нет ни одной. Я люблю русскую прозу XIX века, поэзию модернизма и современный автофикшен. Однако это скорее фоновая любовь. По-настоящему любимых книг у меня мало, и они лишь косвенно связаны с моей профессией. В первую очередь отмечу сборники эссе Патти Смит “M Train” (2015) и “Year of Monkey” (2019). Сухой, лаконичный стиль Патти Смит представляется мне совершенным: это искренняя проза без самолюбования; ассоциативность без бессвязности; красота без красивости. Свободный сюжет Смит сложно течет сквозь всю культуру, она переплетает самые разные темы, пишет одновременно о себе — и обо всех. До сих пор, если я чувствую перегруженность информацией, некоторую потерю себя, я обращаюсь к эссе Патти Смит. Вообще она больше известна как музыкант, поэт, «крестная мать панк-рока», и я с детства любила именно ее музыку, а чуть позже открыла для себя и ее прозу.

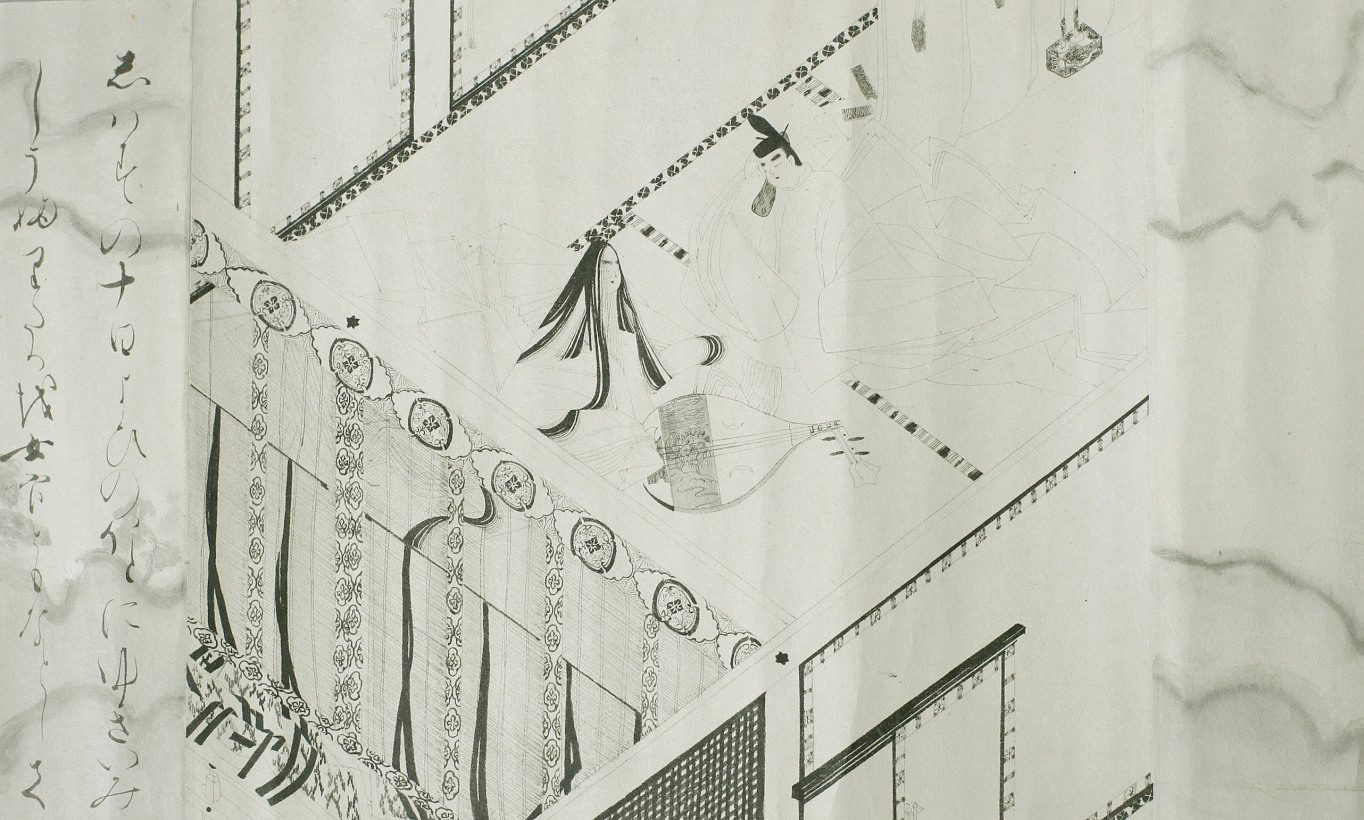

Другая моя любимая книга — «Записки у изголовья» (ок. 986–1000 гг.) средневековой японской писательницы Сэй-Сёнагон в чудесном переводе Веры Марковой. Это краткие заметки придворной дамы, жившей в X веке, обо всем: о смене погоды, об одеждах, о путешествиях, об обычаях при дворе. Изысканная лаконичная проза, скупая на слова и богатая на нюансы и полутона — как и японская поэзия. С «Записками у изголовья» я познакомилась лет в 15, и с тех пор эта книга постоянно меня сопровождает: даже если у меня нет копии под рукой, несколько фраз из нее всегда есть в моей голове.

Я бы рекомендовала читать эти книги тем, кто не любит жанровую литературу и готов к свободному полету мысли. Это очень ценное качество — уметь не ограничивать себя, легко совмещать разные пласты знания и культуры, находить в каждом из них что-то свое. И это очень хорошая литература, прекрасно переведенная на русский язык.

Что касается кинематографа, то я люблю авторское кино, особенно фильмы Педро Альмодовара. Мне близка испанская культура своей красотой, витальностью и печалью, и об этом самый чувственный и грустный фильм Альмодовара «Возвращение» (“Volver”, 2006). Альмодовар описывает мир, который строят и созидают женщины. Героини Альмодовара живут, работают, растят детей, решают многие проблемы силой своей любви, такой искренней, что она способна преодолевать смерть. «Возвращение» рассказывает о силе женских связей и о том уютном пространстве, которое создает семья. И конечно, это большой каталог испанской культуры — яркой, порой китчевой, но очень искренней. Это визуально красивый фильм, наполненный теплыми чувствами, отличное кино на вечер для просмотра с самыми близкими.

доцент департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента

Конечно, восприятие произведений искусства и литературы меняется со временем, зависит не только от возраста читателя, но и от его жизненной ситуации, настроения. Интерпретация сюжета, поведение героев, язык, которым написана книга, — акценты в восприятии выстраиваются по-разному. Помню, что в старших классах и в студенчестве мы много читали, мне было интересно, каким языком написана книга, тогда появилось много переводной литературы, я была в восторге от магии книг Милорада Павича, да и вообще представителей модернизма и постмодернизма, в том числе российских писателей конца века. Вообще, вспоминаю, что по учебе мы ходили в городские библиотеки, потому что это доступ не только к книгам, но и к электронным базам, журналам, он только появился тогда. Меня просто восхищают здания Публичной библиотеки им. Маяковского, особенно отдел редких книг и иностранной литературы. Когда читаешь великолепные издания в интерьерах особняка графини Н.Ф. Карловой, это такой волшебный ритуал. Сейчас, кстати, в библиотеки города можно попасть и отдельно на экскурсии, очень рекомендую.

Академическое произведение

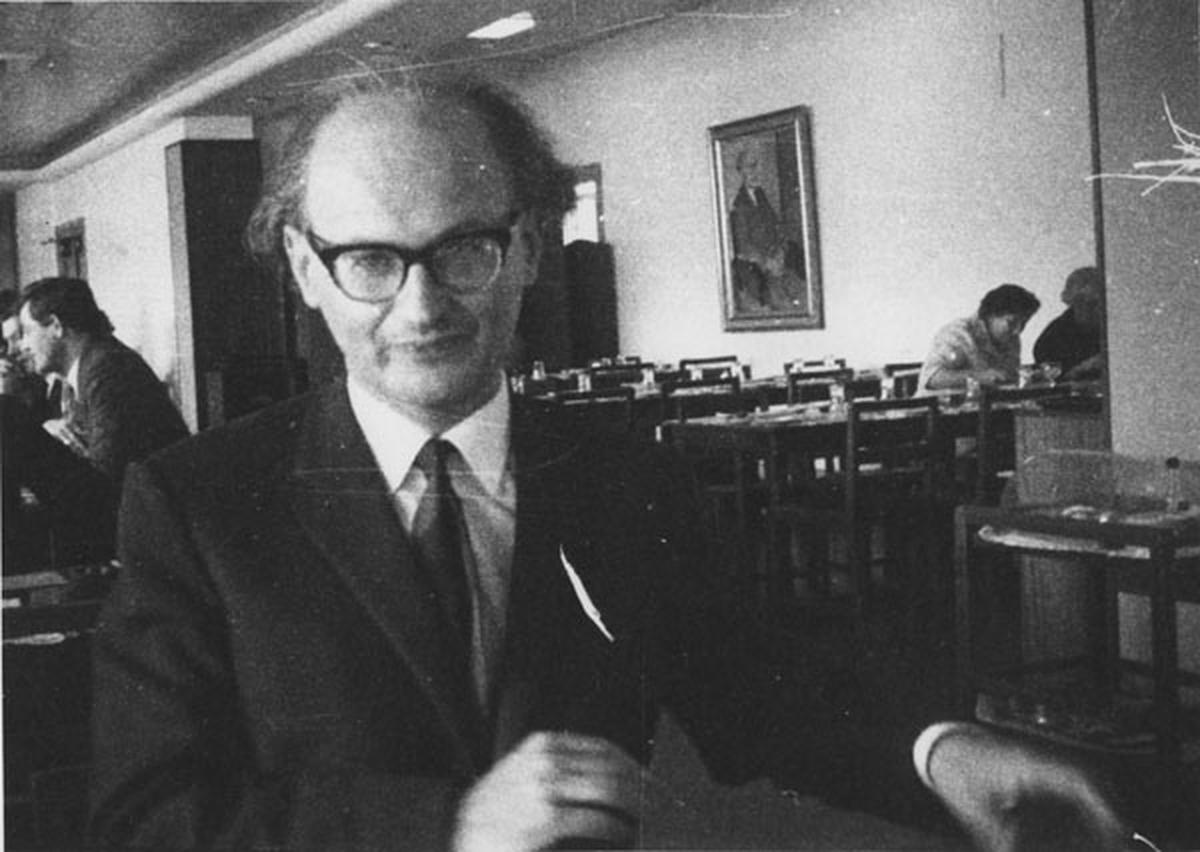

Григорий Тульчинский

Мой интерес к философии и гуманитаристике возник после окончания холодильного техникума, когда я прочитал книгу Владимира Днепрова «Черты романа XX века» (1965). Днепров, настоящая фамилия которого Резник, имел богатую и разностороннюю жизнь. Его книга о европейской культуре XX века была интересна тем, что в ней упоминалась важная, ключевая для понимания современности 1960-х литература, прежде всего Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Томас Манн и его «Доктор Фаустус» (1947), а также не переведенные тогда еще работы философов Франкфуртской школы. Получилась гремучая смесь философии и культуры XX века. По сути, это литературоведческое произведение, которое похоже на то, как писал о литературе Михаил Бахтин, будучи философом и метафизиком. Я познакомился с работой Днепрова, когда оканчивал техникум и участвовал в театральной труппе, ставившей произведения Евгения Шварца. После знакомства с работами Днепрова я погрузился в мир философии и культуры XX века, и в итоге я передумал поступать в холодильный институт…

Когда я поступал на философский, у нас была вступительная беседа. Меня спрашивали, что меня интересует. Я отвечал, что меня интересуют философские вопросы естествознания, в частности происхождение нефти — органическое или неорганическое. Если бы мне тогда сказали, что я буду специализироваться на логике и заниматься проблемами смысла и апофатического мировоззрения, я бы очень удивился — мне такое в голову не приходило.

Позже я защитил кандидатскую диссертацию по логике и докторскую по философии. В этом плане я очень обязан Юрию Михайловичу Лотману и его трудам по знаковым системам. На меня оказали влияние его идеи о том, что знаком может быть любой элемент культуры. Не только язык, все является знаком. Таким образом, семиотика применима к любой социальной культурной практике. Эти идеи я разделяю до сих пор, поэтому Юрию Михайловичу я очень признателен. Это был один из немногих отечественных гуманитариев, который признавался за рубежом и при жизни входил в редколлегии ряда авторитетных журналов.

Также я благодарен Виктору Шкловскому, все работы которого я прочитал в свое время, Яакко Хинтикке, который был принципиально неправ, но открыл мне окно в англоязычную литературу по логической семантике. Через него я познакомился с работами Крипке, Каплана и других ученых.

Потом, окончив философский факультет, я быстро осознал, насколько сложно прокормить семью с двумя детьми, занимаясь философией, и пришел на только что созданную кафедру управления и экономики в Институте культуры. В этот период я бы отметил влияние на себя книги Игоря Ансоффа «Стратегическое управление», которая представила мне изящную картину менеджмента и маркетинга.

Также очень помогла книга Сэма Блэка о паблик рилейшнз, в которой подчеркивалось, что PR — это не реклама, поднимались вопросы ответственности в социальной коммуникации. PR, с его точки зрения, зависят от степени зрелости общества: в незрелом обществе, в период первоначального накопления, PR сводятся к односторонней манипуляции. В таком формате можно выиграть на короткой дистанции, но на длинной дистанции манипулятор всегда проигрывает, потому что рано или поздно разоблаченная манипуляция бьет по манипулятору. Это понимание помогло мне осмыслить многое в истории Советского Союза.

Постепенно, по мере созревания общества, важно стремиться к симметричной коммуникации, к тому, чтобы нас понимали правильно. Ключевое слово — «правильно». Постепенно, рано или поздно, но PR приходят к взаимной ответственности в социальном партнерстве. Это то, о чем говорил Милтон Фридман. Бизнес не может быть безответственным. Если он будет безответственным по отношению к потребителю, то потребитель уйдет от него, и без него бизнеса не будет. Если он будет безответственным по отношению к инвестору, то без инвестиций бизнес не выживет. Если он будет безответственным по отношению к власти, без уважения к ней бизнес долго не продержится. Если он будет безответственным по отношению к своим сотрудникам, они от него уйдут. Бизнес — это дело по самой своей природе творческое и социально ответственное.

Александра Пахомова

Как любой ученый, я несу на себе следы разных научных теорий. Образцом для меня много лет являются исследования Карло Гинзбурга, особенно книга «Загадка Пьеро» (1981). Эта книга, посвященная живописи итальянского художника Пьеро делла Франческа, — пример и того, как культурологическое исследование может быть превращено в настоящий детектив, и того, как исследователю важно на время избавиться от своих практик и установок, попытаться встать на место изучаемых людей и взглянуть на мир их глазами. Последнее я считаю вообще самым важным умением для любого антрополога и филолога: культура очень многое предзадает, и мы вращаемся в пространстве, которое зачастую очерчено не нами. Я искренне уверена, что исследователь-филолог, -антрополог или -культуролог почти не отличается от детектива: он вынужден разгадывать загадки прошлого, находить потерянные связи и устанавливать истину. Мне кажется, настоящий филологический научный текст должен очерчивать материал и проблему, давать необходимые пояснения, раскрывать пару загадок — и указывать на новые, чтобы новым поколениям детективов было чем заняться.

Из работ, оказавших на меня большое влияние, упомяну книгу Светланы Адоньевой «Прагматика фольклора» (2004). Это глубокое и самобытное исследование, в котором фольклор Русского Севера рассматривается не как совокупность текстов, а как особые стратегии поведения. Так преодолевается текстоцентризм фольклористики, и традиционная культура предстает богатой, глубокой и древней. Кроме того, Адоньева отвечает в своей книге на вопрос, зачем фольклор нужен всем его носителям, в том числе и нам. Фокус внимания перемещается с вопроса «что исполняется?» на вопрос «зачем исполняется?», а фольклорный текст вплетается во множество разных контекстов. И оказывается, что при помощи фольклора мы существуем в обществе; в фольклоре уже содержатся многие доступные стратегии поведения и жизненные сценарии. Именно «Прагматика фольклора» научила меня видеть за деревьями лес, понимать важность контекста и почаще задавать вопрос «зачем?».

А вот моя школа взгляда, умения смотреть на материал и задавать к нему вопросы — это исследования Полины Барсковой. Ее работы про блокаду, например книгу «Живые картины» (2014), сложно назвать научными в полной мере: это наука поэта, язык в которой не менее важен, чем выводы. Барскова и пишет трудно, и смотрит трудно, потому что пытается заставить себя взглянуть на то, от чего многие отворачиваются, чего избегают. Блокада — это пространство молчания; чтобы писать о ней, надо преодолеть это молчание, найти факты, документы, свидетельства, услышать живого человека. Барскова описывает все это, ломая язык, заставляя его говорить так, как он раньше этого не делал, вскрывая новые значения и нереализованные возможности. Я считаю, это по-настоящему научный подход для гуманитарных наук современности: вынудить себя смотреть, не избегать неприятных и шокирующих тем, не бояться отсутствия данных и документов, искать новый способ говорения.

Марина Матецкая

Могу здесь выделить несколько книг. На последнем курсе моего обучения в СПбГУ (специалитет экономического факультета) у нас была открытая лекция профессора из Европы про новое научное направление — экономику культуры. Абсолютно новый термин для конца 1990-х годов — arts economy. Он рассказывал про исследования Дэвида Тросби (David Throsby), Руфь Тауз (Ruth Towse), Ричарда Кейвса (Richard Caves), про тренды развития отрасли в целом и изменения поведения посетителей в будущем относительно культурных благ. В начале 2000-х годов это направление активно развивалось, книги указанных авторов были изданы и многие переведены на русский язык, был создан журнал Journal of Cultural Economics. Наверное, вот эта первая лекция, а далее знакомство с целым направлением вдохновили меня продолжить исследования по этой теме в аспирантуре. Моей темой стали вопросы институциональных преобразований в сфере культуры, как в целом сфера культуры стала адаптироваться к рыночным условиям, какая специфика существует в этой отрасли. Сегодня мы видим, как активно развиваются культурные и креативные индустрии, мне очень интересно быть в процессе развития отраслей и организаций, проводить исследования и работать с коллегами. И второй книгой, значимой как раз для подготовки диссертации, могу назвать книгу Имре Лакатоса «Избранные произведения по философии и методологии науки» (2008), а также другие работы автора. Я помню, что на семинарах и обсуждениях в аспирантуре было очень интересно и непросто разбираться с вопросами построения программ исследований, инструментами доказательств и опровержений. Возвращаюсь нередко и сейчас к этим книгам.

Произведения, полезные в преподавании

Григорий Тульчинский

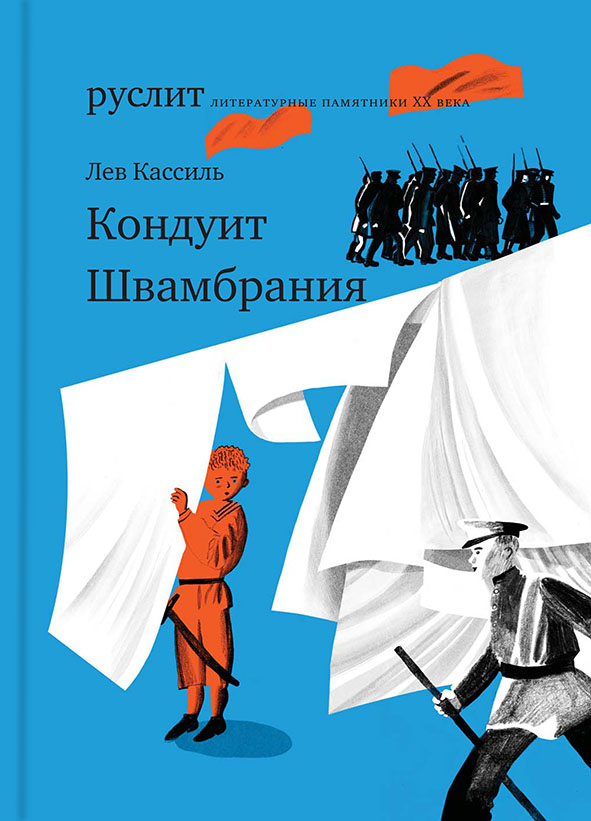

Для меня все люди делятся на две группы: те, кто читал «Кондуит и Швамбрания» (1935) Льва Кассиля, и те, кто не читал. Прочитав эту книгу, я еще в школе понял, что преподавание не должно быть насильственным и что нельзя научить человека чему-то против его воли — человек учится сам. Преподаватели могут лишь помочь или помешать этому.

На своих занятиях я предоставляю студентам для изучения и анализа разный материал. Дальнейшее обучение зависит от их собственного интереса: они должны самостоятельно заинтересовываться и, если им интересно заниматься этим дальше, тогда обращаться к преподавателю.

Кроме этого, со второго года моей работы преподавателем я перестал использовать практику экзаменов. Давно использую только накопительную систему оценивания по мере выполнения практических заданий, работы на семинарах, активности в совместных обсуждениях. А я помогаю им в этом по мере своих возможностей. Моя цель — сделать процесс обучения для студентов полезным, не более, но и не менее.

Александра Пахомова

Это не книга, а небольшая статья, точнее — доклад. В 1921 году на заседании Кембриджской ассоциации классиков ученый и поэт Альфред Хаусмен прочел доклад «О приложении разума к текстологии». В 2000 году этот доклад замечательно перевел В.В. Зельченко. В этой небольшой статье проговариваются важные вещи (Хаусмен писал о текстологии, но его выводы почти универсальны): наука всецело подчинена рассудку и здравому смыслу. Это очень простое и одновременно почти невыполнимое требование: мы, ученые, любим окутывать наш материал завесой тайны и вершить священнодействие. Другой мой любимый, как сейчас говорят, «тейк» из этой статьи: «Если пес вздумает ловить блох по законам математики, опираясь на статистические данные об их ареале и численности поголовья, то никогда не поймает ни одной или разве случайно. Блоха требует индивидуального подхода; точно так же и любая проблема, встающая перед текстологом, должна трактоваться как единственная в своем роде». Этому я и стараюсь учить студентов: почаще прибегать к здравому смыслу, верить в теории, но в меру, помнить, что каждый случай индивидуален и каждый кейс требует особого подхода. А какого? Тут на помощь приходит здравый смысл…