- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Расскажут ли тяжелые кварки, зачем создана наша Вселенная?

Научная Россия

профессор департамента электронной инженерии, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории физики элементарных частиц

— Расскажите о том, как и почему вы избрали физику?

— В школе меня больше интересовала математика. В старших классах я учился в матшколе, а по ее окончании размышлял, куда поступить: на мехмат МГУ или в Физтех. Но все же выбрал физику и Физтех, в первую очередь благодаря замечательному молодому учителю физики, который увлекательно и интересно вел уроки. Хотя порой он явно к ним не готовился и нес откровенную чушь, мы получали огромное удовольствие.

Меня всегда занимали фундаментальные вопросы. Не прикладные, как использовать знания на пользу человечеству, а то, как устроен мир. В Физтехе я с самого начала оказался в группе, специализирующейся на физике элементарных частиц. Это раздел физики о первоосновах мироздания, мельчайших объектах, из которых состоит мир, и о том, как эти мельчайшие объекты друг с другом взаимодействуют. И, видимо, в ответе на вопрос, как устроен мир, зашита и более глубокая информация: зачем и почему он был создан (правда, ответа пока нет). По окончании Физтеха я начал работать в Институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ; с 2011 года — в составе НИЦ «Курчатовский институт»). Хотя наша советская экспериментальная наука в те годы находилась в плачевном состоянии, мне повезло: с 1990-го, еще обучаясь в Физтехе, я попал в международный проект. Сначала это был эксперимент АРГУС в научном центре ДЭЗИ (Гамбург, Германия), который без преувеличения был на переднем крае мировой науки. Это удивительное ощущение, что ты можешь первым открыть что-то новое. Затем мне довелось пару лет поработать в эксперименте L3 в ЦЕРН. Когда же после защиты кандидатской я начал размышлять, чем заняться самостоятельно, то остановился на том же направлении — физике тяжелых кварков.

— Как подбирался коллектив Международной лаборатории физики элементарных частиц?

— Коллектив лаборатории сформировался задолго до того, как мы все оказались в Вышке. После защиты диссертации я долго искал, куда податься. Были крупные эксперименты в ЦЕРН, ДЭЗИ, Фермилаб. Они масштабны, престижны, хорошо отлажены, но в них ты становишься винтиком, одним из тысяч, в большой машине, где люди годами работают вместе в одном проекте и при этом не знают друг друга. Мне это не нравилось. В конце 90-х годов готовились к запуску два новых эксперимента, так называемые B-фабрики — электрон-позитронные коллайдеры высокой светимости, настроенные на массовое производство (отсюда слово «фабрика» в названии) B-мезонов, содержащих самый тяжелый кварк, который еще способен образовывать мезоны. По меркам современных мегапроектов эксперименты на B-фабриках проводились относительно небольшим коллективом ученых, менее 200 человек. Один проект реализовывался в США, другой в Японии. Эти эксперименты планировали изучать именно то, что было мне интересно, и я решил вступить в один из них. Выбор пал на японский проект в том числе потому, что Япония привлекала восточной экзотикой. Ну а если быть до конца честным, еще и потому, что американцы за вступление просили деньги, которых тогда в институте просто не было (это нормальная практика — запрашивать взнос от институтов-участников, поскольку при проведении эксперимента возникают траты на электричество и расходные материалы, а получить средства можно только сбрасываясь). Когда я отправлялся в Японию в 1998 году, меня все отговаривали: говорили, что надо вступать в американский эксперимент, потому что японцы никогда ничего не добивались в этой области экспериментальной физики — с какой стати они сейчас построят что-нибудь дельное? Но мне очень хотелось в Японию, и я поехал туда сначала по приглашению на пару недель просто поговорить. Это было за год до запуска эксперимента, и было еще непонятно, заработает он или нет. Мне очень понравилась Япония, и я предложил японским коллегам: давайте мы вступим в ваш проект. Японцы ответили: будем рады, организуйте группу и приходите. Я позвал несколько человек (надо заметить, что те, кто ко мне тогда присоединился, ровно так же рисковали, что эксперимент провалится и несколько лет недолгой научной жизни мы потратим впустую), и так образовалась наша группа, с которой мы начали работать в Японии.

Интересно, что у всех моих российских коллег Япония вызывала очень сильные чувства: у кого-то положительные, у кого-то отрицательные, но всегда сильные. Можно понять тех, кого все японское раздражало: едят рис, а не картошку, в магазине не понимаешь, купил ты соль или сахар, шампунь или средство для удаления волос, а еще левостороннее движение, лето со стопроцентной влажностью при температуре +40 и кабинки туалетов, напоминающие по количеству управляющих кнопок кабину космического корабля, с риском, что тебя обдаст душем из унитаза, если ты нажмешь не ту кнопку, что, естественно, часто и происходило, поскольку под кнопками нарисованы страшные непонятные иероглифы (по счастью, катапульты там не предусмотрены). Те, кто не смог с этим смириться, из проекта ушли, а те, кто в Японию влюбился, работают с нами до сих пор.

— Чем занимается ваша группа в японском проекте?

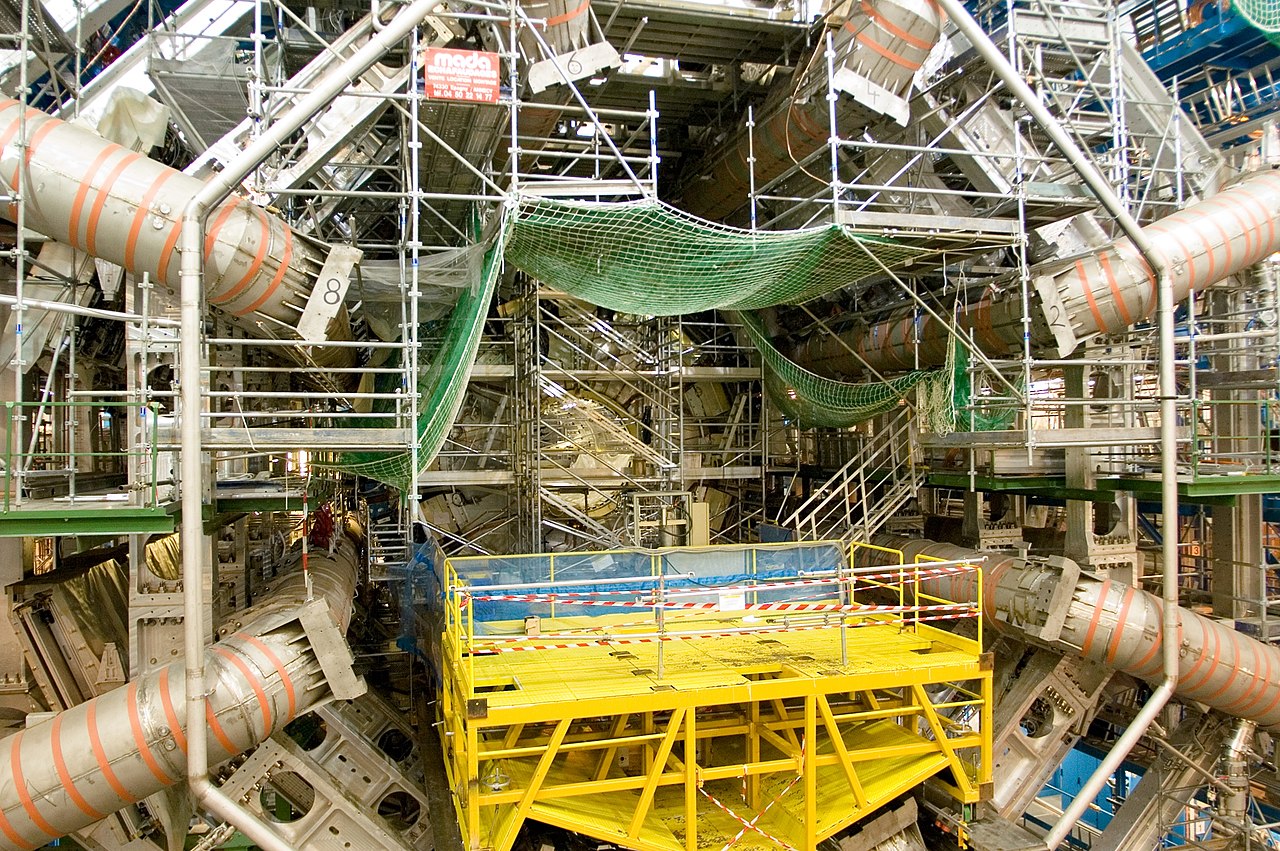

— В чем заключается работа в такого рода проектах? Ускоритель сталкивает частицы: протон с протоном (так происходит на Большом адронном коллайдере (БАК) в ЦЕРН) или электрон с позитроном (в нашем японском эксперименте). Точку столкновения окружает огромный (6–15 метров в высоту) детектор, к нему подведена электроника, которая с огромной частотой пишет в компьютер, как детектор реагирует на столкновения в ускорителе. Иногда этих столкновений миллиарды в секунду, как в экспериментах на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН, а в нашем случае — поменьше, тысячи событий в секунду. Это огромный объем данных, если учесть, что в детекторе десятки тысяч чувствительных элементов, информацию с каждого из которых надо записать. При каждом соударении в детекторе что-то происходит, что-то, возможно, интересное, возможно, не очень интересное, а возможно, событие просто оказалось пустое. Довольно умные, а еще очень шустрые электронные блоки, называемые триггером, умеют быстро определять и отбрасывать совсем неинтересные события (мы просто не умеем записывать такой объем данных с такой скоростью, так что без триггера не обойтись). Для того чтобы разобраться в оставшемся — в том, что записалось и потенциально может представлять интерес, — нужен анализ данных, и здесь без ученого не обойтись. Даже искусственный интеллект, хотя и может помочь, да и реально помогает, до конца разобраться не сможет. Для поиска каких-то интересных событий, которых может быть десять, может быть сто, а может быть лишь одно — иногда и по одному уникальному событию находили что-то абсолютно новое, — надо перебрать те несколько десятков миллиардов событий, которые мы записали за десять лет работы, и понять, какие сразу выкинуть, а какие оставить, и с ними уже работать более детально. Этим поиском чего-то определенного и интересного занимаются ученые, и мы в частности. Как правило, в таких экспериментах разнообразных задач очень много, их может быть сотни. Скажем, каждый эксперимент на БАК в ЦЕРН публикует более ста статей в год по разным направлениям. Это значит, что есть сотня задач, для решения которых группа в 5–10–20 человек или даже ученый-одиночка ищет какие-то конкретные интересные события и интерпретирует их.

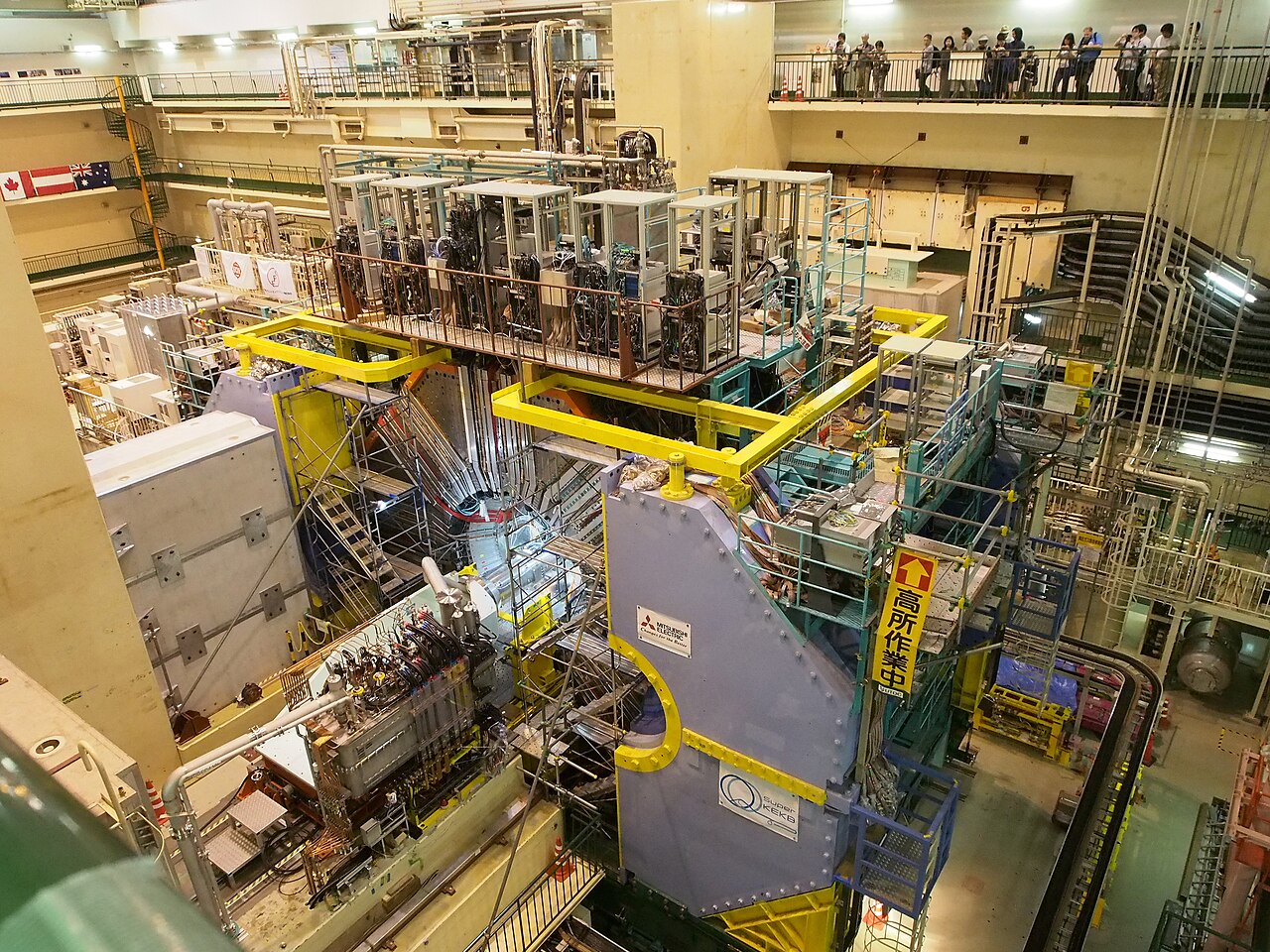

Работа в Японии строилась вокруг ускорителя и детектора, названного Belle, — его, вопреки ожиданиям скептиков, успешно запустили в 1999 году. Вообще принято, что новая группа входит в коллаборацию с каким-то вкладом в так называемое «железо», то есть в элементы детектора — электронику или сенсорную часть. Мы вступали, когда все уже было сделано, и не успели поучаствовать в строительстве. Нас взяли, поскольку знали про успехи группы нашего института в немецком эксперименте. Мы вкладывались в другую часть работы — в написание программ и анализ данных. Эта работа длилась чуть более десяти счастливых лет, за которые наша группа разрослась примерно до десяти человек и сделала много открытий, а потом этот эксперимент закончился.

Вскоре на смену эксперименту Belle на том же месте с использованием части предыдущего детектора и ускорителя был запущен новый — Belle II. Для этого на четыре-пять лет набор данных остановили. Что, собственно, хотели сделать? Модернизировать эксперимент и собирать еще больше интересных событий в единицу времени, чтобы точнее измерять параметры тяжелых кварков и на более чувствительном уровне искать новые частицы и явления. Изначально планировали увеличить поток событий в сто раз, но поняли, что пока технологически не готовы, и запланировали более скромное увеличение — лишь в сорок раз. Заново перестроили ускоритель, это стоит сотни миллионов долларов. Поменяли все магниты, ускорительную оптику и частично обновили детектор. Вот здесь наша группа уже активно поучаствовала в модернизации. У нас была идея, как можно создать новый детектор (старый бы просто не справился с увеличенным потоком частиц) системы сбора информации про мюоны и так называемые странные нейтральные долгоживущие мезоны (KL-мезоны). Это частицы, которые пролетают довольно далеко, они слабо взаимодействуют с веществом детектора, увидеть их можно только благодаря тому, что они застревают в толстом слое железа ярма сверхпроводящего магнита. Это железо прослоено чувствительными элементами, в которых мюоны и KL-мезоны оставляют следы. Мы предложили использовать в качестве чувствительных элементов сцинтилляционные детекторы, которые при прохождении заряженных частиц дают вспышку света, а свет детектировать кремниевыми фотоумножителями — чувствительными детекторами фотонов, изобретенными в России в начале 90-х годов, компактными и дешевыми, ставшими за последние десятилетия очень популярными во всех мировых экспериментах. Изобрели кремниевые фотоумножители наши соотечественники из МИФИ, ЦПТА и ОИЯИ, однако наладить их массовое производство в России так и не удалось. В результате мы использовали японские кремниевые фотоумножители, производимые всемирно известной японской компанией, специализирующейся на производстве оптоэлектронных систем, — «Хамамацу», которая успешно научилась воспроизводить российское изобретение. А вот сцинтилляторы мы использовали российские. В России, во Владимире, налажено производство сцинтилляционных пластмасс очень высокого качества. Оказалось, что наши сцинтилляторы лучше американских. Хотя наш детектор, может, и не самый технологичный в обновленном эксперименте Belle II, но самый большой по размеру и массе, надежный, эффективный и недорогой. В общем, в 2015 году мы этот детектор сделали, затратив несколько лет на разработку и несколько лет на производство. Создан он был наполовину на российские деньги, и это наш интеллектуальный и материальный вклад в новый эксперимент Belle II, который заработал в полную силу в 2019 году, продолжается до сих пор и проработает, надеюсь, еще лет десять.

Тогда мы работали в ИТЭФ. Когда институт реорганизовался и перешел в НИЦ КИ, наша группа из ИТЭФ ушла и разошлась по разным институтам. В 2019 году Тагир Аушев инициировал создание Международной лаборатории физики элементарных частиц в ВШЭ, и вся наша группа перешла работать сюда. Сейчас она насчитывает шестерых научных сотрудников и множество студентов и аспирантов. Кто-то, защитившись, уезжает работать в другие страны; есть те, кто возвращается, накопив международный опыт; приходят новые студенты из Вышки, Физтеха, МИФИ и Новосибирского университета. Мне нравится, что группа динамична, и это отражает характер международной лаборатории.

Вышка оказалась для нас очень хорошим местом: университет заинтересован в развитии международного сотрудничества и готов под это выделять ресурсы, а мы, в свою очередь, используем накопленные за десятилетия опыт и репутацию для быстрого вывода университета на достойный мировой уровень в нашей области наук, при этом с момента прихода и до настоящего момента у нас остается полная свобода выбора направления исследований — получилась win-win-комбинация. Мы публикуем в год десятки высокорейтинговых журнальных статей, что положительно сказывается на показателях университета, выступаем от имени НИУ ВШЭ на международных конференциях, привлекаем студентов и аспирантов, которые впоследствии защищают диссертации, — это все поднимает рейтинг Вышки не только в России, но и в мире.

— Чем можно объяснить такую высокую концентрацию выдающихся физиков и математиков, какая была в Советском Союзе?

— Думаю, это связано с тем, что физика и математика являлись прибежищем от политики и идеологии. По счастью, наука и идеология максимально дистанцировались друг от друга за последние лет двести. Так было не всегда. Физика, например, была очень опасной наукой в Средние века, когда вопросами мироздания наравне с учеными занималась инквизиция, считавшая, что только она имеет прерогативу определять истинное знание. Сейчас я немного опасаюсь за биологию, потому что она вступает в конфликт с какими-то религиозными идеями, но, думаю, она сможет постоять за себя, поскольку даже самый отпетый пропагандист понимает, что лечить свои застарелые простатит и геморрой лучше все-таки не заговорами и молитвами, а с помощью достижений науки; а от физики, химии, математики, к счастью, давно отстали. И это прекрасно! По крайней мере, нам не указывают, как заниматься наукой, те, кто измышляет идеологические парадигмы. Поэтому естественные науки, математика очень привлекательны для тех, кто хочет жить самостоятельно, не по указке.

— Но ведь одного желания где-то интеллектуально спрятаться недостаточно, чтобы стать великим физиком или математиком?

— Да, нужна школа, и России замечательная школа досталась еще с XIX века. За последние сто лет наша область физики была представлена такими великими учеными, как Петр Лебедев, Дмитрий Скобельцын, Сергей Вавилов, Лев Ландау, Виталий Гинзбург, Герш Будкер, Андрей Сахаров, Лев Окунь, Валерий Рубаков. А школа, как только она запускается, начинает сама себя поддерживать. Хотя бывает, что школы умирают. Скажем, грузинская школа физики в советские годы была очень хороша, но в 1990-е годы президент Грузии Звиад Гамсахурдия заявил, что стране, занимающейся земледелием, фундаментальная наука не нужна. И они все растеряли, и сейчас из Грузии, действительно славившейся своими учеными, молодежь просто уезжает. В России пока такого перелома не случилось. Наша школа сохраняется, она передается из поколения в поколение. У нас хорошие учебники, хорошие педагогические программы, хорошие университеты, такие как Московский университет, Физтех или Новосибирский университет, которые привлекают талантливую молодежь. Все это нарабатывалось годами. Сейчас Вышка подтянулась, она очень динамично развивается и заведомо вносит какую-то свежую струю в образование и университетскую науку, и именно этим она нам и нравится. Видно, что у нее есть собственный дух, сформировавшийся в начале девяностых, и он очень позитивно влияет на возможность работать в науке.

Сегодня вся наука международная, и это единственный способ ее делать. Даже США — казалось бы, очень богатая страна с всемирно известными научными школами, — когда пытались работать в одиночку в 1970–1980-е годы, всегда отставали. Возьмите ЦЕРН — результат объединения десятков стран Европы с паритетным участием. Америка и по бюджету, и по количеству научных центров, вероятно, не уступает странам Европы вместе взятым, но по тем проектам, где Штаты пытались конкурировать с ЦЕРН, они всегда проигрывали. В обнаружении нейтральных токов ЦЕРН был чуть раньше США. В открытии W- и Z-бозонов американцы отстали лет на пять от ЦЕРН, сделавшего это в начале 1980-х годов. США так и не построили адронный суперколлайдер (хотя пытались и даже прорыли половину туннеля), а ЦЕРН это сделал. Практически всегда, когда какая-то страна пытается работать в одиночку, она проигрывает конкуренцию. Видимо, для успеха нужен конгломерат различных национальных школ, дающий возможность на все вопросы смотреть под разными углами.

В этом смысле наша японская коллаборация хороша тем, что в ней сотрудничают более двадцати стран со всех континентов: Япония, Китай, США, Россия, Украина, фактически вся Европа, Австралия, Вьетнам, Корея. Наш российский вклад в эксперимент существенный.

Поскольку Belle II уже активно набирает данные, мы начали думать о новом направлении исследований. Сейчас приобрел актуальность новый проект, похожий на японский, с меньшей энергией, но зато с бо́льшим количеством взаимодействий, который либо у нас в России, либо в Китае обязательно должен быть реализован. Так называемая «Супер чарм-тау фабрика» очень востребована, поскольку там ожидается много интересной физики, недостижимой на других установках. Хотя пока параллельно разрабатываются оба проекта, китайский и российский, какой из них будет принят, не так важно, потому что и в детекторной, и в ускорительной части Россия обязательно должна участвовать, ведь наши умения, наработки, технологии просто необходимы для их реализации. Мы, вышкинская лаборатория, задействованы в составлении физической программы, в подготовке идей по новым детекторам. И в той и в другой коллаборации мы присутствуем, и, если хотя бы один из этих двух проектов будет реализован, мы в лице Вышки будем участвовать.

— Что сейчас происходит интересного в физике элементарных частиц?

— Самое интересное — то, что в ней уже шестьдесят лет ничего существенного не происходит, просто накапливается неудовлетворенность существующей теорией: с одной стороны, в ней находят все больше нелогичностей и несостыковок, а с другой, она прекрасно описывает все эксперименты и успешно используется для описания эволюции Вселенной, начиная с долей секунды после Большого взрыва. То, что старая теория перестала нас удовлетворять, но пока взамен ничего нового не придумали, означает, что впереди нас ждут очень увлекательные времена. Самое интересное время в науке — это время кризиса, когда накапливается необъяснимое и непонятное.

Еще у древних греков возникла идея о том, что должны существовать какие-то самые мелкие кирпичики мироздания, которые нельзя ни разделить, ни, самое главное, постичь: они обозначают некоторый предел познания. Греки называли эти мельчайшие элементы атомами. Демокритовский атомизм долгое время идейно противостоял аристотелевской теории о бесконечно делимом апейроне как первооснове материи. Эти две школы так и не смогли выяснить, кто прав, и сосуществовали долгое время, пока в конце концов в XVIII веке химики не доказали существование атома как наименьшей частицы химического элемента. Потом выяснилось, что атомы сами, в свою очередь, состоят из чего-то еще, и дальше делением атома занимались уже физики. Из атома сначала выделили электрон, потом открыли, что там есть ядро, ядро состоит из протонов и нейтронов. В конце концов оказалось, что и протоны, и нейтроны состоят из чего-то более мелкого — кварков, на сегодняшний момент считающихся, как и электроны, элементарными (неделимыми) частицами. Мы не знаем, так ли это; возможно, делить можно и дальше, просто мы этого пока не умеем.

В середине 1960-х годов сформулировали так называемую Стандартную модель, которая позволила описать три типа взаимодействия элементарных частиц — электромагнитное, сильное и слабое — в рамках единого подхода. До этого теория выглядела неэлегантно: каждое взаимодействие описывалось по отдельности, совершенно разными способами, а тут произошел гигантский прорыв. Это действительно была революция в науке, когда выяснилось, что все взаимодействия можно описать на основе единого принципа. С тех пор эта теория стала общепринятой, но ее все равно пытаются опровергнуть. Точнее, найти, где она не будет работать. Потому что всегда хочется развиваться дальше, а для этого надо сломать старую теорию и найти, в каком месте она перестает правильно описывать экспериментальные данные. За шестьдесят лет пока не нашли, наоборот, каждый следующий эксперимент теорию только подтверждает. А поскольку мы знаем, что в теории есть изъяны, мы уверены в том, что теория абсолютно точно должна сломаться, более того — что сломаться она должна скоро.

Первое время Стандартная модель представлялась очень красивой и замечательной теорией. Сейчас она уже такой не кажется, в ней слишком много неестественного. Мы узнали многие ее слабые стороны, в основном с теоретической точки зрения, но и экспериментально тоже. У этой теории есть предсказательные моменты, которые должны перестать работать уже примерно на той энергии, к которой подбирается БАК в ЦЕРН. Это не значит, что там найдут что-то новое; наоборот, если за прошедшие десять лет работы БАК ничего не нашли, вряд ли за будущие десять лет что-то появится. Но я не могу это категорично утверждать. Все-таки шансы найти что-то неожиданное на БАК остаются. Повторюсь: мы точно знаем, что эта теория сломается, что мы на пороге, за которым Стандартная модель перестанет работать. У нее есть некоторый запас прочности, но мы уже близки к тем значениям энергии, где она должна сломаться. Мы не знаем этих значений с точностью до фактора 2, но по порядку величины знаем. И сейчас просто ждем, когда обнаружатся проявления Новой физики.Мы понимаем, как эта Новая физика должна проявиться: в эксперименте должно обнаружиться что-то противоречащее ожиданиям теории, то есть теория уверенно предсказывает одно значение чего-то, а в эксперименте измеряется другое, или же обнаруживается что-то непредсказанное — новая частица или новый эффект. Причем эксперимент, претендующий на открытие Новой физики, необязательно должен быть очень продвинутым по энергии. Большой адронный коллайдер в ЦЕРН позволил сделать большой скачок по энергии в сравнении с предшественниками, увеличив энергию почти на порядок, но пока в ЦЕРН ничего не нашли. А БАК стоил 6 миллиардов долларов, это очень недешевый проект, и длина ускорителя там почти 30 километров. Однако двигаться дальше в сторону увеличения энергии пока можно: строительство более крупных ускорителей с еще большей энергией столкновений ограничено только стоимостью, а не техническими преградами. В мире есть проекты более мощного ускорителя, просто это дорого и не гарантирует результата.

Второе направление, куда можно двигаться, — увеличивать точность экспериментов при низких энергиях, причем иногда при самых низких. Понимаете, электрон знает ВСЕ законы физики, ему деваться некуда — он должен их исполнять, а чтобы исполнять, надо знать. Поэтому, по большому счету, один электрон может рассказать все законы физики, если его хорошо допросить. Но, оказывается, еще лучше, чем электроны, для этой цели использовать мюоны. Это более тяжелый собрат электрона, он из следующего поколения. Живет мюон относительно долго: если его сильно разогнать, может пролететь десятки и сотни метров. А раз он тяжелый, то лучше чувствует физику при высоких энергиях (и электрон, и мюон одинаково «знают» физику, но мюоны ближе по энергии к неведомым нам энергиям и легче делятся с нами этими знаниями). Один из способов «поговорить» с мюоном о физике — спросить у него, чему равен его магнитный момент. Это можно сделать, засунув мюон в магнитное поле и посмотрев, как он там себя будет вести. Точный результат можно получить, спрашивая не один мюон, а миллионы, миллиарды и даже больше, потому что мюоны быстро умирают, успевая сообщить лишь малую часть ответа. А вот если спросить много мюонов, то по их сбивчивым ответам можно восстановить интересующее нас значение. Сейчас магнитный момент мюона измерен с точностью до 11 знаков после запятой. Это фантастическая точность! Теоретически магнитный момент можно посчитать примерно с такой же точностью на компьютере. И в сравнении эксперимента и расчета сегодня есть некоторое указание на расхождение со Стандартной моделью. Правда, поскольку и считаем, и измеряем мы с какими-то погрешностями, то еще до конца непонятно, то ли есть расхождение, то ли нет. Но, во-первых, можно приложить усилия для более точного измерения — резервы еще есть, а во-вторых, использовать для вопросов другие частицы.

Мы планируем эксперименты, которые, замечу, гораздо дешевле ЦЕРН. В частности, наш японский проект раз в пятьдесят дешевле. При этом, как ни странно, в каких-то местах он чувствует физику на энергиях даже больших, чем может добиться церновский ускоритель. Потому что мюон, или электрон, или еще более тяжелые частицы — B-мезоны, которые мы изучаем, действительно знают про то, что творится в мире при энергиях в сто, в тысячу раз больших, чем их масса. Они должны это знать, чтобы подчиняться законам природы. И мы их спрашиваем о том, что они знают. Тут важно правильно поставить вопрос и правильно проинтерпретировать ответ. В этом смысле наша наука довольно увлекательна. Мы играем в такую игру с природой, похожую на школьную забаву «данетки» (разгадать ситуацию с нулевыми начальными знаниями) или на игру в «Быки и коровы»: мы задаем вопросы, на которые гарантированно получаем правильные ответы. То есть природа никогда не обманывает (она просто не умеет этого делать). Иногда мы сами обманываемся, когда неправильно интерпретируем какие-то результаты экспериментов. Но ответ в этой игре фундаментален: как, зачем, почему создан наш мир. Поэтому, собственно, наша игра стоит свеч (тех миллиардов долларов, которые тратятся на эксперименты).

— Какое практическое значение имеют настоящие исследования?

— По большому счету, люди, занимающиеся фундаментальной наукой, не очень интересуются вопросом, принесет ли их открытие какую-нибудь пользу (или вред). Так было всегда. Вспомним Майкла Фарадея. Его в начале XIX века почему-то очень заинтересовало, как магнитное поле взаимодействует с электрическим. Он крутил магнитики и проводки с током, взрослый человек вроде, а занимался какими-то детскими забавами. Но благодаря обнаруженному им закону электромагнитной индукции через десять лет создали генераторы электричества, а спустя полстолетия построили первую электростанцию. Не было бы у нас электричества без забав Фарадея. Или, например, Джеймс Максвелл — человек, который вообще не открыл новых законов природы, а лишь попытался переформулировать на математическом языке известные до него законы электромагнетизма. Уравнения Максвелла просто записывают формулами все то, что было и так известно, — тот же закон Фарадея. А когда Максвелл посмотрел на получившуюся у него систему уравнений, он в этой системе увидел новое решение, соответствующее электромагнитным волнам, о которых до него никто не догадывался. Прошло двадцать лет, и электромагнитные волны экспериментально открыл Генрих Герц, и еще через десять лет появилось радио. То есть законы, открываемые фундаментальными науками, гарантированно приносят пользу потом. Иногда проходит десять лет, иногда двадцать, иногда пятьдесят, но всякий найденный закон природы находит свое практическое применение. Приведу еще пример. Казалось бы, о чем эта наука — квантовая механика, открытая в начале XX века? О том, как законы природы работают внутри атома. А что нам за дело до законов микромира, если мы живем в макромире и неспособны увидеть, услышать, потрогать эти атомы (нам нужна чувствительность наших органов чувств в миллион раз лучше, чтобы атомы осязать)? Но вот только без квантовой механики не было бы транзистора (а значит, никаких компьютеров), не было бы лазера и всего того, что с ним связано, от точечной сварки и микроопераций до считывания штрихкодов и лазерной указки, — все это построено на квантовой механике.

— На чем сфокусированы исследования Международной лаборатории физики элементарных частиц?

— Мы изучаем тяжелые кварки. Тоже, казалось бы, слишком далекие от повседневной жизни объекты. Протоны и нейтроны в ядрах атомов состоят из двух первых, самых легких кварков, а тяжелые кварки к повседневной нашей жизни отношения не имеют. Иногда следующий по тяжести кварк, так называемый странный, долетает до нас в космических лучах, рождающихся в верхних слоях атмосферы. Еще более тяжелые кварки тоже изредка рождаются в космических лучах, но долететь до поверхности Земли у них шансов нет: они распадаются настолько быстро, что пролетают до распада микроны, ну, может быть, миллиметры максимум и рождаются где-то далеко от нас. Может показаться, что мы занимаемся какой-то несущественной ерундой. Но это не так.

Помимо материи есть антиматерия. Есть позитроны, которые сейчас, например, используются для позитронной томографии, поиска раковых клеток в организме. Позитрон — это античастица электрона, открытая примерно сто лет назад. И до середины прошлого века считалось, что свойства материи и антиматерии должны быть абсолютно симметричны: у позитрона заряд +1, у электрона –1, а во всем остальном они абсолютно одинаковы. Просто знак поменяли, плюс на минус, — казалось бы, какая разница? А в 1964 году выяснилось, что частицы и античастицы чуть-чуть отличаются, настолько мало, что это и заметить-то было очень сложно. Потребовались десятилетия, чтобы увидеть это отличие, и нашли-то его случайно. После открытия долго думали: а почему, а как же это получилось? Потому что изначально антиматерию на самом деле не открыли, а придумали именно как симметричную материи субстанцию. Вывел ее английский физик Поль Дирак в 1928 году, а тут 36 лет спустя выяснилось, что эта антиматерия вовсе и не симметричная. Наш соотечественник и величайший ученый Андрей Сахаров в 1960-е годы объяснил, что именно благодаря этому явлению, этому нарушению симметрии наша Вселенная и существует. Если бы симметрия не нарушилась, то частицы материи и антиматерии полностью аннигилировали бы друг с другом, и вообще ничего бы не оставалось, из чего можно было бы строить звезды и нас с вами. А в 1970-е годы японские ученые Макото Кобаяши и Тосихидэ Маскава придумали, почему может возникнуть нарушение симметрии между материей и антиматерией. Для того чтобы оно возникло, как раз и нужны тяжелые кварки, которые нигде больше особой роли не играют. То есть просто сам факт их существования приводит к нарушению симметрии между материей и антиматерией. Удивительное свойство Вселенной, что она сначала антиматерию создала симметрично (в момент Большого взрыва родилось одинаковое количество частиц и античастиц), а потом придумала хитрый способ, как эту симметрию нарушить, нарушить совсем чуть-чуть, чтобы убрать лишнюю антиматерию и оставить чуть-чуть материи для создания нас с вами. Эти тяжелые кварки напрямую не участвуют в нашей жизни, но ответственны за то, что мы с вами существуем и их изучаем.

Сейчас пришла в голову аналогия: мы на нашем ускорителе как бы занимаемся сеансами спиритизма, но вместо вызова теней Наполеона и Александра Македонского мы вызываем тяжелые кварки, активно поучаствовавшие в формировании Вселенной в первые доли секунды после Большого взрыва. Расскажут ли они нам, как и зачем создана наша Вселенная?