- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

«Немецкие студенты не спросят, за какую футбольную команду вы болеете»

О немецких и российских студентах, различиях в академических нравах немецкого и российского университетов рассказывает Вячеслав Якубенко, доцент департамента экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента.

— Как складывалась ваша академическая карьера, основные вехи?

— Собственно академическая карьера у меня началась уже после окончания магистратуры в Гёттингенском университете, потому что до этого я не думал заниматься наукой. Я хотел просто пожить в другой стране, получить новый личный опыт. Но в магистратуре оказалось интереснее учиться, и я понял, что хотел бы продолжать дальше. Вторая большая веха — аспирантура в том же Гёттингене, где я, помимо исследований, начал преподавать. После получения PhD я еще почти четыре года проработал там постдоком, а затем перешел в Вышку, сначала приглашенным преподавателем, а затем штатным.

— Если сравнивать российскую и европейскую академическую среду, чего больше — сходства или различий? И в чем основные различия сообществ экономистов в России и в Германии?

— Я бы сказал, что различий больше, чем сходства. В России сильнее крен в сторону преподавания, образовательной деятельности, тогда как в Германии больше упор на научную работу. Во всяком случае, судя по тому, как распланировано мое время. У доцента в России больше учебных часов, чем у профессора в Германии, хотя у профессоров обычно много учебных часов, но с нагрузкой российского преподавателя не сравнить. То есть там стараются больше исследовать и немножко преподавать, у нас наоборот: ты больше преподаешь и немножко исследуешь. Наверное, это главное различие.

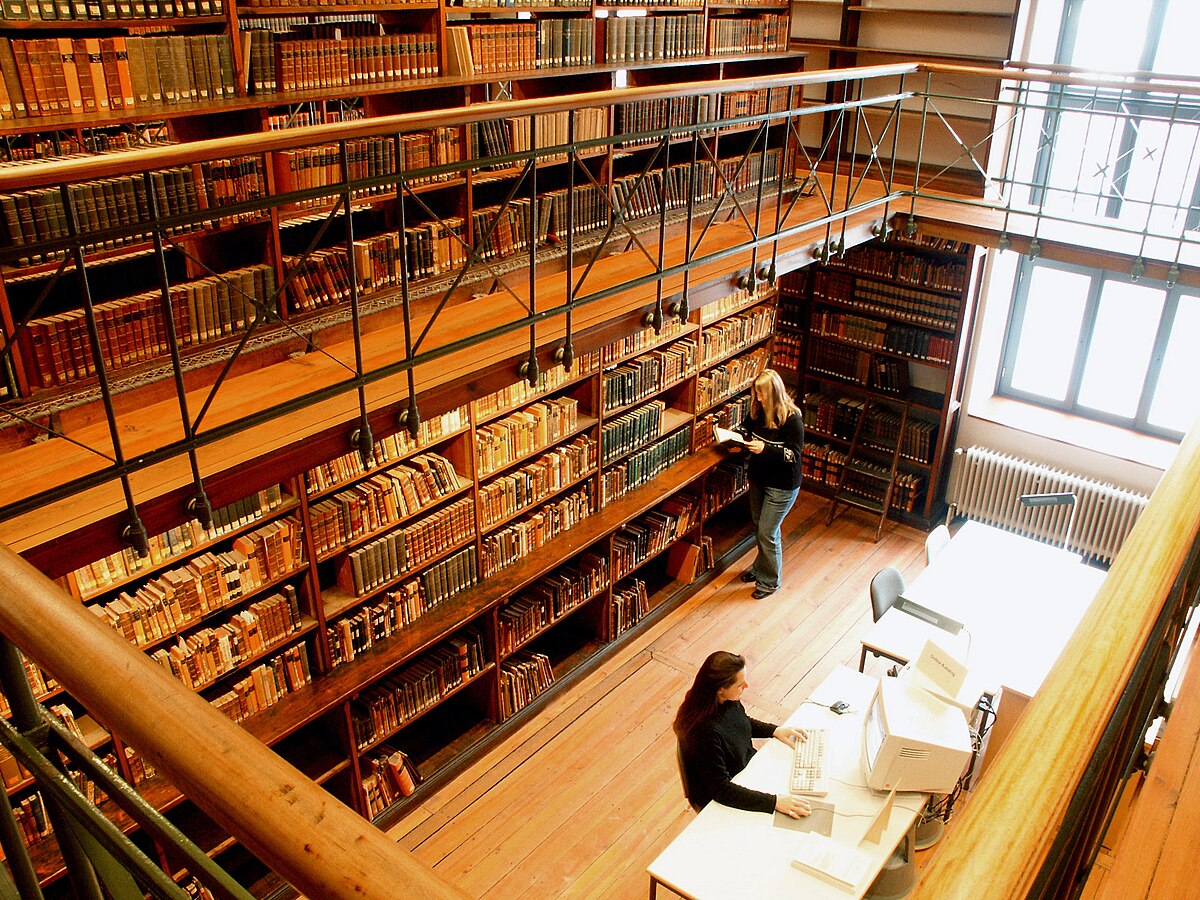

В плане академической культуры в Германии, поскольку больший упор делается на научную деятельность, чаще видишь коллег в офисе. Но, возможно, это особенность локации, не стран, а больших городов против маленьких. Преподавать мы все ездим в университет, но для занятий научной деятельностью, для размышлений о высоком мы можем выбрать — работать из дома либо поехать в офис. И, на самом деле, в офисе работать удобнее — там место рабочее, атмосфера особая, меньше отвлекающих факторов, но в Петербурге до университета долго добираться, а в Гёттингене за двадцать минут можно весь город пересечь, — почему бы не поработать в офисе. Можно сказать, что исследовательскую работу экономисты в Петербурге будут делать скорее дома, а в Гёттингене — скорее в офисе, и это большой плюс. Можно зайти к коллегам в соседний кабинет спросить квалифицированное мнение, обсудить что-то за обедом. Когда мы не находимся физически близко, это по-прежнему возможно, но сложнее; написать сообщение все равно занимает больше времени.

— Какая разница в преподавании экономики в Германии и в России?

— В образовательных программах большая разница: у немецкого студента гораздо меньше предметов. В одном семестре всего шесть, и количество предметов, которое немецкий студент должен прослушать за все время обучения в бакалавриате, меньше, чем у нас. Поэтому там специализация с более четким фокусом. Кроме того, это интереснее, потому что предметы выбраны самими студентами. Те предметы, которые ему неинтересны, человек обычно не выбирает. Есть какие-то базовые, важные курсы, которые нельзя не выбрать, но, как правило, это предметы, которые необходимы, то есть без них трудно двигаться дальше.

Разная культура взаимодействия между студентами и преподавателями. Кстати, это мне в России гораздо больше нравится, потому что там ты поставщик услуг, а здесь скорее наставник. То есть у нас это более эмоционально вовлекающая и эмоционально требовательная работа. В России я гораздо больше взаимодействую со студентами не потому, что это требуется для учебного процесса, а просто потому, что они хотят общаться, и это приятно. Наверное, это еще связано с общими социальными привычками. Немецкие студенты не станут задавать личные вопросы, я имею в виду такие личные вопросы, которые не считаются неприличными. Например, за какую футбольную команду вы болеете. Такие вопросы как бы абсолютно не нужны, но они помогают наладить атмосферу, делают ее более доверительной и более расслабленной.

И почему-то там очень сильный упор на самостоятельную работу с книгами, в библиотеке. У нас студенты чаще обращаются к преподавателю с вопросами.

— А какие отличия в организации исследований, в требованиях к публикациям?

— Если сравнивать конкретные университеты, то Вышка предъявляет четкие требования, и наши зарплаты привязаны к публикациям. Это стимул, очень большой стимул. Но в то же время из-за этого может страдать качество. Потому что у нас есть большой список журналов, из которого мы можем выбрать те издания, где будет легче опубликоваться, хуже качеством, но зато надежнее. Если меня вовремя не опубликуют, я теряю большую часть дохода, и, поскольку я знаю, что мне надо опубликоваться, и как можно скорее, я могу понижать планку. А в Германии у меня не было требований к публикациям, поэтому я мог целиться гораздо выше, не боясь неудачи. То есть там я в конечном итоге трачу больше времени на подготовку публикации, но результат может быть выше качеством.

Зато в России возобновляемые контракты. У нас доцент избирается на три года, и через три года он может снова участвовать в конкурсе. В Германии же есть лимит нахождения в статусе постдока. Там по закону человек может быть постдоком только шесть лет и по истечении этого срока не вправе работать на позиции постдока в принципе. Дальше он мог бы претендовать на позицию профессора, но у профессоров пожизненный наем, а профессорских позиций не очень много, и люди сидят на них практически до смерти. Поэтому я знаю довольно много бывших постдоков, которые не смогли получить профессуру и должны были либо уехать из страны, либо переходить на другую работу. Большинство тех, кого я знаю, уехали из Германии.

— В чем отличие экономического образования в Вышке по сравнению с другими российскими институциями?

— Я могу сопоставлять только как бывший студент другого университета и как человек, который регулярно общается со студентами Вышки. С этой точки зрения мне кажется, что в Вышке гораздо интереснее построен процесс обучения и выше качество образования, чем, например, в Санкт-Петербургском университете образца 2012 года, который я оканчивал. Но я сужу по тем курсам, которые преподаю. В Вышке очень высокое качество преподавательского состава. Здесь много людей, имеющих опыт учебы и преподавания за границей, знакомых с лучшими мировыми практиками, то есть интегрированных в международные комьюнити. Многие из моих коллег получили какое-то зарубежное образование. И когда люди мониторят новые практики и могут применять их в своей работе, это, конечно, способствует развитию.

— Экономика как чистая, неидеологизированная наука возникла в нашей стране только в 1990-е годы, и при этом выпускники наших экономфаков уже востребованы как преподаватели и исследователи по всему миру. Можно сказать, что сейчас уже нет никакого отставания? То есть тридцати лет достаточно, чтобы такой науке, как экономика, выйти на мировой уровень?

— Да, мне кажется, в любой науке так, потому что сейчас любая наука международная. Сейчас отставания уже нет просто потому, что довольно долго мы были полноправной частью мирового научного пространства. Сегодня английский стал международным академическим языком, и все люди науки пишут на одном языке. И это не проявление какой-то доминации, просто английский язык легко освоить всем. Не думаю, что китайский сможет стать таким международным языком науки, потому что он сложный, его сложно учить. А английский простой, вся научная литература публикуется на английском, она вся в открытом доступе, и ее довольно быстро можно научиться читать. Когда я уезжал из России, я как студент был хуже подготовлен, чем студенты-экономисты, которые сейчас выпускаются из Вышки. Но мне все равно хватило подготовки, чтобы освоить науку в том объеме, в котором ее дают в Германии, вернуться и преподавать ее здесь примерно в том же стиле. Сегодня я читаю в Вышке те же курсы, что читал в Гёттингене, и не вижу большой разницы ни в качестве образования, ни в качестве научных исследований моих коллег.

— Получается, что разрыв в качестве экономического образования между Гёттингеном и Вышкой меньше, чем между Вышкой и другими российскими университетами? С чем это связано?

— Во всяком случае, так было раньше. Может быть, Санкт-Петербургский университет с тех пор изменился. С другой стороны, я не видел Вышку двенадцать лет назад. Но сегодня Вышка — университет мирового уровня. Возможно, в то время, когда я учился, у российских университетов не было таких бюджетов, потому что надо понимать, что все «академики» из Европы и Америки ехали и едут в Россию на сопоставимые условия. Я не знаю, какие условия Санкт-Петербургский университет предлагал раньше и какие сейчас. Но я знаю, что Вышка активна на европейском рынке, она нанимает наравне с европейскими университетами. Санкт-Петербургский университет никогда не пытался меня нанять, когда я работал в Германии, а Вышка пыталась, и у нее получилось.

Разрыв в качестве образования Вышки и других российских университетов во многом связан с вашим вопросом, могли ли мы свою экономическую науку придумать за тридцать лет. Мне кажется, никто не может придумать свою науку за тридцать лет. И Вышка не пыталась этого сделать, а просто взяла те же учебники, которые используются в Германии, Америке, Англии, и начала по ним учить. В Вышке много англоязычных программ, и литература, которую мы даем студентам, в основном англоязычная. Часть ее переведена на русский, а часть не переведена. Научные статьи практически никакие не переводятся, просто нет такой практики — все переводить. А замкнутость на одном языке, конечно, ограничивает.

— То есть одно то, что Вышка требует от студентов знания английского, само по себе уже дает момент опережения?

— Да, конечно, потому что перевод книги может занимать несколько лет. Более того, надо еще найти такую книгу, которая заслуживает перевода, то есть еще уходит время на то, чтобы книга хорошо себя зарекомендовала. В то же время экономика — такая наука, которая вся состоит из статей. Статьи коротенькие, по 20–30 страниц, их много, они выходят часто и от разных авторов. Они гораздо информативнее, гораздо полезнее книг, если мы хотим идти в ногу со временем. Есть учебники, которые собирают в себя что-то уже устоявшееся и общепризнанное, какие-то базовые, фундаментальные вещи, которые нужны студентам для общего понимания основ дисциплины. Это важно, но это вчерашний день, и даже студентам нужно читать статьи, чтобы знать, что происходит сегодня.

— А у студентов Вышки есть задача публиковаться в англоязычных журналах? И на каком этапе обучения это становится возможным в плане компетенции?

— Я считаю, что многие, не все и не большинство, но многие дипломные работы наших бакалавров могут претендовать на публикацию в хорошем международном издании. Часто студентам это просто не нужно, потому что это большой труд. Даже не столько написать статью, сколько опубликовать, правильно ее продать, — это надо уметь, этому надо посвятить много времени. Поэтому чаще всего студенты этим не занимаются. Но по качеству, по уровню компетенции, мне кажется, они могли бы претендовать спокойно.

— То есть экономическое образование Вышки конкурентоспособно уже на уровне бакалавриата?

— Да, и как раз на уровне бакалавриата оно наиболее конкурентоспособное, потому что как раз студентам бакалавриата дают выверенную базу, очень похожую на ту, какую дают в лучших мировых университетах. Тогда как студенты магистратуры очень различаются по своему уровню, потому что не всем из них повезло с самого начала учиться в Вышке, и это чувствуется. Поэтому у студента 4-го курса бакалавриата, как правило, умений и знаний гораздо больше, чем у некоторых магистрантов и чем у студента магистратуры в среднем. Так что с образованием у бакалавров Вышки все хорошо.