- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Об авторах, «которых любил и почему-то потом перестал любить»

Владислав Кириченко, старший преподаватель департамента иностранных языков Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств, рассказывает о любимых художественных и академических книгах, а также бонусом дает увлекательный комментарий к «Бойцовскому клубу» и «В ожидании Годо».

Художественная книга

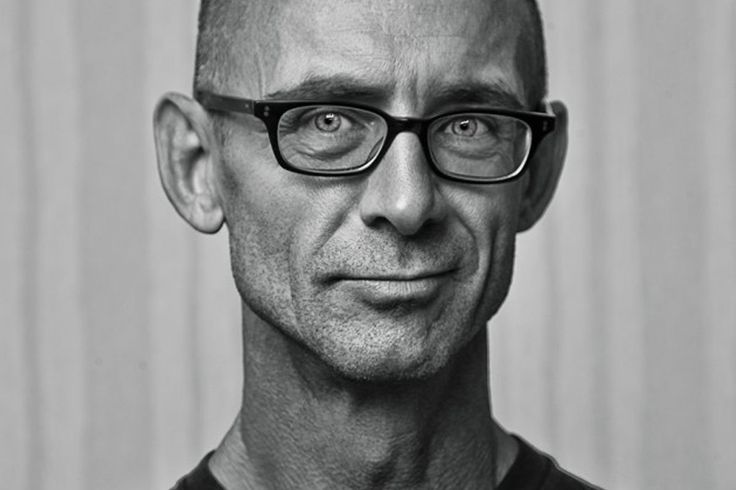

— Тут возможны две стратегии: рассказывать либо об авторах, которых я исследовал, либо об авторах, которых я просто любил и почему-то потом перестал любить или как-то иначе поменял свое отношение к ним. Во всяком случае, я воспринимаю этот вопрос как вопрос про книгу, которая как будто менялась вместе со мной. И тут мне одним из первых приходит на ум Чак Паланик (род. в 1962 г.). Думаю, фигура известная для людей, родившихся хотя бы в девяностые. Хотя это периферийный автор, на самом деле. Но это тот автор, имя которого всплывает при упоминании слов типа «контркультура». Сейчас это понятие уже не так часто возникает, а раньше существовала даже книжная серия про контркультуру, и не одна, а несколько разных. И в них издавали и битников, и рядом с ними Паланика. Потом Паланик стал таким отдельным идолом, одним из самых обсуждаемых авторов 2000-х и абсолютно точно культовым автором своего поколения. Но в какой-то момент, начиная с 2010-х годов, он очень сильно, что называется, сдал назад. Резко произошел спад его рецепции в книжной торговле. А литературоведы к нему всегда немножко пренебрежительно относились, примерно так же, как сейчас относятся к позднему Пелевину. Считается, что он в какой-то момент стал повторяться и сделался подростковым автором.

Но для меня чтение Паланика было важным процессом, повлиявшим на мое личное становление. Таких авторов было несколько: Скарлетт Томас (род. в 1972 г.), Брет Истон Эллис (род. в 1964 г.) и др., но Паланик был настоящей звездой. У Паланика я читал все. Причем в оригинале. Это первый автор, которого я начал читать в оригинале. Одно время я с ним даже переписывался, когда это было еще доступно.

Началась его популярность, как сам Паланик много раз говорил, случайно. Есть даже знаменитый анекдот про то, как он продал свой первый роман «Бойцовский клуб» (1996), про который я, собственно, и буду говорить. Дело в том, что Паланик продал свой роман полностью, не сохранив за собой авторской лицензии. Видимо, это было серьезной ошибкой, потому что в дальнейшем роман много раз переделывали. В частности, экранизация Финчера не совпадает с текстом романа. Собственно, экранизация сделана никому не известным сценаристом. Сам Паланик на тот момент был не то чтобы известным автором, выпустившим только сборник рассказов Invisible Monsters, «Невидимки» по-русски. По факту «Бойцовский клуб» — первый его роман, первая проба пера, и немного неудачная в том плане, что он не следил за судьбой своего текста. Его роман существует в разных странах мира в разных версиях. Например, китайская версия, как говорят (сам я не читал), в большей степени соответствует концовке фильма. А оригинальная концовка романа не такая, как в фильме.

О чем на самом деле «Бойцовский клуб»? «Бойцовский клуб», как часто бывает в творчестве Паланика, это история пограничного человека. Человека, который находится на какой-то очень особенной стадии взаимоотношений с собственным телом, с собственной ментальностью, и мы точно не можем его назвать обычным. Мы не можем назвать обычным Бастера Кейси, который коллекционирует козявки у себя на стене. Мы не можем назвать обычной Шейлу из «Снаффа», потому что она постоянно фиксируется на том, как она потеет, когда перемещается в латексе. Мы не можем сказать, что главная героиня «Дневника», художница, — обычный человек, потому что ей для художественного творчества важен, например, церемониал испражнения; при этом она абсолютно гениально может нарисовать законченный круг. И похожая история в «Бойцовском клубе». Любой человек, который видел фильм, на самом деле, знает всю историю, кроме концовки. Есть главный герой, которого мы даже не знаем поначалу, как зовут. В определенный момент он знакомится в самолете с человеком по имени Тайлер Дёрден. Есть еще несколько персонажей, но эти два героя, в общем-то, делают весь текст. И речь главным образом идет про то, что мы живем в достаточно сложном обществе, которое загоняет нас во множество социальных рамок, не позволяющих нам быть теми, кто мы есть. И для того, чтобы стать теми, кто мы есть, то есть освободиться, нам нужно определенным образом сломать эти социальные нормы, не меняя общество напрямую, а начав с себя. И в книге действительно происходит много таких ситуаций, где человек сталкивается с самим собой. То есть это такой протестный проект, поиск свободы. В каком-то смысле эта книга вполне может быть прочитана в левой топике. И у Финчера, например, финальный проект заключается в том, что герои уничтожают банковскую систему, потому что деньги — это зло, это один из элементов закрепощения личности, есть и другие. Например, одна из знаменитых фраз Тайлера Дёрдена, сказанная им еще в обличии персонажа, которого в фильме играет Брэд Питт, звучит так: «Уничтожь все красивое». В общем, роман действительно многослоен, и разные люди найдут там для себя разные вещи. Но в целом история заканчивается тем, что в какой-то момент главный герой осознает, что он и есть Тайлер Дёрден. И это такой сложный момент, потому что до этого мы видели двух актантов, двух каких-то деятелей, двух персонажей, которые были почти антиподами: Тайлер Дёрден все время учил главного героя походить на него, а оказывается, он и есть этот другой. И это какая-то особая форма раздвоения личности, или расщепления сознания (я не специалист в этой терминологии), которая позволяет этому безымянному герою стать собой настоящим, тем, кем он хотел бы быть, кем-то значимым, тем, кто поведет за собой отчаявшихся людей, пострадавших от той самой социальной повседневности.

Фильм в этом смысле немного обманчивый. Он говорит о том, что нужно свернуть горы, стать чем-то большим. При этом в конце и на протяжении фильма происходят террористические акты. С того момента, как только впервые появляется концепция бойцовского клуба, куда будут звать людей, которые в чем-то ущемлены, у которых какие-то внутренние проблемы: они не справляются с алкоголем или у них сложности с сексуальной жизнью и т.д. Два главных героя организуют бойцовский клуб, и в итоге все заканчивается тем, что Тайлер Дёрден побеждает в себе своего двойника, который на протяжении сюжета все больше берет над ним власть. Побеждает он совершенно нетривиальным образом. В фильме он стреляет себе в голову, и таким образом, видимо через ранение какой-то области мозга, что-то меняется, и двойник исчезает. В книге это несколько иначе происходит, точнее, у этого другие последствия.

Есть еще одна важная сюжетная линия — это любовная история, которая разворачивается параллельно. И именно она, вообще говоря, позволяет читателю понять, что с главным героем что-то не в порядке. Потому что персонаж, которого зовут Марла Сингер, постоянно говорит главному герою о том, чего тот не делал, и мы видим, что есть то, чего герой не помнит, и что проходит очень много времени, прежде чем до него доходит, что в действительности произошло. Собственно, она и приведет его к осознанию, к обретению этой его проблемной идентичности, того состояния внутренней разрушенности и недовольства социальным, которое в разных проявлениях описывал Паланик.

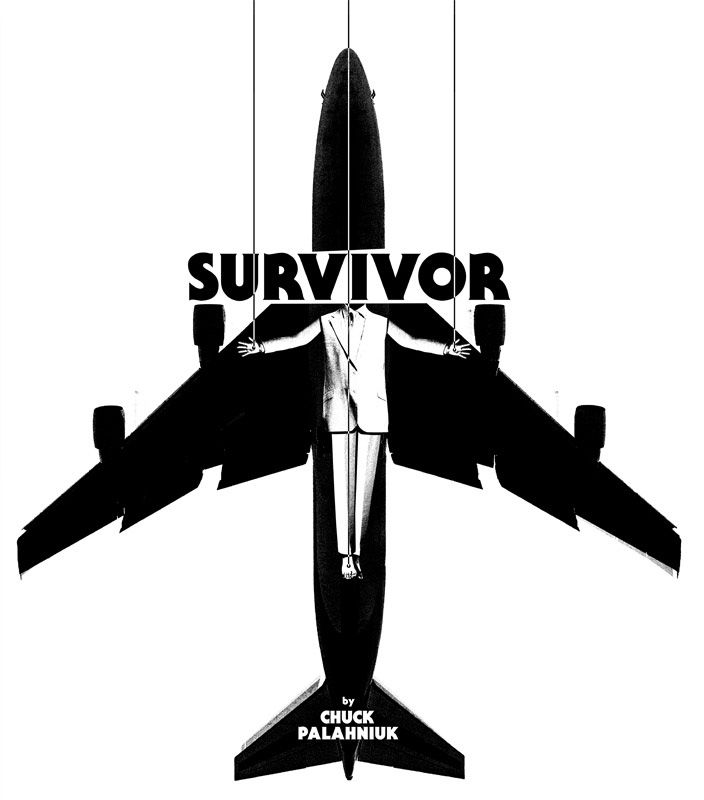

«Бойцовский клуб» заложил важную основу в творчестве Паланика. Он как бы задал определенную тематику, которая показалась всем интересной. Любопытно, что впоследствии Паланик напишет роман, который будет похож на «Бойцовский клуб», но при этом без концепции бойцовского клуба. Это роман Survivor (1999), «Уцелевший», — любопытный роман, построенный на интересной страничной инверсии: он начинается примерно на 300-й странице и разворачивается в обратную сторону. И повествование ведется про религиозную ячейку, которая задумала один теракт. Роман вышел в 1999 году, и его уже тогда решили экранизировать, потому что посчитали, что Паланик уловил сценарную логику, которая требуется Голливуду; и в какой-то степени так оно и есть. Но там речь идет про теракт с помощью самолета, и, как вы понимаете, пока фильм снимали, произошло то, что произошло в 2001 году. Соответственно, «Уцелевший» не попал в кино, и еще долгое время после этого Паланика не экранизировали.

Вообще, 2001 год сломал огромное количество произведений мировой значимости. Тогда появилось много текстов, которые смоделировали похожие ситуации с башнями-близнецами, некоторые ближе к реальности, некоторые дальше. Самый знакомый всем пример — это Томас Клэнси с его циклом про агента ЦРУ Джека Райaнa. Он буквально предсказал теракт 11 сентября, у него есть очень подробное описание того, что произошло в действительности, в романе «Долг чести» (1994).

Но вернусь к «Бойцовскому клубу». Два момента мне кажутся важными. Во-первых, в России появились бойцовские клубы, которые были вдохновлены романом Чака Паланика и фильмом Дэвида Финчера. Самые обычные люди с улицы, которые не имели никакого отношения к художественному производству, работавшие водителями и т.п., смотрели фильм по семь раз и на полном серьезе вдохновлялись какими-то вещами. И я знал многих таких людей, хотя был сильно младше их. В свое время я даже оказался очевидцем одного из таких бойцовских клубов, который был устроен в съемном помещении, не совсем законно по очевидным причинам. Это явление просуществовало недолго, давно уже исчезло и в действительности выглядело несколько странно, совсем не похоже на то, что у Паланика.

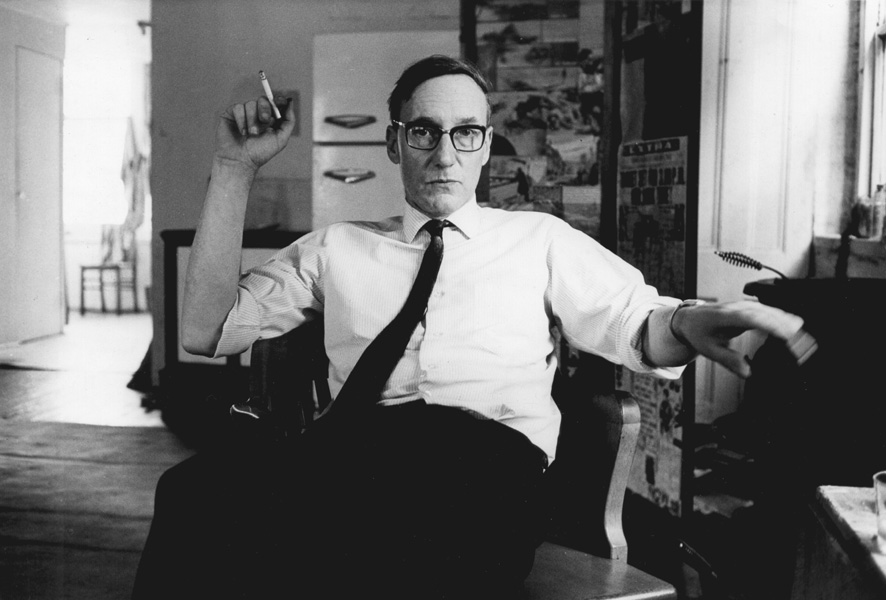

А мое личное увлечение Палаником связано с тем, что, в отличие от более сложных авторов, тех же битников, того же У. Берроуза например, который реально сложен, у которого порой очень запутанный текст, — Паланик в меня попадал. Поскольку я изначально, будучи еще подростком, планировал становиться филологом-американистом, вдохновлялся лекциями Андрея Аствацатурова, неудивительно, что американская литература попадала в мои интересы. Но даже среди американских авторов Паланик был для меня суперавтором, которого я любил читать и перечитывать.

Любопытно, насколько разительно с возрастом изменилось мое восприятие этого автора. Когда я стал намного взрослее, уже окончил бакалавриат, я понял, что Паланик — совершенно ужасный писатель. Это автор, в котором нет ничего интересного, кроме сюжета. Он всегда пытался заигрывать с формой. И если взять любой его роман, мы с вами абсолютно точно найдем в нем что-то интересное с точки зрения того, как он устроен. Однако со временем то ли сам Паланик начал терять стиль, то ли прочтение более поздних, не лучших его книг типа «Проклятых» или «Скажи все» стало довлеть над восприятием его произведений раннего и среднего периодов и оставлять какой-то неприятный осадок.

С другой стороны, время показало, что я помню точечно какие-то моменты из его книг, которые заключают в себе выжимку всей истории. И эти моменты как будто бы важнее, чем вся книга, которая чаще всего либо ничем особенным не заканчивалась, либо заканчивалась каким-то размытым высказыванием. И это не про модернистскую недосказанность, не про открытый текст — нет. Просто самому Паланику на самом деле нечего сказать, помимо самой истории. И в этом мне видится какое-то расхождение с тем, что Паланик, уже став профессиональным писателем, всю жизнь работал как журналист-расследователь, поменял много работ, собирая материал для своих романов, работал в хосписах и т.п. И вот он это все делал, это все писал, а ради чего — в итоге непонятно. Легко себя поймать на этом чувстве, просто задав себе вопрос: а о чем на самом деле любой из его романов? О чем его «Дневник», кроме того, что это интересная история про сложную художницу? Что с этим делать, куда с этим идти? К «Бойцовскому клубу» это в меньшей степени относится, потому что оттуда действительно многое можно почерпнуть. Но при этом многие другие тексты Паланика концептуально повторяют «Бойцовский клуб», и это немного странно. Как будто Паланику не хватает идеологии. То есть мы все, как подметил Славой Жижек в свое время, рождаемся уже идеологическими субъектами. А Паланику как будто этой идеологичности не хватило. Он пишет романы про социум, которые тематически завязаны на проблемах в области маргинального. Но эта маргинальность у него ни к чему не ведет, в то время как у того же Берроуза все маргинальное превращается в очень интересные концептуальные штуки.

— Чем идеологически роман Паланика отличается от экранизации Финчера?

— Если мы говорим про версию, которая представлена в экранизации, а популярность «Бойцовского клуба» — это в большей степени популярность экранизации, то в современных реалиях фильм определенно лучше, интереснее и ярче книги. В том числе в стилистическом отношении. Я вообще не сказал бы, что Паланик — это писатель, работающий со сложным словом. Ему не так важен стиль; хотя он у него есть, но он достаточно однородный во всех романах, и композиционно, к сожалению, тоже. Это то, в чем упрекали Паланика уже в те годы (2000-е), хотя это мало кого интересовало. Оригинальный текст «Бойцовского клуба» гораздо более размытый, чем в фильме. У Паланика история подается порой такими фрагментами, которые как будто бы и не важны. А Финчер из всего этого нарратива выбрал моменты, которые действительно очень хорошо передают основные события романа.

На самом деле, единственное, ради чего стоит читать роман, — это чтобы увидеть, что герой Паланика отличается от героя Финчера. Тайлер Дёрден в книге не такой эмоционально дерганый, он более сложный персонаж, более изменчивый. Брэд Питт трактует Тайлера Дёрдена очень конкретно, он как бы вжился в определенное амплуа. В книге этот персонаж менее однороден, в нем больше чего-то романтического и есть нечто двойническое: он то такой, то сякой — он меняется. А Брэд Питт бравирует, играет мускулами, плечами качает, вот это все. Это немного отвлекает, и образ уже немножко не тот. Но это не такая уж сильная утрата. Во-вторых, безусловно, стоит перечитать концовку, которая, как известно, значительно отличается от экранной. В книге не происходит того, что происходит в конце фильма. Финчер попытался сделать фильм более трагическим, с ярким высказыванием, что мир рушится, все умирает, завтрашний день будет совершенно не такой, как вчера. Ничего этого нет у Паланика. У него открытый финал и вообще непонятно, что происходит. Его Тайлер Дёрден понимает, что то, что они сделали, неправильно, пытается это предотвратить, но не умирает в финале. По крайней мере, не стоит перед камерой с дыркой в голове. В конце герой Паланика хотел освободиться от роли, навязанной ему другой личностью (не им настоящим), он стреляет в себя, после чего происходит воображаемый разговор с Богом о человеческой природе, а потом он обнаруживает себя в больнице в окружении своих людей из бойцовского клуба, чем несколько разочарован: он все-таки хотел со всем покончить, но снова вернулось привычное социальное.

Академическая книга

— Когда я только учился в бакалавриате, я четко осознал в какой-то момент, что хочу быть теоретиком литературы. Путь в теорию литературы не самый простой, потому что бакалаврам таким заниматься не положено. Первая значимая книга, которая сильно меня изменила и прямо показала мне, что это то, чем бы я хотел заниматься, — это книга под названием «Нарратология» (2008). Ее написал Вольф Шмид (род. в 1944 г.), знаменитый русист, он родился в Теплице, в Чехии, но преподает главным образом в Германии. Мне удалось с ним познакомиться и даже несколько раз пообщаться, поскольку он приезжал на конференции в СПбГУ, а СПбГУ — это моя вторая альма-матер, я там прошел половину своего образовательного пути. Позже я узнал много других нарратологов, но «Нарратология» Шмида осталась для меня такой книгой-матерью. Почему?

Эта книга очень простым языком описывает очень сложные вещи. В какой-то степени она похожа на книгу Владислава Холшевникова про стиховедение. Там тоже приводится большой набор актуальных понятий, которые используются в этой своеобразной дисциплине.

Эта книга часто подается как учебник. И действительно, если вы просто откроете оглавление, то увидите, что это очень похоже на учебник: глава такая-то, такие-то определения — допустим, «повествователь — рассказчик — нарратор». И в этой главе определяется отличие повествователя от рассказчика и от нарратора: что это за понятия, почему они часто сопутствуют друг другу, почему мы их путаем, как их не путать, как разобраться в том, как это работает. Это сторона учебниковская, потому что учебник должен давать определенные дефиниции, конкретные определения, чтобы студенту было не слишком сложно, чтобы он понимал, в том числе на примерах, о чем идет речь.

С другой стороны, книга Шмида — это монография. Потому что многие вещи Шмид оставляет без полноценных комментариев, некоторым понятиям не дает определения. По большому счету, это просто ошибка, но ошибка, в большей степени допустимая в монографии, чем в учебнике (хотя и учебники бывают разные). Другой монографический момент состоит в том, что Шмид обсуждает разные теории нарратологии, а нарратология — это не одна теория, это совокупность разных концепций. И у него есть Жерар Женетт, Ролан Барт, а есть русские формалисты, которые тоже по-своему многие понятия понимали. И Шмид периодически говорит: я здесь с Женеттом не согласен потому-то и потому-то. Это тоже черта монографии, не свойственная учебникам. В учебниках не принято рассматривать дискуссии между теоретиками, это необычно для учебника. Учебник — это некоторое монолитное высказывание. Пусть оно ложное или спорное в некоторых моментах — ничего страшного. На определенном этапе упрощение знания — это нормально. Но здесь случай пограничный. Со временем, читая больше литературы, ты начинаешь воспринимать этот учебник более критически и в итоге вырабатываешь собственное понимание, свою теорию, свой метод.

Собственно, наибольший мой интерес вызывало то, что в этой книге есть метод. Прочитав эту книгу, ты понимаешь, что такое нарратив, что такое нарратология, как это исследовать и что значит читать литературу как нарратолог. То есть как с помощью теории получить некоторую оптику понимания текста, на что смотреть в тексте.

Шмид отсылает к очень длинному ряду авторов. Например, со временем я повернулся к такому дисциплинарному направлению, как теория возможных миров в литературоведении. И однажды, перелистывая Шмида по какому-то поводу, случайно наткнулся на примечание. И по этому примечанию было видно, что Шмид знает, кто такой Любомир Долежел, один из главных теоретиков возможных миров. Я начал вгрызаться в эти моменты, пытался понять, а каковы отношения у этих двух теорий — теории нарратива и теории возможных миров. Они как будто бы связаны, но в то же время друг от друга отталкиваются и чем-то разнятся. И такие открытия эта книга давала постоянно.

Нарратология — это подвид литературоведения, и я с нее начинал изучать теорию литературы. Не могу сказать, что являюсь нарратологом, но книга Шмида — одна из первых, в которые я вгрызался, сидел конспектировал. Книга, к которой я до сих пор возвращаюсь, уже когда сам читаю какие-то лекции. Она оказалась тем поворотным текстом, который повлиял на мое профессиональное становление. Сегодня «Нарратология» Вольфа Шмида — это классика уровня Лотмана или Бахтина. Может быть, Лотмана и Бахтина знают гораздо больше людей в России, но в моем поколении филологов, поколении девяностых, «Нарратология» относится к числу тех книг, которые нужно прочитать, и она действительно важна.

Книга и студенты

— Больше всего я преподаю французский язык. У нас разные группы людей учат французский: и востоковеды, и политологи, и другие. Моя главная специализация не педагог, а именно теоретик литературы, и я в основном преподаю на филологии. И у филологов в самой программе курса определенный процент занятий отводится литературе по выбору (т.н. домашнее чтение). В основном мы читаем какие-то отрывки и пытаемся их комментировать. Мы используем специальные учебники, которые написаны преимущественно во Франции. В частности, у французов есть серия учебников от специального издательства CLE international, выпускающего международные дидактические издания для изучения французского как иностранного. В частности, у них есть такое направление, как Littérature Progressive — «постепенное понимание литературы». И в рамках этого направления издается определенный свод текстов, довольно странный порой, потому что туда попадают как классические произведения (отрывок из «Береники» Ж. Расина), так и не совсем, но даже у классических авторов могут браться не основные тексты (отрывок из «Просто пространства» Ж. Перека).

К примеру, существует такой известный роман Альбера Камю «Посторонний» (1940). Там речь идет о персонаже по имени Мерсо, который переживает череду не вполне обычных обстоятельств. Это такой экзистенциальный субъект, новый человек, без эмоций, очень пассивный, способный лишь реагировать на то, что с ним происходит. Само имя героя по-французски звучит так, как будто это «прыжок в смерть» (Meursault). И в этом учебнике приводится отрывок, где Мерсо разговаривает с Мари, с которой они находятся в определенных отношениях, мы бы сказали — романтических, но они немножко более сложные, чем романтические. И это довольно странный выбор. Почему? Дело в том, что этот момент в книге вы с ходу даже не вспомните. Зато легко вспомните начало романа, например. Очень важно то, как начинается этот роман, а начинается он фразой: «Сегодня умерла мама. А может быть, вчера — не знаю». Достаточно прочитать эту фразу, чтобы понять многое о том, что будет происходить дальше. Другой важный, запоминающийся эпизод — убийство араба. Когда Мерсо на суде спрашивают: «Вы зачем убили араба?» — он говорит: «Потому что светило солнце». Очевидно, что сцена с Марией — не такая сильная сцена, как сцена с арабом, или сцена убийства, или самое начало. Почему же в учебник не вставлен один из этих ярких отрывков, например? Эти отрывки не вставлены по причинам определенной боязни нетолерантности, видимо. То есть французские учебники некоторые вещи фильтруют сильнее, чем даже их курсы лекций или семинары по французской литературе. И выдают не совсем то, что мы хотим показать студентам, в том числе про французский язык. В этом плане приходится как бы раздвигать границы.

Вообще, этот учебник подразумевает, что вы обсуждаете все тексты по-французски. Но тексты иногда настолько сложны, что мы можем их обсуждать только по-русски, и даже по-русски это бывает сложно, особенно в контексте поэзии французских символистов. Тем не менее это все равно важное въедание в текст. Больше всего мне запомнился ридинг по пьесе «В ожидании Годо» (1949) Сэмюэля Беккета. Как известно, этот текст непереводим на русский язык. Он нормально смотрится на английском и на французском, но не очень переводим на русский. Это связано с тем, насколько то, что говорят персонажи, мотивировано тем, что происходит содержательно в тексте. Условно говоря, один из героев начинает переодевать chaussures; сhaussure — это «туфля», какая-то обувь. И тут важно понять, к чему это, а к тому, что по-французски «обувь» это еще godasse. Godasse — это тоже башмак, но само это слово отсылает к названию текста, и в результате образуется перекличка. Герой надевает что-то, похожее на Годо, на это мифическое существо или субъект, которого ожидают герои. И внутри этого текста очень много таких формальных моментов, которые очень любопытны с точки зрения переклички с содержанием пьесы. И это просто неощутимо без знания языка оригинала.