- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

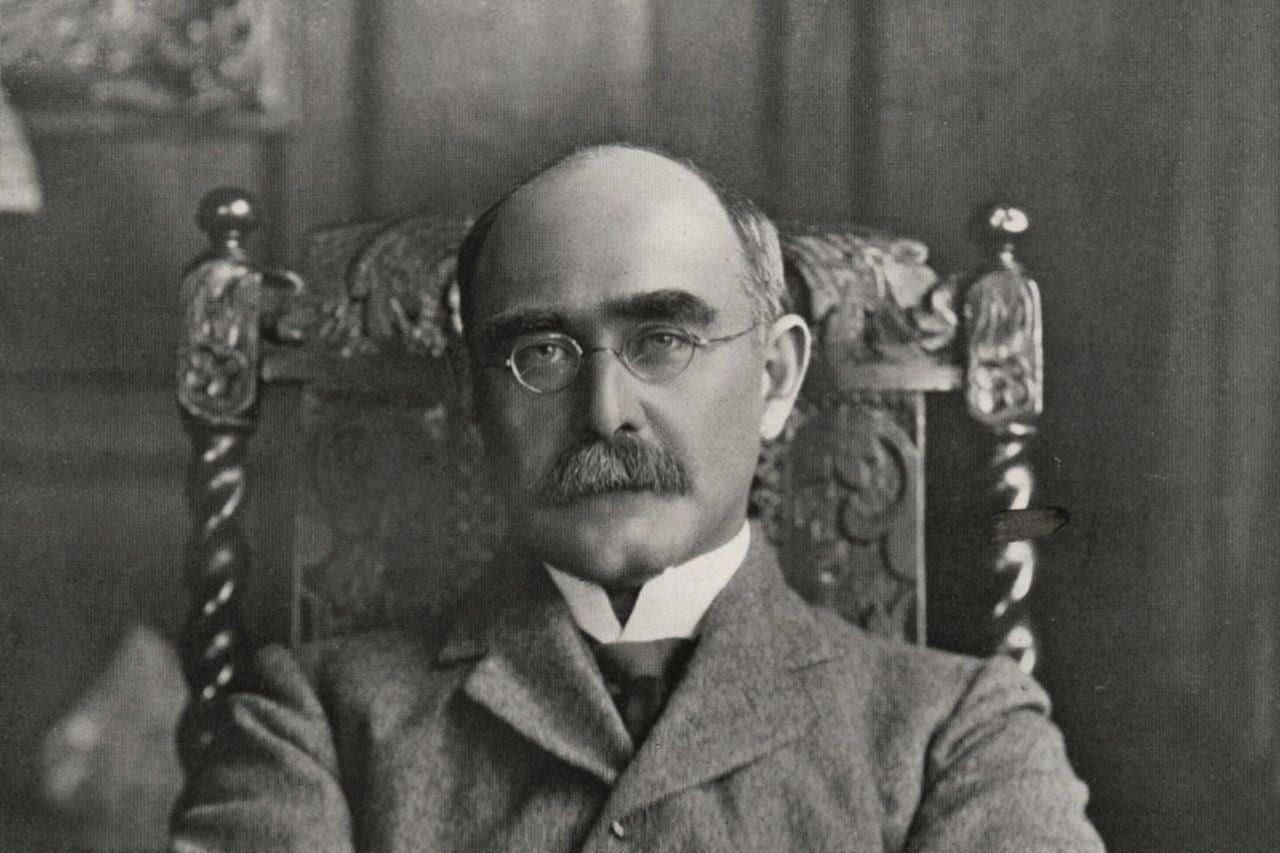

Федор Достоевский и Туве Янссон, Эндимион Уилкинсон и Милица Матье

Коллаж: кадр из м/ф "Приключения муми-троллей" (1990) / Портрет Ф. Достоевского работы В. Перова (1872)

Художественная литература

старший преподаватель кафедры международных отношений и политических процессов стран Азии и Африки Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения

Спасибо за вопрос, он заставил меня крепко задуматься. Я всегда любила читать, получала удовольствие от умного, точно подобранного слова, образного языка. Перебираю в голове книги, и хочется выбрать какую-то редкую, необычную, возможно, открыть что-то новое для тех, кто читает этот текст. Но нет. Книга, которая произвела переворот в моей душе, — это известнейшее сочинение известнейшего писателя — «Идиот» (1869) Федора Достоевского.

Первое знакомство с Достоевским не было личным открытием. В старшей школе я читала «Преступление и наказание» (1866) по школьной программе, потом самостоятельно — «Братьев Карамазовых» (1880). Оба романа испугали и оттолкнули меня. Мрачные образы, сложные разговоры, высокий эмоциональный накал — все это было непонятно и нисколько не откликнулось в мои 16 лет.

Кажется, я бы не вернулась к этому автору, если бы мне не попалась в библиотеке книга, название которой с детства не давало мне покоя. Как знаменитый писатель мог назвать книгу ругательным словом? Я решила дать Достоевскому второй шанс.

К моему глубокому удивлению, стиль «Идиота» разительно отличался от того, что я ожидала после неудачного школьного опыта. Читалось ясно и легко, как мне тогда показалось. Образ князя Льва Мышкина — чистый и светлый — зацепил с самого начала. Нам еще в школе рассказывали о том, что в первых черновиках романа автор называет его «князь Христос». Я в тот период проходила свой духовный путь, и мне был очень созвучен этот образ, этот взгляд на мир со стороны «положительно прекрасного человека», как его называл писатель.

На первых же страницах задел монолог Мышкина перед семейством Епанчиных, когда он рассказывает о том, что, по его мнению, должен испытывать приговоренный к смертной казни человек. Я понимала, что Достоевский пишет о себе, о своих ощущениях и мыслях на эшафоте, и тогда испытала что-то близкое к экзистенциальному ужасу, во всех деталях примерив ситуацию на себя. То, что в 16 лет пугало и воспринималось как абсолютно невыносимая реальность, в 23 стало доступным для осмысления, давало пищу для ума и души.

Роман оказался мне близок тогда по нескольким причинам.

Во-первых, опыт самостоятельной жизни в обществе, столкновения с разными людьми и ситуациями к тому моменту уже разбил мои юношеские максималистские представления о земном мире, где усилия всегда вознаграждаются, а злые дела — наказываются, где люди общаются искренне и заботятся о чувствах друг друга. Князь Мышкин как воплощение добродетели стал для меня прекрасным человеком «в пределе», христианским идеалом в ювелирном, хрустальном исполнении. Именно он олицетворял тот «идеальный мир», который вновь у меня на глазах расцветал и вновь звонко разлетался на миллион маленьких кусочков, но уже в пространстве литературы; я как будто бы смотрела на это со стороны. Для меня такой опыт был в каком-то смысле очищением, отрезвлением и одновременно проживанием грусти и даже отчаяния от того, что все не так, как хотелось и мечталось.

Во-вторых, мне тогда оказалась очень близка идея противопоставления искреннего, открытого человека и общества, где все негласно сходятся в необходимости использовать друг друга, лгать, где ценятся ловкость и умение грамотно и безнаказанно «интриговать». В этом смысле два центральных мужских персонажа — князь Мышкин и Парфён Рогожин — оказываются в чем-то похожи. Один — тихий, наивный человек с «чистым сердцем», вникающий в чужие истории и готовый помочь несмотря ни на что. Второй — страстный, прямой, неспособный скрывать свои чувства, будь то любовь, гнев, обида или восторг. Они оба оказываются непринятыми этим обществом и разделяют трагическую судьбу: одному — сумасшествие, другому — каторга.

В-третьих, образы романа показались мне живыми, как будто моих знакомых переодели в кисейные платья и сюртуки и отправили гулять по Петербургу 1860-х годов. Лизавета Прокофьевна и Аглая Епанчина, Ганя Иволгин, Варя Птицына — их черты угадывались в людях из моего окружения, и было бесконечно любопытно примерять к ним литературных персонажей.

Самый загадочный из них — Настасья Филипповна. Если какие-то черты даже Мышкина или Рогожина я могла найти в знакомых мне людях, то она со всеми своими абсолютно фантастическими противоречиями оставалась для меня литературным образом, живущим на бумаге.

Желание разгадать ее натуру вместе с другими многочисленными загадками, которые вставали передо мной стеной, когда я читала «Идиота» и другие романы Достоевского, привело меня к изучению его биографии. И здесь мне посчастливилось выбрать сочинение Людмилы Сараскиной, которое так и называется — «Достоевский» (2011). Это фундаментальный труд, который в деталях воссоздает обстоятельства жизни писателя. Я для себя ответила буквально на все вопросы, которые меня волновали, — что это был за человек, который так чувствовал мир, общество, любовь и дружбу, почему в определенные моменты жизни его волновали те или иные темы, кто были его близкие и какую роль они сыграли в его судьбе.

Особенно интересно было читать о первых литературных опытах писателя, о его участии в кружке Петрашевского и ссылке в Сибирь, о его вечном безденежье, о любви к Анне Сниткиной, к своим детям. Из этой книги я впервые узнала об Аполлинарии Сусловой — прообразе его «инфернальниц», как называют Настасью Филипповну, Грушеньку Светлову.

Также я открыла для себя интереснейший факт, который, возможно, известен моим коллегам-востоковедам, но я узнала об этом из книги. Оказывается, Николай Александрович Спешнев, который отправился на каторгу в Сибирь вместе с Достоевским и которого писатель называл «моим Мефистофелем», — это прадед Николая Алексеевича Спешнева, известного советского и российского профессора-китаеведа, переводчика и автора множества учебных пособий по китайскому языку. Он долгие годы работал в СПбГУ, и я сама слушала его лекции и не раз встречала в коридорах университета.

Если роман «Идиот» известен всем и в рекомендациях не нуждается, то биографию Достоевского авторства Людмилы Сараскиной могу смело посоветовать всем, кого волнует личность самого писателя, его история как человека, писателя, семьянина.

Анастасия Иванова, старший преподаватель кафедры ближневосточных и африканских исследований Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения (в 2023 году)

Выбирать любимую книгу действительно похоже на попытку выбрать любимого родителя, любимого студента или преподавателя — в общем, решительно невозможно в возрасте старше... скольки? Наверное, все-таки вопрос не в возрасте, а в количестве прочитанного и том опыте, на который это прочитанное накладывается.

Не буду утомлять читателей еще одним описанием типичного «книжного детства», ограничусь упоминанием того, что оно у меня таким и было. В бытность третьеклассницей мне довелось участвовать в межрайонной олимпиаде по предмету «внеклассное чтение» («вклассное» чтение мной в тот момент было освоено на три года вперед), и команда нашего района с легкой руки моих родителей получила название «Библиофаги» и девиз «А мы не просто их читаем, мы их с жадностью глотаем!». В общем-то, этот принцип последовал со мной из детства в отрочество, из отрочества — в юность и далее по всем волнам жизненного пути. Чтение для меня сейчас — своего рода эскапизм, возможность побега и передышки, поэтому читаю я что-нибудь постоянно — в транспорте, в спортзале, в получасовой обеденный перерыв — и зачастую в ущерб ночному сну и утренней свежести разума (особенно если книга хороша). Не знаю, у многих ли это так, но, помимо простой любви к печатному слову, у меня сложился и в некотором роде практический подход — книги как набор инструментов, каждая для своей ситуации, или даже аптечка. Поэтому определить любимую книгу становится в разы сложнее. Был такой популярный опрос: «Какую книгу Вы взяли бы с собой на необитаемый остров?», — и понятно, что ответ в этом случае будет отличаться от ответа на простой вопрос «Какая Ваша любимая книга?».

Однако попробуем последовать принципу историзма. Среди первых книг, прочитанных мной самостоятельно, — истории Туве Янссон о муми-троллях, издание 1990-х годов в трех частях. Это потом, довольно много лет спустя, я узнаю, что повестей гораздо больше, а пока — мне четыре, я сижу с бумажкой на сгоревшем носу на диком каменистом пляже в западном Крыму, вожу пальцем по строчкам и жду продолжения приключений.

На самом деле книги Туве Янссон только кажутся детскими, и у меня есть подозрение, что это во многом заслуга переводчиков, работавших над ними. Некоторые, особенно, конечно, более поздние, — не просто взрослые, но и пронзительно, леденяще грустные. Однако это та самая литературная магия: когда переживаешь какую-то эмоцию вместе с автором, становится не так одиноко. Если в детстве Муми-тролль и компания помогли мне не бояться жизни, то мне-взрослой они помогают справляться с потерями и неудачами.

Если говорить о книгах аптечных, есть один универсальный антидот. От печалей, от гордыни, от легкомыслия, от хандры, от гнева примите О. Генри. Большая часть моих представлений о том, как вести себя с людьми в разных жизненных ситуациях, берет свое начало в его рассказах. Каждый сборник, а также советская антология 1986 года — как коробка конфет или ренессансная коробка для специй: маленькие отделения, в каждом из которых что-то свое. «Пимиентские блинчики», «Русские соболя», «Дары волхвов» (кажется, он теперь в школьной программе), «Из любви к искусству», «Теория и собака» — любой читатель обнаружит что-то свое.

Как и походная аптечка, книга следует за мной в путешествиях и поездках. Вот со «Стихотворениями и поэмами» Иосифа Бродского я трясусь в плацкартном вагоне в Москву, вот на берегу Азовского моря «Трудно быть богом» в который раз учит меня взвешивать свои решения в масштабе не только самой себя, но и окружающих, вот мы с моим разбитым восемнадцатилетним сердцем и «Укрощением тигра в Париже» Эдуарда Лимонова летим, конечно же, в Париж, вот я мешаю соседкам по комнате в Каире спать, потому что залпом поглощаю «Кима» Редьярда Киплинга. Кстати, большой радостью и великим подарком прогресса я считаю появление электронных книг и возможность читать с экрана телефона — всех книг в твердых копиях не соберешь.

Из открытий последних лет — Дэвид Митчелл, англичанин, влюбленный в Японию, и его романы. Я прочитала все, но главные фавориты — «Тысяча осеней Якоба де Зута» и «Утопия-авеню». «Авеню» вышла летом, поэтому рабочее время не пострадало, а вот из-за «Тысячи осеней» я чуть не проспала экзамен (который должна была принимать, поэтому было бы вдвойне неловко). Пристально слежу за творчеством Дины Рубиной — очень люблю ее язык, а также разделяю страсть к длинным семейным сагам. На полке — «Русская канарейка» в трех томах (в силу специфики сюжета и его прилегания к теме арабо-израильского конфликта можно счесть литературой по специальности). Очень нравится похожая на хрустальный бокал среди натюрморта из фруктов проза Наринэ Абгарян и похожие на обнесенный штакетником в чешуйках краски зеленый дачный дворик книги Фредрика Бакмана. И столько всего еще впереди в этом море, что загадывать и останавливаться на чем-то одном кажется совершенно бессмысленным.

Академическая книга

Мария Чижевская

В моей жизни так сложилось, что я не выбирала свою специальность — японоведение. Как часто говорят, специальность выбрала меня. Или, скорее всего, просто так само вышло.

Поэтому читать обо всем, что касается Японии, я начала уже будучи студенткой. Я могу назвать несколько сочинений, которые оказали влияние на меня как на японоведа. В первую очередь это очерк Николая Иосифовича Конрада «Япония. Народ и государство», в котором он представил свое собственное, абсолютно оригинальное видение японской истории. Меня очень вдохновили в свое время как научные, так и научно-популярные сочинения Василия Элинарховича Молодякова, Александра Николаевича Мещерякова. С моей точки зрения, это живые классики современной российской японистики.

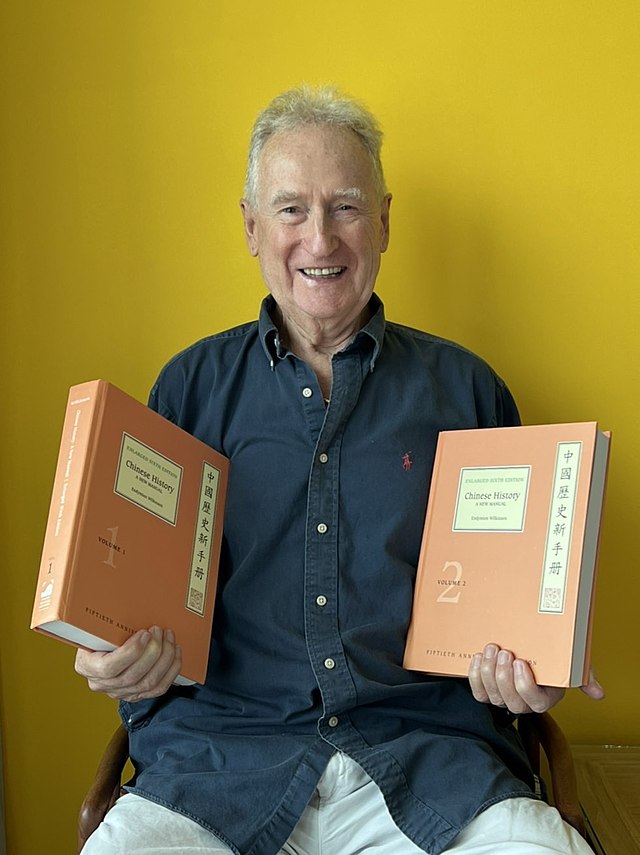

Но рассказать я бы хотела о другой книге, которая повлияла на меня в той узкой сфере, в которой работаю сейчас. Я занимаюсь современными отношениями Японии со странами Запада, в первую очередь с Европой. Конечно, затрагиваю вопросы не только современности, но и исторического контекста, в котором эти отношения формировались. Однажды мне попалась книга, которая разворачивала отношения не с точки зрения политической или экономической истории, а с точки зрения трансформации образов, которые бытовали с одной и с другой стороны. Это была работа Эндимиона Уилкинсона «Япония против Европы. История непонимания» (Endymion Wilkinson. Japan Versus Europe: A History of Misunderstanding). Она не переведена на русский язык, поэтому прочитать ее можно только в оригинале, что дает еще лучшее понимание стиля и идей автора.

Англичанин Э. Уилкинсон, владевший китайским и японским языками, преподавал историю Дальнего Востока в Лондонском университете, пока в 1974 году Европейская комиссия не пригласила его в Токио курировать вопросы экономического взаимодействия Европейского экономического сообщества с Японией. За шесть лет, которые он провел в стране, накопилось множество наблюдений и мыслей, которые он и изложил в своей книге. В первую очередь она интересна тем, что ее автор — одновременно и ученый, и практик, что обусловило, с одной стороны, фундаментальность работы, с другой — опору на эмпирический опыт, который он получил в ходе многолетней медиации между японским и европейским истеблишментом.

Отправной точкой для Уилкинсона как для европейского дипломата стал вопрос, почему японские компании более эффективны на европейском рынке, чем европейские — на японском. Ответ на этот, в общем-то, сугубо прикладной вопрос привел его к интересным историческим, этнографическим и культурологическим изысканиям. Он обрисовал и объяснил образы, которые возникали у японцев и европейцев от первых контактов с испанскими и португальскими миссионерами вплоть до современного времени. Образ Японии как «страны наоборот» XVI века, «прекрасной Японии» XIX века, «желтой опасности» начала XX, а также образ Европы как превосходящего «учителя» и последующее разочарование в нем — все это были упрощения, которые ограничивали и затрудняли подлинное изучение друг друга, главным образом — европейцами Японии как культуры, общества. Непонимание Японии в качестве Другого привело в середине XX века к тому, что европейские колониальные державы, в частности Великобритания, оказались совершенно не готовы к японской военной агрессии 1941–1942 годов, а после войны — к экономической экспансии, которую Япония успешно осуществляла в 1960–1970-х годах.

В этой книге меня больше всего впечатлило, насколько критически английский исследователь подошел к анализу европейских практик в отношении Японии, открыто признавая, что для европейцев были характерны высокомерие и снисходительность, в то время как японцы, напротив, старательно изучали европейские идеи и технологии, инкорпорируя их в свою жизнь.

Разумеется, эта книга не будет интересна, как говорят, «широкому кругу читателей». Но она удивительным образом сочетает историю, экономику, социологию, этнографию и культурологию, что, с моей точки зрения, делает ее любопытным чтением не только для японоведов, но и для тех, кто изучает межкультурное взаимодействие, цивилизационные столкновения исторических Запада и Востока.

Анастасия Иванова

Здесь все значительно проще, так как прослеживаются очевидные виновники и спонсоры развития событий. Книга, которую я называю «книгой, которая во всем виновата», — это «День египетского мальчика» Милицы Эдвиновны Матье. Она попалась мне в детской библиотеке и породила детскую одержимость Древним Египтом, а также археологией. Вскоре после знакомства с египетским мальчиком Сети в мою жизнь вмешался Курт Керам и его «Боги, гробницы, ученые». Обе книги, строго говоря, научно-популярные, но имеют под собой огромное количество тщательно проработанного материала. И обе они пробудили во мне интерес к истории, прежде всего материальной культуры, любовь к цивилизациям прошлого и их строгой систематизированности и желание искать своих героев в прошлом, а не в настоящем. Любовь к египтологии и привела меня на восточный факультет, но мне не повезло: в тот год набора на египтологию не было, и пришлось отправиться на историю арабских стран. Там мне встретился мой научный руководитель, Михаил Анатольевич Родионов, и поразил меня арабской этнографией настолько, что я осталась среди арабистов, а к египтологам так и не пошла. На курсе введения в специальность нам настоятельно рекомендовали ознакомиться с творчеством Шолом-Алейхема, что и было мной сделано и укрепило в желании дальше изучать Ближний Восток. А позже мне попалась повесть «Мсье Ибрагим и цветы Корана» Э.-Э. Шмитта, и я до сих пор рекомендую ее студентам нашего направления, поскольку она очень необычно раскрывает проблему сосуществования арабов и евреев, иудеев и мусульман, а также преподносит читателю простой и полезный жизненный принцип главного героя: «Бац — улыбка», который, в принципе, может помочь добиться чего угодно, будь то в прямом смысле или переносном.

Если говорить о научной литературе, то, пожалуй, самым значительным образом на меня повлияла книга Андре Раймона “Cairo, City of History” — очень подробное описание повседневного Каира в разные эпохи. Мне кажется, именно она развернула вектор моих научных интересов в сторону антропологии и социальной истории.

Просматривая интервью коллег, увидела, что многие упоминают «Мартина Идена» и «Чайку по имени Джонатан Ливингстон», и испытываю эйфорию по поводу чувства профессионального единения. Так как не могу не согласиться: «Мартин Иден» — о силе воли и преодолении себя, что неизмеримо важно для наших научных штудий, а «Чайка Джонатан», на мой взгляд, идеальная метафора преподавания как призвания. Потому что иногда только воля к жизни заставляет за полночь заканчивать статью, и нет ничего более ценного, чем смотреть, как твой студент встает на крыло.