- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

Джон Кутзее и Салман Рушди, Эрих Мария Ремарк и Бронислав Малиновский

Джон Кутзее / kinopoisk.ru

Художественное произведение

младший научный сотрудник Международной лаборатории экономики нематериальных активов пермского кампуса, старший преподаватель департамента менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента

С детства книги были для меня основным способом приятного времяпровождения, я читала очень много и все подряд, не задерживаясь на каждой из прочитанных книг долго. Из-за этого мне сейчас трудно выделить какую-то одну книгу, которая бы «отпечаталась» во мне. Со временем я стала избирательной и теперь достаточно тщательно выбираю художественные произведения, которые планирую прочесть.

Одной из моих последних находок стал роман «Бесчестье» (1999) Джона Максвелла Кутзее, писателя из Южной Африки. За него Кутзее получил Букеровскую премию, а через несколько лет после издания был удостоен Нобелевской премии по литературе. О существовании этой книги я узнала этим летом, случайно. Я искала фильм для просмотра, обратила внимание на фильм «Бесчестье» (2008). Про книгу я тогда ничего не знала. Прочитав описание сюжета, я не решилась его посмотреть, подумала, что будет слишком тяжело, в тот день хотелось более легкого фильма. Через какое-то время я решила вернуться к фильму, но для начала решила прочитать книгу. Заказала. В первый вечер прочитала всего 40 страниц — больше не смогла, было сложно, но на следующий день уже не смогла оторваться и прочитала все до конца. В романе рассказывается о сложных отношениях уже немолодого профессора со своей дочерью и ученицей, поднимаются вопросы нравственности в академической среде, этики, осуждения и ответственности. Кроме сложного сюжета, меня зацепил стиль автора и реалистичность текста. Кутзее пишет достаточно медленно, без спешки раскрывает сюжет, используя короткие предложения, описывает события без какого-либо пафоса, рассказывает об абсолютно жизненных вещах. Если говорить о реалистичности, то показана наша сложная, комплексная, не черно-белая и иногда просто циничная реальность. То, что запрещено и недопустимо в академической среде, в другом контексте могло бы быть воспринято иначе. Еще в сюжетной линии был момент, когда главному герою предложили признать вину и раскаяться, а он ответил, что раскаиваться ему не в чем. Он готов ответить за свой поступок, но только за то, что действительно сделал. Такая реакция героя откликается во мне: мне кажется, что порой общество пытается нас заставить публично раскаяться или выполнить какие-то требования без искренних чувств, что, на мой взгляд, не всегда правильно.

В целом честность и прямота романа, может быть и однобокая, подкупила меня. Автору удалось компактно описать сложную жизненную ситуацию и представить образ обычного человека со всеми его чертами характера — не абсолютного героя или злодея, а живого человека со всеми его особенностями, которого можно легко встретить в повседневной жизни. Возможно, мы все похожи на него в той или иной степени. Я могу понять его размышления, то, как он думает о будущем, осознает свои желания, оценивает свои поступки. Меня восхищает то, что персонаж выглядит настолько натурально, объемно, реалистично. Мы все не без изъянов и можем оказаться в сложных обстоятельствах. Важно, как мы реагируем и поступаем в этих ситуациях. Главный герой не отмахивается от ответственности за произошедшее, кажется таким живым и подлинным.

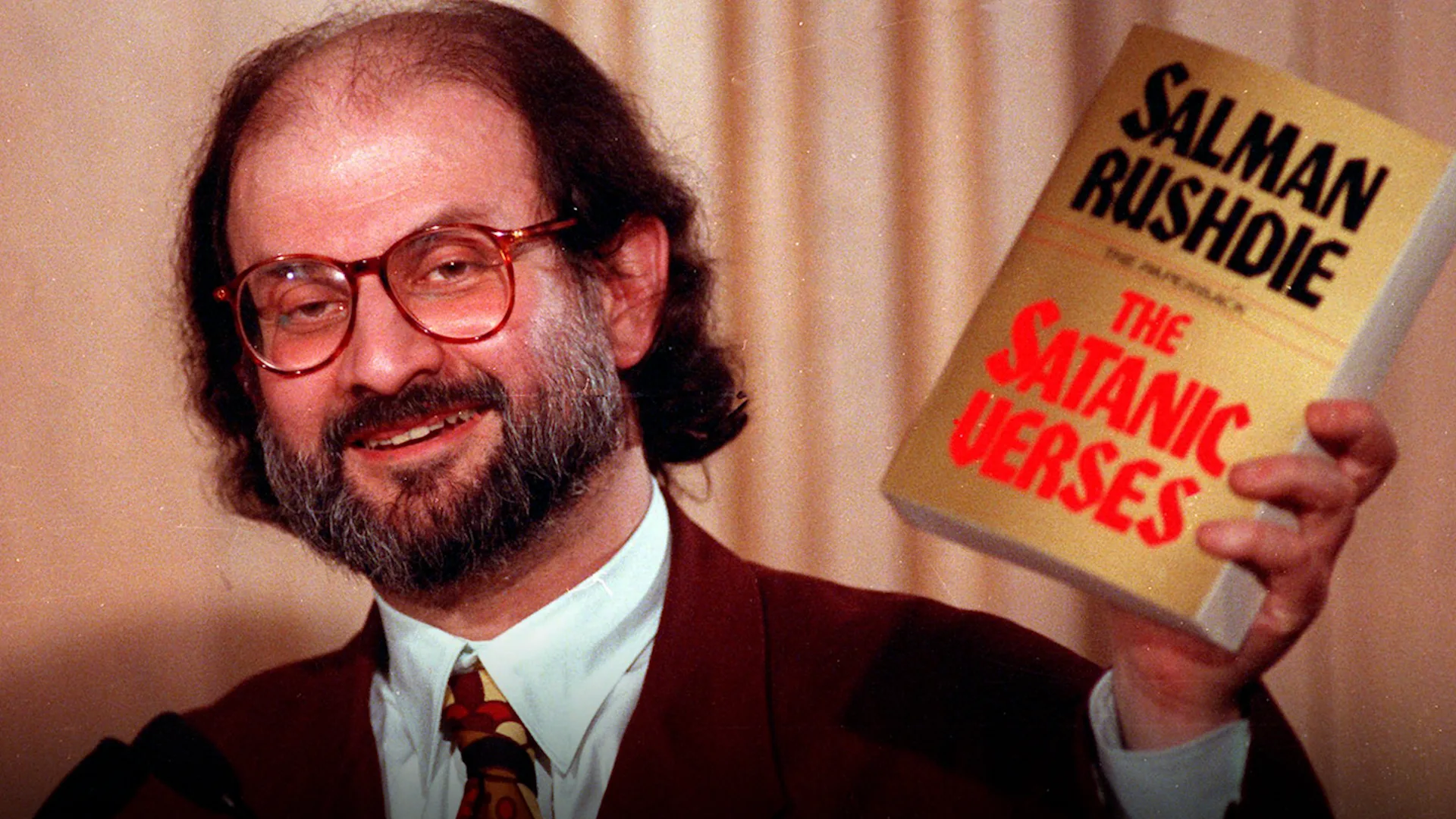

Вторая книга-открытие — роман Салмана Рушди «Дети полуночи» (1981). Рушди известен тем, что его книга была удостоена Букера и дважды получала специальный приз «Букер Букера»! Мне было любопытно познакомиться с произведением, так высоко оцененным. Эта работа значительно объемнее — более 800 страниц — ее нельзя прочесть одним махом, как предыдущую. Роман не дался мне легко, я потратила несколько недель, чтобы постепенно погрузиться в построенный мир. Читала постоянно, но понемногу. Погрузилась — отложила и так далее. Когда я читала, я почти всегда была в недоумении: что передо мной? Это история какой-то сказочной страны или плод чьего-то воображения, а может быть, даже некая другая реальность или миф? Все было перемешано в одно целое, а сверху, как отдельный слой, экскурс в политику Индии. Как автору удалось соединить все составляющие вместе — загадка. Чтение затягивает, и, когда я дошла до конца, была удивлена: книга полна жестоких картин — отрубленные конечности или раздробленная голова ребенка ради подаяния, бедность и страдания, а главный герой в конце концов умирает, — а у меня осталось приятное послевкусие от прочтения и ощущение, что книга пронизана добротой. Как так?! Наверно, за эту магию роман и получил свое признание.

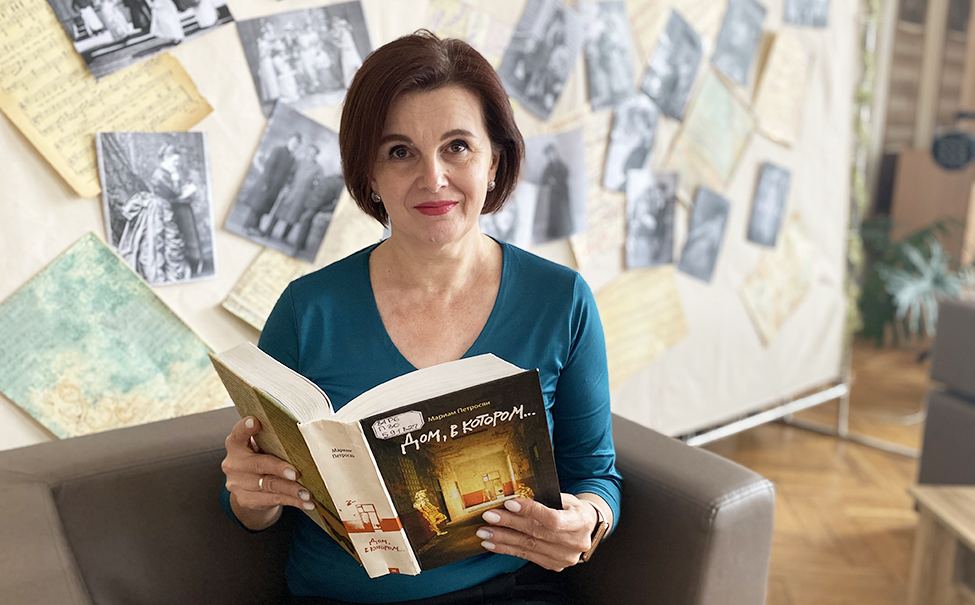

Также я хотела бы упомянуть книгу «Дом, в котором…» (2009) авторства Мариам Петросян. Она напоминает мне «Детей полуночи» тем, что здесь тоже создается свой уникальный мир. В этой книге главные герои — дети, живущие в интернате, и у каждого персонажа есть свои особенные способности. Они не обладают сверхъестественными способностями (хотя иногда кажется, что как раз таки обладают), не могут, например, проходить сквозь стены, но они выделяются своими характерными чертами. Книга рисует очень интимный, особенный мир подростков с их событиями, конфликтами и личными историями о дружбе, любви, соперничестве. Мне запомнилось, что эту книгу я всегда читала в метро и каждый раз, как только открывала электронное издание, полностью погружалась в сюжет. Это было уникальным опытом для меня — быть настолько поглощенной рассказом, что я могла вернуться к чтению в любое время и сразу же окунуться обратно. Такое глубокое погружение я не испытывала ни с одной другой книгой. Вместе с тем финал меня скорее разочаровал: всему происходящему в сказочном мире нашлось логичное объяснение, флер загадочности улетучился, волшебство исчезло. Несмотря на это, книга все равно остается отличной, и я благодарна ей за те ощущения, которые поймала во время ее чтения.

Отдельно хочу выразить восхищение творчеством Гузель Яхиной, я много слышала о ее книгах «Зулейха открывает глаза» (2015) и «Дети мои» (2018) и рада, что представители современной российской прозы настолько талантливы. В книге «Зулейха открывает глаза» рассказывается о судьбе жительницы татарской деревни в период раскулачивания. Муж Зулейхи был убит, а она сама отправлена в Сибирь. Автор честно и достаточно подробно описывает все этапы путешествия героев, различные жизненные пути и перипетии судеб других персонажей. Мне запомнился эпизод, в котором фигурировал профессор медицины — врач акушер-гинеколог. В результате сильного воздействия внешних событий он потерял память и оторвался от реальности. Женщина, написавшая на него донос, впоследствии столкнулась с проблемами при родах, что можно рассматривать как своего рода кармическое возмездие. Все события взаимосвязаны: зло, совершенное в прошлом, возвращается к тебе. Наверно, идея некоторой справедливости в мире, а также внутренняя сила и дух основных героев, поиск внутренней истины — это близкие мне нравственные и духовные ориентиры, поэтому эти произведения и оказались мне так близки.

доцент департамента социологии Санкт-Петербургской школы социальных наук

Я давно уже не читал художественную литературу, так как все мое время занимает чтение научной, и даже больше — написание научных статей. Как мне сказал один ученый, мы пишем больше, чем читаем. В детстве и юности, конечно, я много читал. Мне запомнились книги Ремарка о Второй мировой войне, восточном и африканском фронте 1943–1944 годов. Помимо Ремарка, я читал много других философских произведений.

Я прочитал все книги Ремарка уже к 12 годам. Они поразили меня своей глубиной. Так, в книге «Время жить и время умирать» (1954) он фокусируется на военных действиях немцев на восточном фронте, их трагедиях и восприятии смерти. Также у него есть замечательное произведение «Три товарища» (1936), гораздо более известное, чем «Время жить и время умирать». Там он описывает события межвоенного периода, приход нацистов к власти в Германии и бегство евреев и коммунистов в 1930-х.

Ремарк поднимает экзистенциальные вопросы о смысле жизни и смерти, обращая внимание на разное восприятие смерти у разных людей. Его поздние произведения отражают поствоенный экзистенциализм как продолжение упомянутой философии жизни XIX века.

Чтение Ремарка всегда напоминает мне о том, через что прошла Германия в эти годы и как это повлияло на ее будущее. Позже я изучал историю пленных немцев на восточном фронте и их адаптацию к новой жизни после возвращения в Германию. Эти произведения помогли мне понять сложные моменты истории.

В произведениях Ремарка интересно то, какое отражение там находят идеи экзистенциальной философии. Вопросы о том, стоит ли убивать, находясь на военной службе, или же следует придерживаться пацифистских убеждений, занимают центральное место в его произведениях. Можно ли совместить эти две позиции или нет? Как немцы становились пацифистами в послевоенной Германии? Для него одним из главных является сюжет дружбы, которая проходит очень большие испытания, когда многие люди погибают вокруг тебя и ты должен понять, что дальше делать, как с этим бороться, как выживать.

В целом меня привлекала философия еще в университете, где нас заставляли учить наизусть по 40 страниц из «Капитала» (1867) Маркса. Многие «сходили с ума» от этого. Я считаю, что такое обучение извратило философию как дисциплину, преподаваемую в университете. Философию очень сложно доносить до человека, это как сопромат в технических профессиях. И преподаватель должен делать из предмета искусство, чтобы студенты не думали, что философия — бесполезный предмет. При всем преобладании марксизма нельзя сказать, что нам не давали другую философию (именно так это произносил преподаватель), однако же не акцентируя пристального внимания на концептуализации. Ницше показался мне тогда интересным философом. В частности, его моральная философия о созидании и воле к жизни. Он показывал, каким образом человек становится тем, кем он является, не сдается и воплощает свою волю к власти. У человека есть стержень, который помогает ему преодолевать трудности и реализовывать себя через знания, анализ и общение с единомышленниками. У нас в 1990-е годы многие люди сталкивались с трудностями, и многие из них утратили этот стержень, что привело к личным трагедиям. Мне было, в частности, интересно то, как люди, родившиеся в 1960-е годы, пережили непростые 1990-е, не погибли, не спились. Все это напомнило мне идеи Ницше о воле к жизни и тяге к саморазрушению.

Академическое произведение

Анна Давий

Я окончила специалитет в региональном университете, большая часть курсов были однотипными и прошли мимо меня. Однако я всегда буду признательна двум преподавателям, которые читали у нас курсы по философии и связанным дисциплинам, эти предметы изменили образ моего мышления. Первый и знаковый курс был по философии. Мы не просто изучали философию, мы читали оригиналы текстов, каждую неделю — новый текст, и так на протяжении 6 месяцев. Навык быстрого чтения как раз очень пригодился в то время. Мы не просто пересказывали содержание, а погружались в тексты Ницше, Фрейда, Бодрийяра, Бурдье и многих других. Я до сих пор помню наш первый текст, его написал Мамардашвили, именно с него мы начали наш курс. Преподаватель предупредила, что нам не удастся понять его с первого раза, нужно прочитать минимум дважды. Прочитав текст в первый раз, я подготовила конспект и визуализировала для себя основную идею. Если не ошибаюсь, то Мамардашвили рассказывает о нескольких этапах падения в яму философии, за которыми следует возрождение в новом обличии. Текст был настолько понятным, а идея — чистой, что все было очевидно. От меня лишь требовалось это зафиксировать и нарисовать, как я вижу это. Я помню, что даже удивилась, зачем преподаватель нам рекомендовала читать два раза, если с первого раза было все понятно. Но были и фиаско. На одном из курсов мы читали несколько текстов Фуко, один из которых — «Рождение клиники» (1963). Текст оказался очень интересным, я его читала скорее как роман, но только читали мы его в рамках курса по философии или социологии политики (уже точно не помню). И когда мы пришли на семинар, нас просили ответить на вопрос: а где в этом тексте политика? Как назло, в тот раз спросили меня, и хоть сюжет мне был понятен, где в нем была политика — нет. Преподаватель подключился, помог и все объяснил.

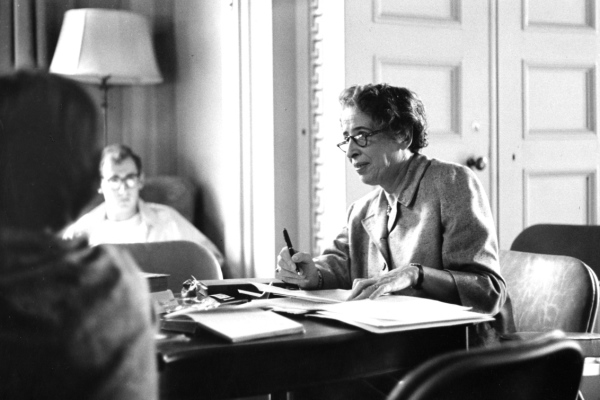

Одним из последних текстов философов, который я прочитала, была работа Ханны Арендт «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме» (1963). Книга посвящена судебному процессу над Адольфом Эйхманом, который был ответственен за так называемое «окончательное решение еврейского вопроса». Все, что было написано и описано в книге, сильно задело меня. Я достаточно быстро прочитала книгу и поделилась ею с сестрой. Она читала медленнее, уделяла внимание каждой главе. Помню, как активно мы обсуждали все прочитанное. Открыв для себя новые факты, я была потрясена тем, как люди могли оправдывать свои действия, не осознавая их зловещую суть. Сложно после этого не согласиться с основной идеей книги — концепцией банальности зла в прямом смысле этого слова. В продолжение этой же темы хотелось отметить еще «Дневник Анны Франк» (1942–1944). Мне запомнилось то, с каким спокойствием, рассудительностью и в то же время детскостью 13-летняя девочка описывает повседневную жизнь, свои радости и проблемы, живя при этом в убежище, во время Второй мировой войны. Читая дневник, привыкаешь к нему, к тому, что есть регулярность записей, и кажется, что так будет всегда. Но в один момент дневник просто прекращается. И завтрашнего дня нет. Осознание этого вызвало во мне шок.

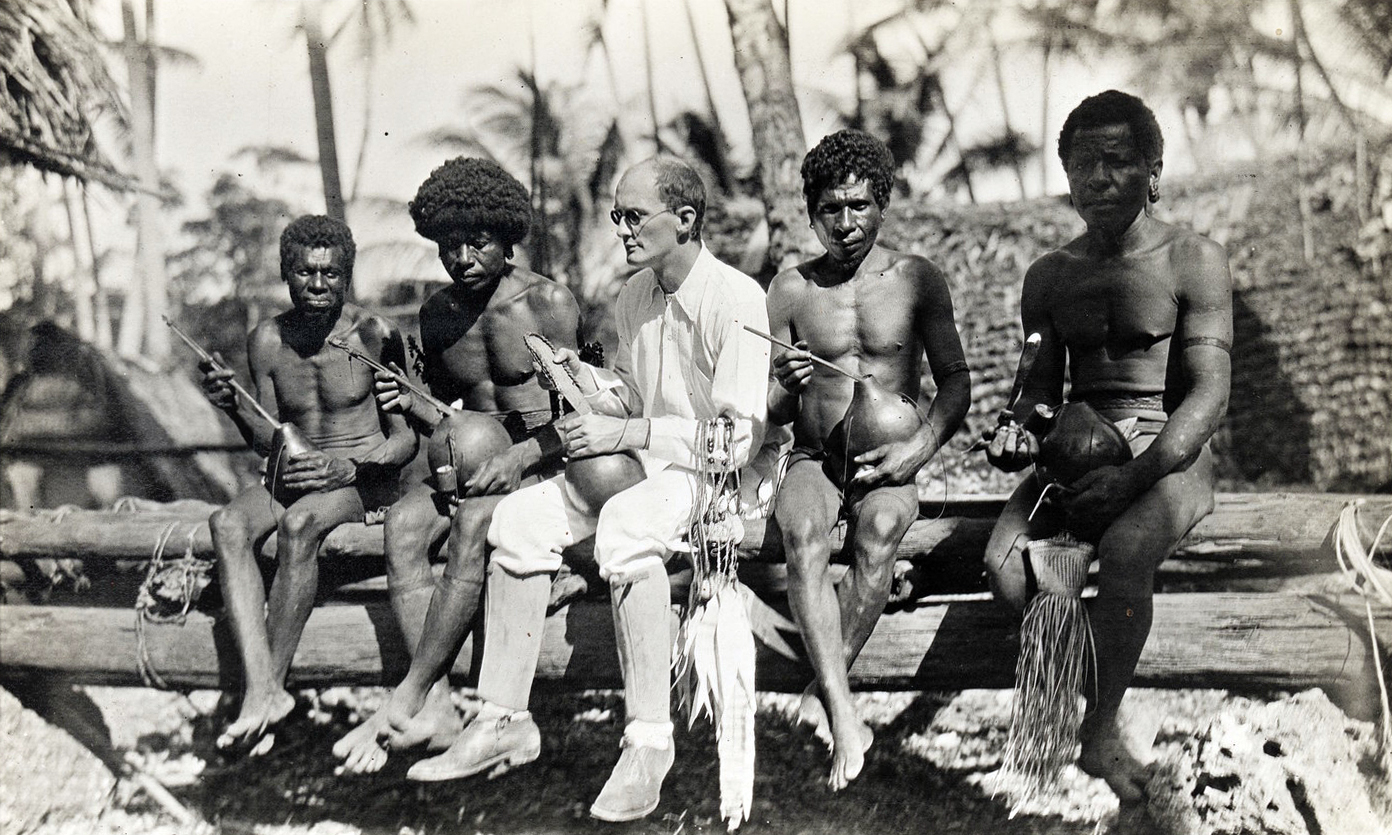

Илья Ермолин

Для меня как антрополога являются значимыми работы Бронислава Малиновского, в частности «Аргонавты западной части Тихого океана» (1922). На меня наибольшее влияние оказала методология, которую использовал Малиновский. Например, метод включенного наблюдения, примененный мною в многолетних исследованиях на Кавказе. Малиновский провел много лет, изучая жизнь аборигенов Тробриандских островов, которые находятся к востоку от Папуа — Новой Гвинеи. Меня заинтересовало, как он интегрировался в сообщество тробриандцев. Какие стратегии он использовал? Как он справлялся с недоверием со стороны местных жителей?

Малиновский в числе прочего изучал дарообмен тробриандцев, казавшийся европейцу чем-то нерациональным, не поддающимся адекватному трактованию. Он анализировал его значимость и рациональность для местного населения, описывал семейные сцены у тробриандцев, например спор из-за еды, который также нес символический характер, разделку животного и символическое значение этого акта, например то, как части животного становились частью ритуала и дарообмена. Он превращал свои наблюдения в полевые записки, ставшие основой той антропологии, которая стала классикой на протяжении ХХ века. Метод включенного наблюдения позволял ему очень детально изучать сцены первичной жизни тробриандцев. Я сам оказывался в подобных ситуациях в своих полевых исследованиях, видел споры, ссоры в семье или между рыбаками и пограничниками. Было весьма увлекательно фиксировать и изучать, понимать влияние этих сцен на различные аспекты жизни, экономические стратегии выживания местного населения, формирование их отношения к государству и, конечно же, провалы государственной политики на местах, которые кажутся политикам и чиновникам такими одинаковыми, будь то в Центральной России или же в Сибири, на Кавказе, Дальнем Востоке.